研究及数据

合作计划

近年粤港澳大湾区的迅速崛起,展现强大的经济增长与科技实力。对香港建造业来说,把握契机与区内高等院校及专才建立更紧密连结,有利于拓展机遇,亦对培养人才大局观甚有裨益。

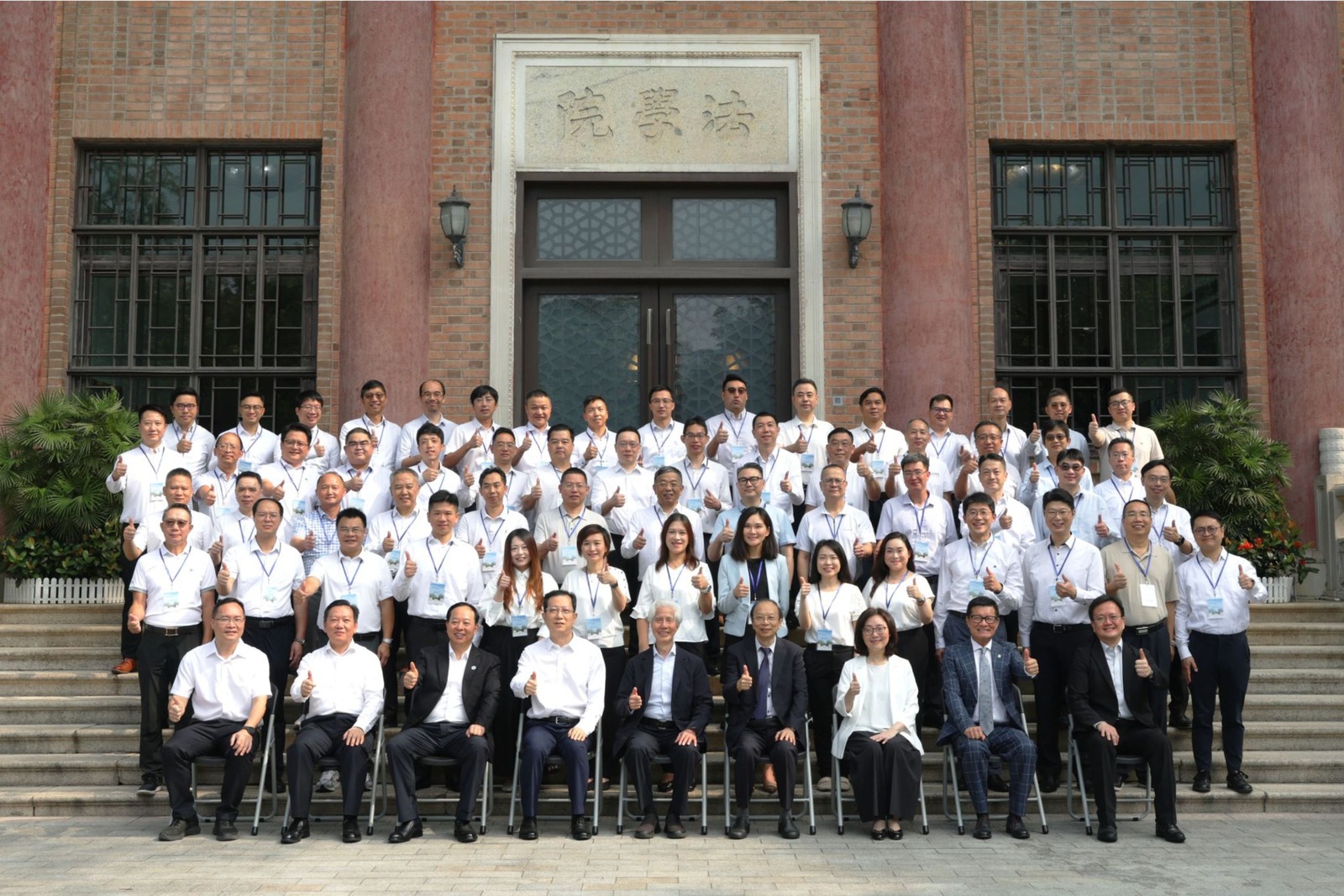

我8月获邀赴穗参加由香港特区政府发展局、广东省人力资源和社会保障厅及华南理工大学合办的「粤港澳大湾区人才港大讲堂」,担任讲师分享产业趋势和香港实践经验。参加讲堂的60多位学员都是来自广东省的企业高管以及香港精英课程的学员,包括高级工程师、建筑师、博士后、「湾区标准」「一试多证」职业技能评估专家,还有高等院校、科研院、行业协会和建造业代表等250人参加,使我深切体会汇聚人才交流的澎湃力量,同时更加理解香港作为「超级联系人」与「超级增值人」连接广东省与海外的关键角色。

我有幸与两位德高望重的国家级院士同台授课——华南理工大学建筑设计研究院首席总建筑师、建筑学院荣誉院长何镜堂院士,以及香港大学城市规划及地理资讯系统讲座教授叶嘉安教授。以「香港建造业发展及粤港合作机遇」为主题,我向与会者介绍特区政府以基建带动经济的施政方针,强调香港建造业蕴藏庞大机遇,包括规划北部都会区成为创新科技与城市典范,扩展交通基建网络,兴建约19万个公营房屋,以及推行为期10年的医院发展计划等,这些都是建造业为香港注入动力的建树。

在分享当中,我亦回顾多项香港的世界级工程:青马大桥自1997年落成以来,曾经保持多年全球最长的公路与铁路双用悬索桥的纪录;港珠澳大桥则创下多项世界之最,自2018年起成为世界最长跨海大桥隧道,被誉为「现代世界七大奇迹」之一。港珠澳大桥通车后,促进三地人员、车辆和货物「三向齐增」,加速大湾区融合。香港还建有一系列文化地标,譬如香港故宫博物馆、M+博物馆以及环绕维多利亚港的标志性建筑群,它们共同勾勒出举世闻名、极富魅力的维港天际线,每年吸引全球近5,000万名旅客慕名来港。

在课堂上我也引用案例和数据 ,讲解香港善用政策及技术创新克服种种挑战的历程。香港是全球人口与道路密度最高的城市之一,建造业长期支撑经济与社会发展,但近年的挑战日益严峻。首先,工程规模不断扩大,对技术劳工的要求急增,赶工的沉重压力亦使安全风险增加。其次,香港的建筑周期普遍较内地长且成本高企,若欠突破必会窒碍城市持续发展。再者,劳动力老化与缺乏新血使传承技艺存在隐忧。香港特区政府推动「建造2.0」政策应对挑战,以「创新、专业化、年青化」三大支柱保持行业可持续发展和长远动能。

议会近年积极推广组装合成建筑法(MiC)及机电装配合成法(MiMEP)当然是我分享的另一主轴,鼓励业界透过场外预制和标准化流程,缩减工期及降低成本。由议会支援的「建造业创新及科技基金」(CITF)就资助企业加快采纳新科技,引入建造机械人提升工地安全。

许多 MiC 的构件和建造机械人的生产与技术都来自大湾区厂家,内地在成本与资源、供应链、智慧建造等方面拥有优势。香港在一国两制下,坐拥「背靠祖国 内联外通」得天独厚的条件,也在国际标准与管理经验、金融服务、集资能力、法律及合约管理体系、高端人才、科研、绿色建筑与永续发展等方面较强。近年香港建造业界已多次组团访问「一带一路」及东盟国家拓展商机,签订多项合作意向书。粤港优势互补,共同开发全球市场绝对互惠互利,当中 MiC 产品及国产 BIM 软件极富市场潜力。

我与学员互动时,充份感到两地专才求知若渴,提问也见深度,对粤港合作满怀热情。这场知识盛宴不仅增进粤港学员在技术、标准、管理思维等方面的交流,更让他们看得更高更远,塑造他们的宏观视野及大局观。

展望未来,我期望日后继续担当筑桥人,分享香港发展历程的点滴,连系经验与新思维,为培育大湾区建造业人才尽一分力。年底的建造创新博览会更是业界盛事,期待与国内外的与会者一同以创新思维开拓建造业未来。

最后更新:2025-11-17 17:16:17