研究及數據

建築工程技術不斷進步,嶄新項目即使帶來不少挑戰,但達致工地安全「零意外」一定是每位建築人的首要目標。隨著創新科技發展,利用「先裝後嵌」的組裝合成建築法能有效地改善安全問題,大大減少潛在風險,絕對目前業界最值得應用的建築方法。

建造業議會一直不遺餘力提升工地安全的意識,深信「生命第一,人人有責」,有賴業界各司其職攜手建立更安全的工作環境。

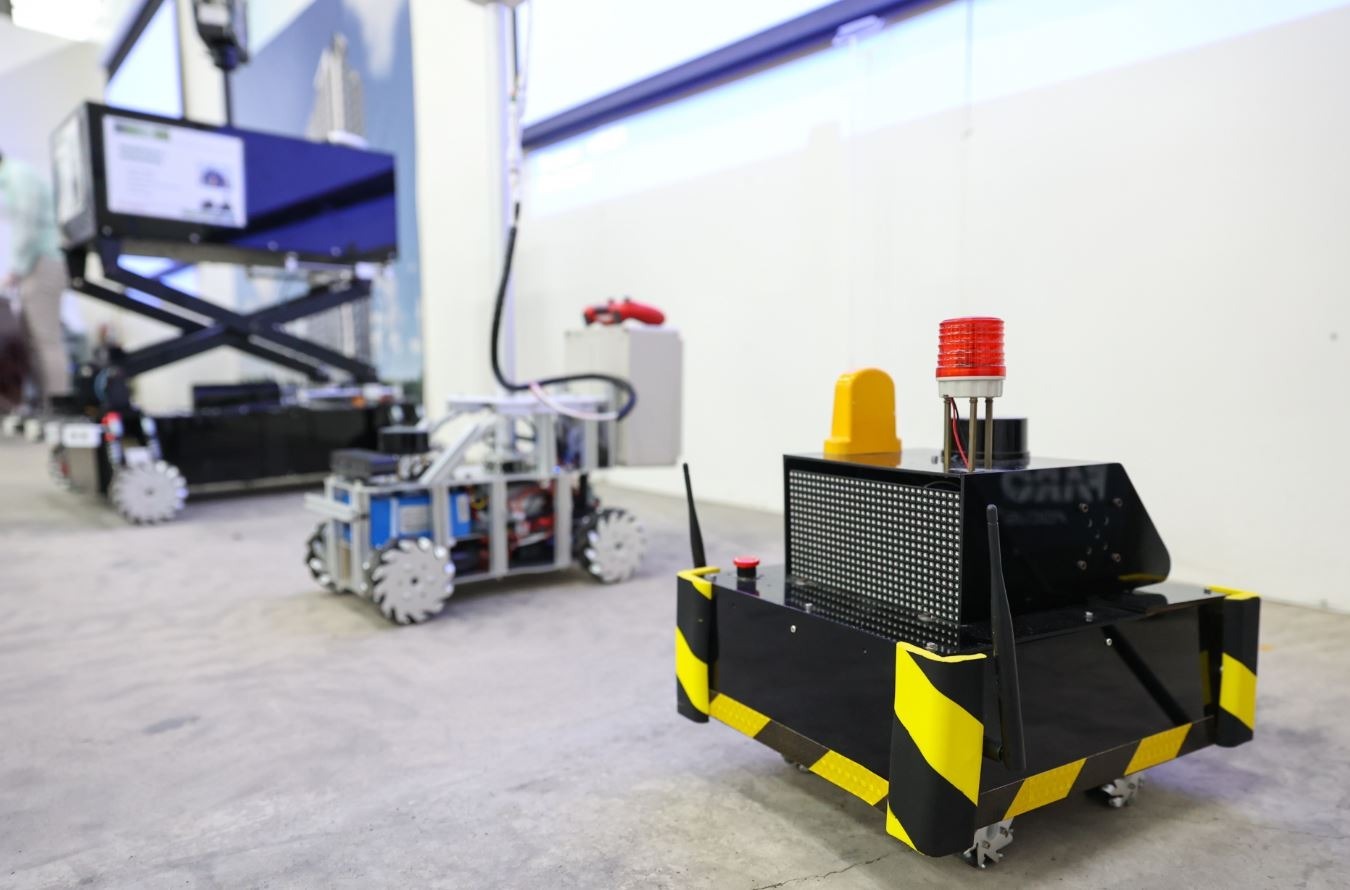

建造業議會主席何安誠工程師與執行總監鄭定寕工程師上星期到訪位於古洞北的「福利服務綜合大樓」工地時,特別關注項目對「生命第一」概念的落實。感謝瑞安建業的建築團隊當天展示他們如何將機械及創新科技帶入工地,包括使用加入了網絡化控制系統以及防撞系統的全自動移動配送機械人,大大提升工程生產力和建築質素,環保省時又安全。瑞安建業行政總裁李進港先生Freddy又分享,這次項目之所以能活用創新科技,全靠一班年輕、有幹勁並且敢於嘗試的同事,而公司亦不吝給予全力支持和信任,令許多創新意念得以落地應用。

不得不提的是,這幢八層高大樓的總樓面面積中,有42%是採用組裝合成建築法興建,提供七所共252名額宿位的安老院舍。將現場建築工序轉移至較易控制的廠房進行,在廠房中製造獨立的「組裝合成」組件(包括裝飾工程、固定裝置和屋宇設施),樓宇在組件送達工地前已大致上完成,只需於現場進行基本的裝配,大大減省現場施工工序,亦降低工程受到天氣、勞動資源和施工場地限制等的影響。

這不禁讓人聯想起早前建築界創下的奇蹟。本港為抗擊第五波新冠疫情,於一個多月內完成二萬個隔離單位,而青衣社區隔離設施更是在七天內完成3000多張隔離床位。速度之快、規模之大實在前所未見,當中的關鍵正正是運用了MiC建築技術,在短時間內即裝即用,助解抗疫燃眉之急。

古洞北「福利服務綜合大樓」不但是瑞安建業首個應用MiC並結合綠色建築設計的建築項目,而且進一步驗證採用MiC技術如何加快施工效率、節省成本,更重要的是提高安全水平,為日後業界興建安老院舍定下一個嶄新的標準。希望未來各政府部門、建造業及社會不同持分者都可以多應用創新建築技術,我們亦期待項目於八月落成後,將造福更多合資格長者的住客,讓他們可以住得安心。

工地安全一直是建造業議會(議會)推動行業發展的重中之中,可是在剛過去的復活節假期,我們又接到不幸的惡耗,再有工地發生懷疑清潔工友由高空下墮的致命意外!其實工地由工序設計、工地管理、科技運用及人員訓練等每一環,都可以是工地安全的關鍵,每一份心思都可以為工友安全加多一份保障。

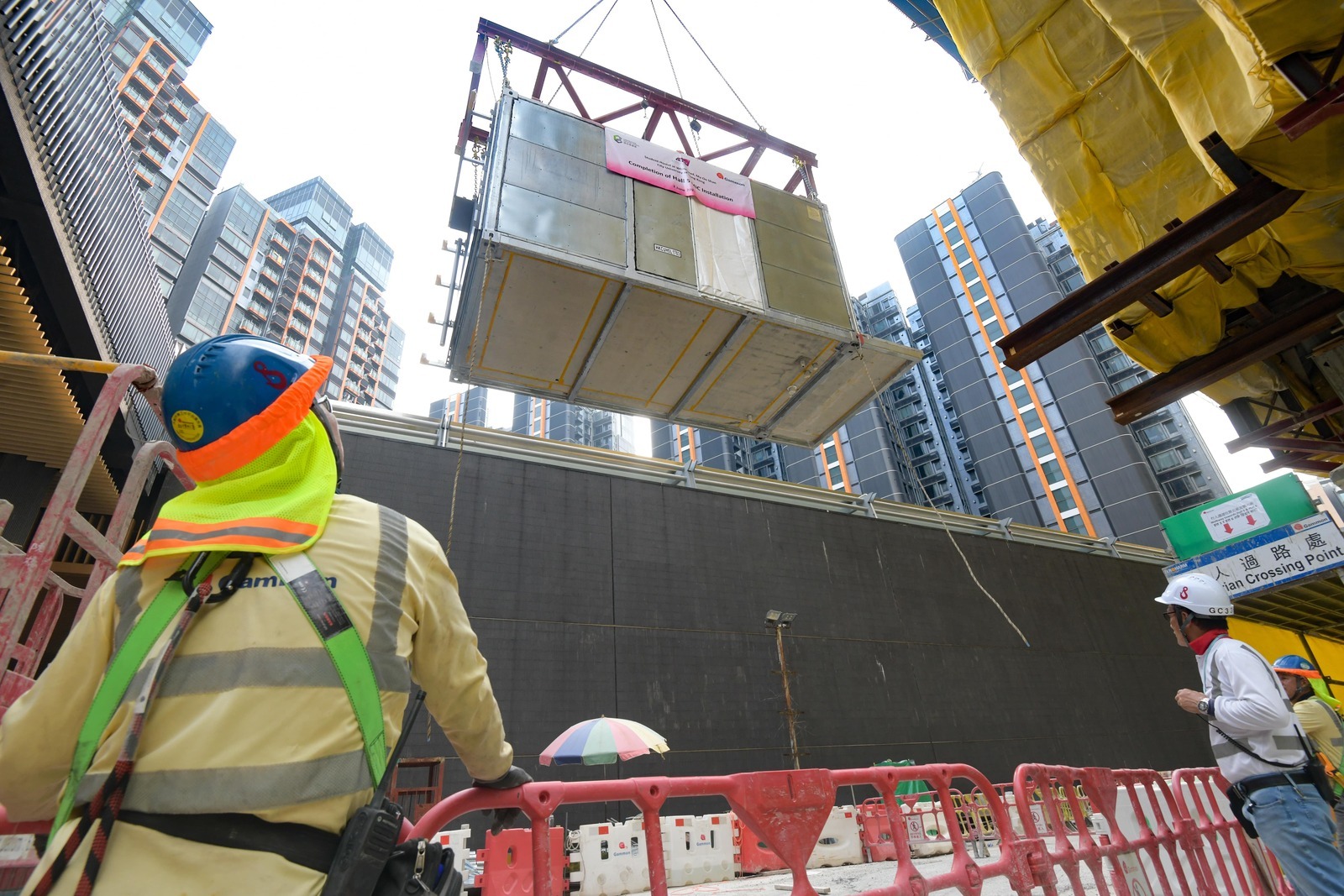

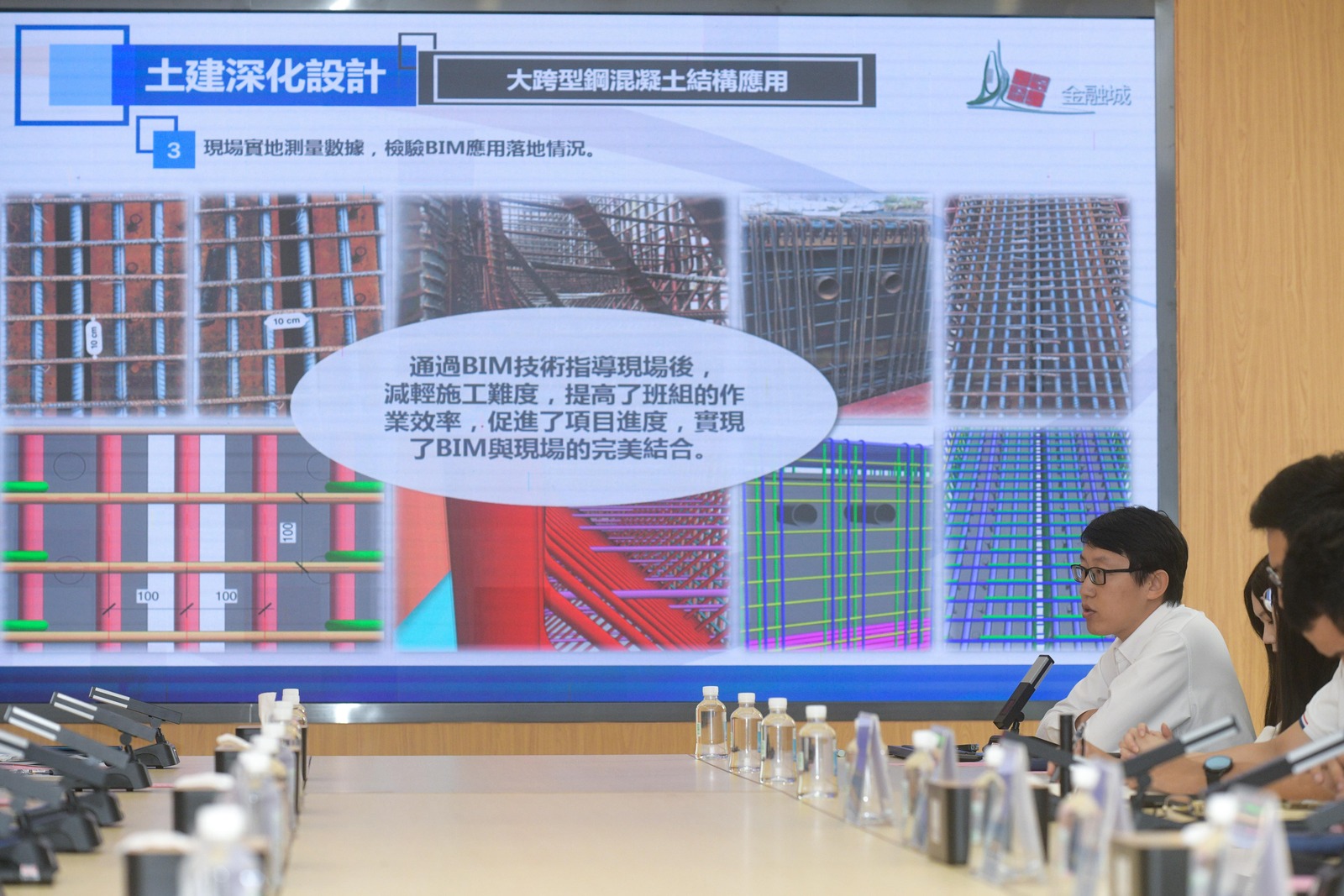

上星期建造業議會主席何安誠工程師及執行總監鄭定寕工程師到訪西九的演藝綜合劇場工地,當中便應用了大量建築信息模擬(BIM)、機電裝備合成法 (MiMEP)、組裝合成建築法(MiC)等科技來興建,由工序設計到科技應用,每一項都可以見到承建商對如何減少潛在施工風險的用心及智慧,實在值得業界參考應用。西九文化區管理局建築工程總經理凌紹文指出大量採用BIM可以不停審視施工位置是否準確,安全施工方面更有信心。的確,此項目將建築、科技與藝術融合,為其他業主作良好示範。

西九龍的演藝綜合劇場是一幢不規則形狀建築物,建築的不確定性比一段樓房建築物繁多而且複雜,可是考量到簡化現場施工工序及流程,承建商積極利用BIM去達到「建築設計安全」(Design for Safety),強調花大量心思由初始的設計階段開始,就要考量到如何造就安全工地,減少現場施工風險!不規則外牆,透過BIM的計算及建築參數化設計(Parametric Design),使曲線板面數目由300多件變回160多件,內部結構如鋼支撐都可以模組化,透過種種的科技,相信幕牆模組化、甚至室內裝修模組化(Mi Curtain Wall & Mi interiors)都不成問題,定必令建造業生產力再進一步提升。

其實很多建造工序只要在設計階段仔細安排好,透徹釐定「如何做」及「何時做」,工地存在的不確定性及未知風險就可以相應大大降低。另一個好處,是由於初期預先規劃,設計細緻到每粒螺絲的位置到擬定好,換言之,無論是發展商、顧問、承建商、技術團隊以至工友,每個崗位的專才都可以在系統裡得到準確而實用的資料,安全有序進行工作。即使施工程序有變,承建商都可以即時透過互聯網動態風險評估(Internet-based DRA)及暫停手上工作,在一些有改動的區域加設保護欄及救生繩等安全設備,讓每名工友明白改動,才繼續安全施工。

有了有效而規範的設計,下一步則是實際建築上的考量。在演藝綜合劇場工地,金門建築項目總監 Iain Hubert介紹其工地機房及大型水管裝置有近七成工序,都是屬於以 DfMA 和 MiMEP完成的裝置。由於製件早在工廠預先完成,一來確保本身的質素,二來是DfMA設計精神下,裝嵌令燒焊類工序大大減少,許多原來在工地進行的高空工作亦早於製作工場平地上完成,工地管理人員表示工地工序可以因而由四十個減少到十個,這些設計心思都令工地潛在風險大大降低!而更令人驚歎的是整個程序包括喉管安裝連同收緊螺絲,只需24個工作天就完成,既安全又有效率。

實際上工地製作對減省現場人手的好處,在疫情下尤其顯著,即管本港第五波疫情爆發,很多工友未能到工地上班及內地運輸受阻,影響材料運送及施工進度,但正因為DfMA,部分組件可在內地工廠預先製造,縮短現場工程時間,確保工程進度順利。西九文化區管理局首席工程總監陳詠聰提及此工地預留部分位置作工場,自己做預先製造,即使在疫情下都不擔心運輸問題,無礙施工進度。

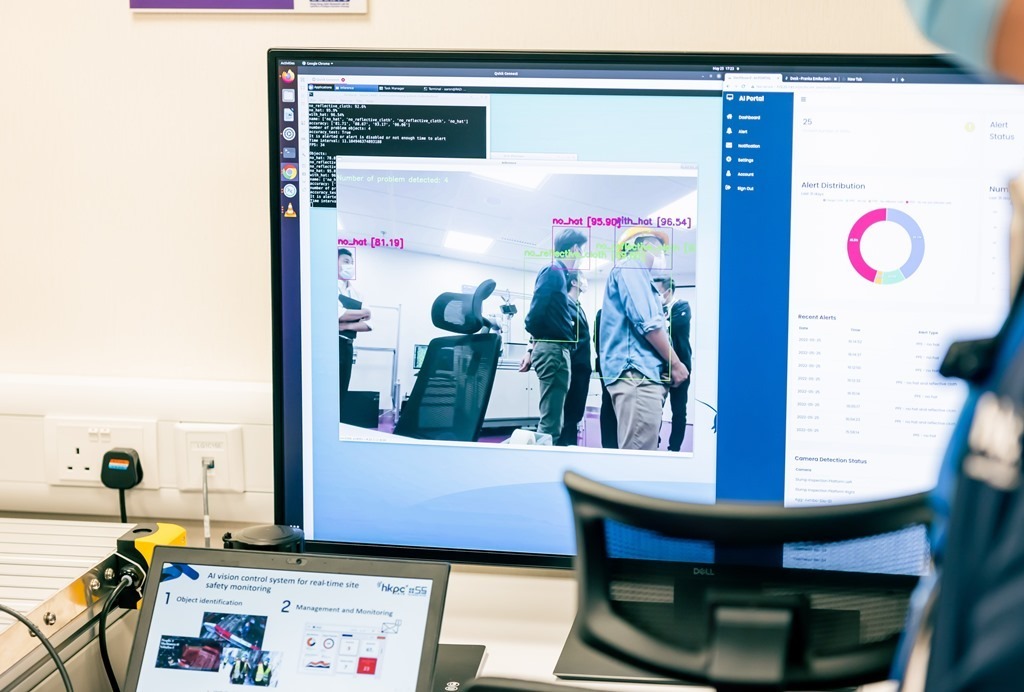

為到令工地上應用到的科技發揮到最大效益,工地內的數碼控制中心必不可少,內裡的MMC(Modern Method of Construction)系統包攬各種創新技術;演藝綜合劇場工程由BIM的設計開始到MiMEP、DfMA的建造工作,透過物聯網(IoT)將所有數據都紀錄在內。控制中心內負責管理MMC系統的同事就如機師掌控所有工序,以數碼化監控品質,組件何時抵達,誰人驗收全部瞭若指掌,確保整個項目順行進行。系統內更設置接駁人工智能的閉路電視,假如工友沒戴安全帽或口罩,都會立即顯示及播出警示,加強執行安全指令。當所有工程項目都使用此系統,把全部數據結合便可以一覽無遺地將工地標準化,令工程所需時間、成本、質量、安全及可持續發展等都有所提升。

「工地安全、人人有責!」不應流於口號,為了鼓勵前線同事,議會分別贈送兩部平板電腦供兩位有出色表現的工程同事,一位是負責將BIM、MiMEP、MiC等結合,致力以科技改善安全環境的Victor、另一位是在工地檢視及提醒分判商與前線工友注意安全的Herman,議會希望業界同儕能切實的將之融入每個工作細節之中,時刻緊記「生命第一」!

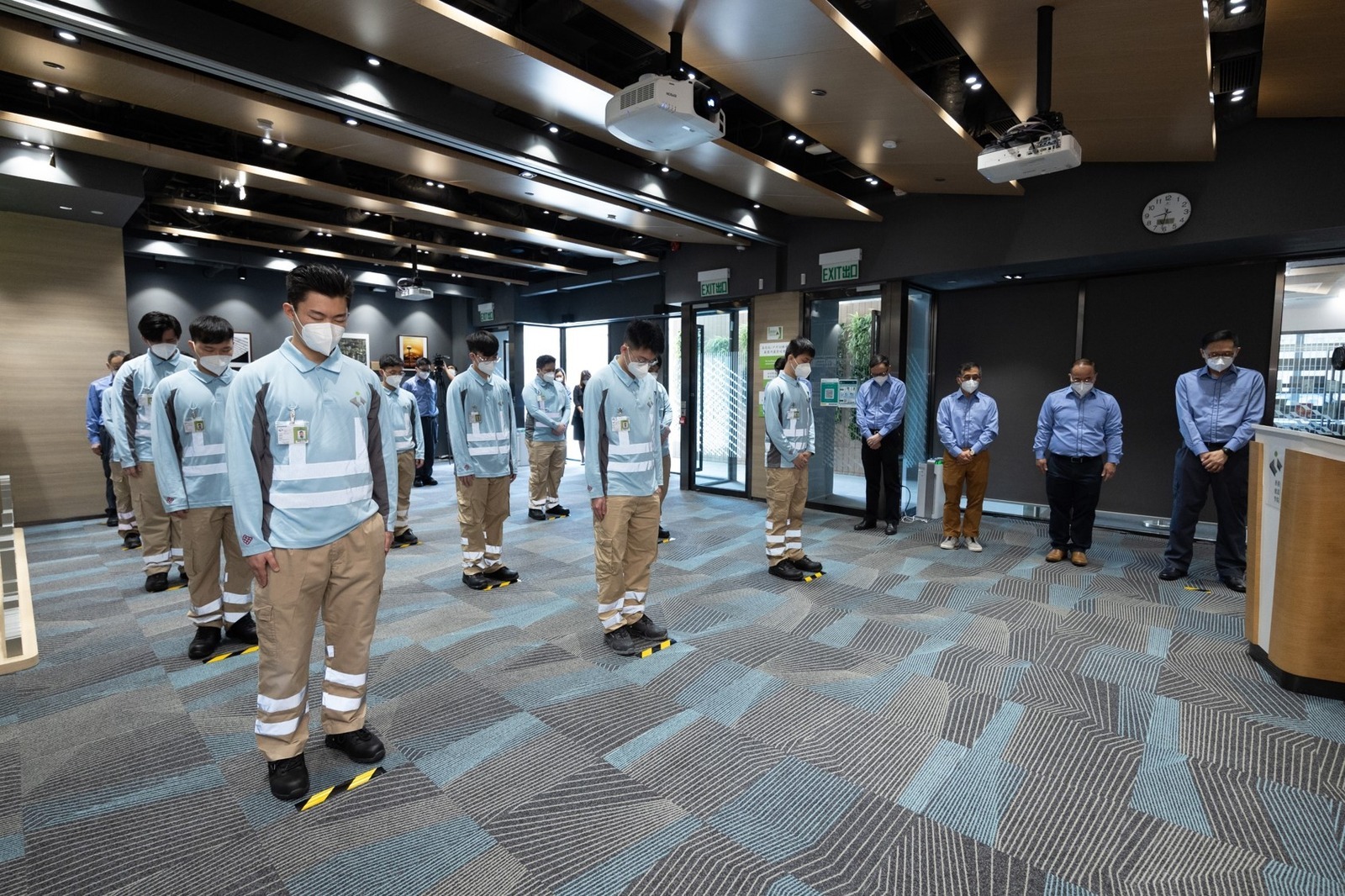

工地意外,一宗都多!為加強業界的安全意識,尤其是透過意外的沉痛經驗,警惕工地前線人員,建造業議會(議會)鼓勵業界定期舉行黙哀悼念活動,將安全信息定期有效地直接傳遞予工程管理人員及工友,同時表達對工友的關愛。議會旗下的香港建造學院(學院)定期舉行默哀會,由導師及學生一同悼念近期因建造業意外不幸身故的工友,活動開首必先逐一分析事故,令學生們明白當中的提點。

優秀的建築公司除了確保工程質素,同樣重視工友安全,議會作為業界先驅,一直鼓勵業界發展關愛文化,院校的默哀會已成為業界良好參考,得到不少業界領導者的認同。四月初,建造業議會主席何安誠工程師,就聯同建造業議會成員闞軍工程師及註冊專門行業承造商聯會會長陳落齊先生,一同出席建造學院的黙哀會,兩位嘉賓更就工地安全議題,向一班監工班同學傾盡肺腑之言。

今年非常不幸地在一月至三月,已經有三宗建造業致命意外,估計涉及人體下墮及受困於物件之間,默哀會中,學院導師與學生逐一講解意外摘要和分析可能導致意外的原因,提醒他們如何避免意外發生,同時反思如何做好防範危險。例如工友可以檢查工作位置有否合適的圍欄?獨立救生繩有否正確安裝在繫穩點上?開工前前線管理人員有否講解及指導?

主席何安誠工程師向學生訓示時表示:「不少意外都基於工友『英雄主義』,以為自己擁有幾十年經驗不用怕,就會去搏,結果悲劇就發生。你們畢業後加入業界就是監工,要謹記將來開工前必須向工友告知風險,此舉絕對能挽回性命。」主席又提醒同學如果工作工序與本身計劃不同,應毫不猶豫叫停。只要多行一步,小心穩妥,生命就不會白白流逝。

議會經常提醒業界,在工地現場要三思而後行,因為做錯一個決定,除了失去工友生命,對其家庭影響更大,家人的傷痛無法彌補。建造業議會成員闞軍工程師提醒學員「你們一定要培養安全習慣,因為一個習慣足以影響一個、兩個、三個、四個家庭,我知不少出意外的工友都沒有扣緊安全帶,以為有簡單個人防護裝備便足夠。切記警覺性是很重要,新工人這方面可能弱些,所以必需定期培訓。」

註冊專門行業承造商聯會會長陳落齊先生指出他經常親身到工地了解情況,得知現場是監工學生,故特別指出「監工這個崗位任重而道遠,因為你們最能察覺工地現場發生何事,例如怎樣進行安全的吊運工作、釘板工序完成後,有否處理好才讓下一個工序安全施工?」他又建議業主、總承建商、分判商要一同舉辦強制性參與的安全講座給工友,由離世工友的家屬說出親身經歷,讓大家都感受到那種「失去親人的痛」才謹記在心。

「零意外」一直是議會及學院秉持的宗旨,默哀會除了進一步提升學院學生的安全意識及工地安全水平,有效傳達工地人員。議會已將黙哀會的流程會製作成指引供業界參考,希望各業主、顧問、承建商、分判商等同樣定期在工地為意外過身的工友默哀,儀式程序可按公司安排稍有不同,但最重要是有效傳遞「確保安全」的精神及時刻留意避免潛在風險。

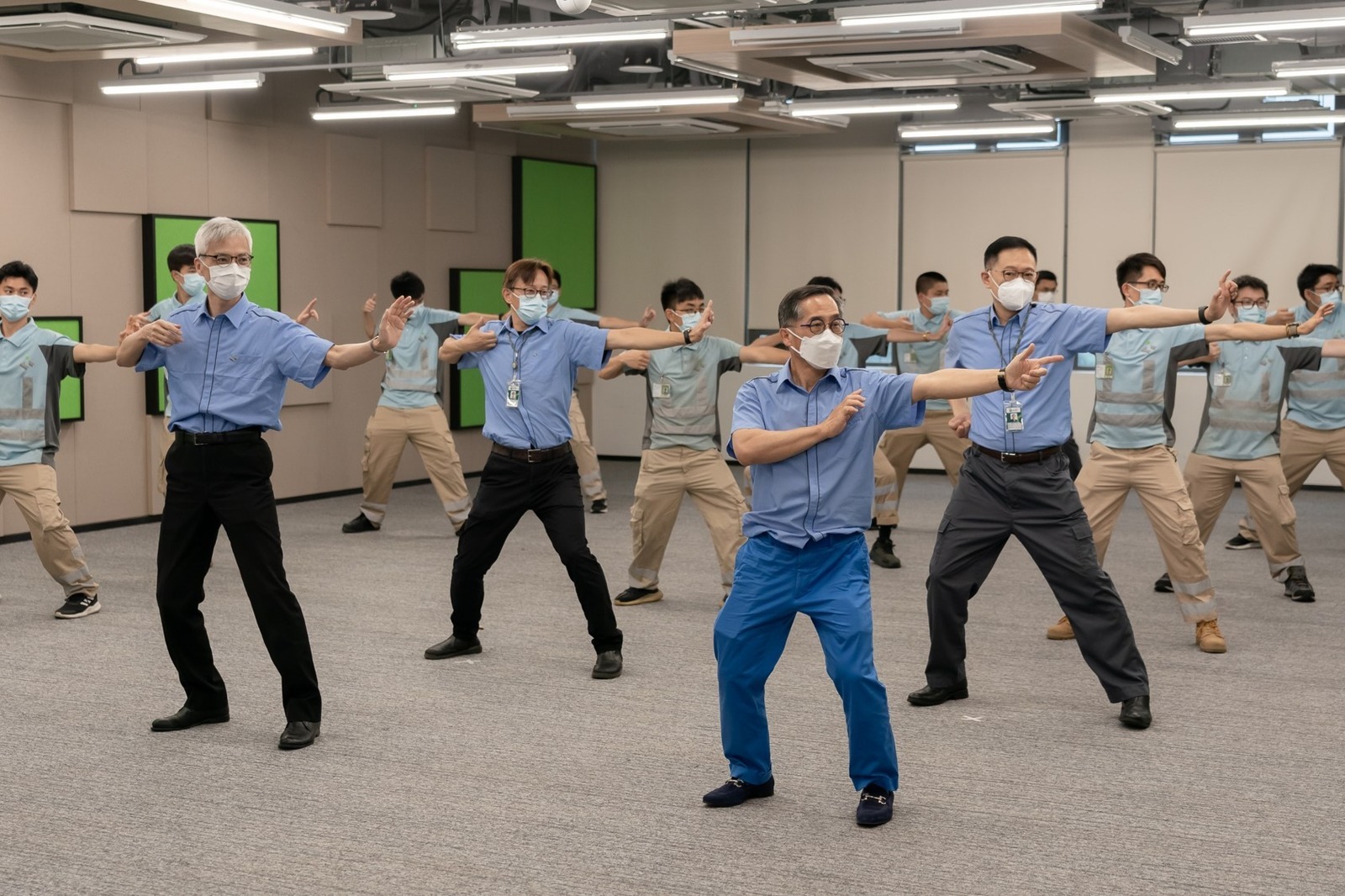

多年來,議會持續審查及監督行業的安全成效,致力與業界攜手建立建造業正面的安全文化。其中亦包括強調要開工前做熱身,議會與政府多年來就大力推動以「八段錦」作為工地熱身運動,透過招式鍛鍊體魄及拉鬆筋骨,增加靈活性,工作時更得心應手,從而減少工地意外,對工友預備應付一天的建築工作相當重要,因而「八段錦」練習亦是每次悼念儀式的必要環節!當然,學院一直透過舉辦不同的安全訓練課程,務求教導工友們安全知識,同時建立安全意識、灌輸正確的安全習慣與態度,全方位提升業界「生命第一」的信念,一同向危險說不!

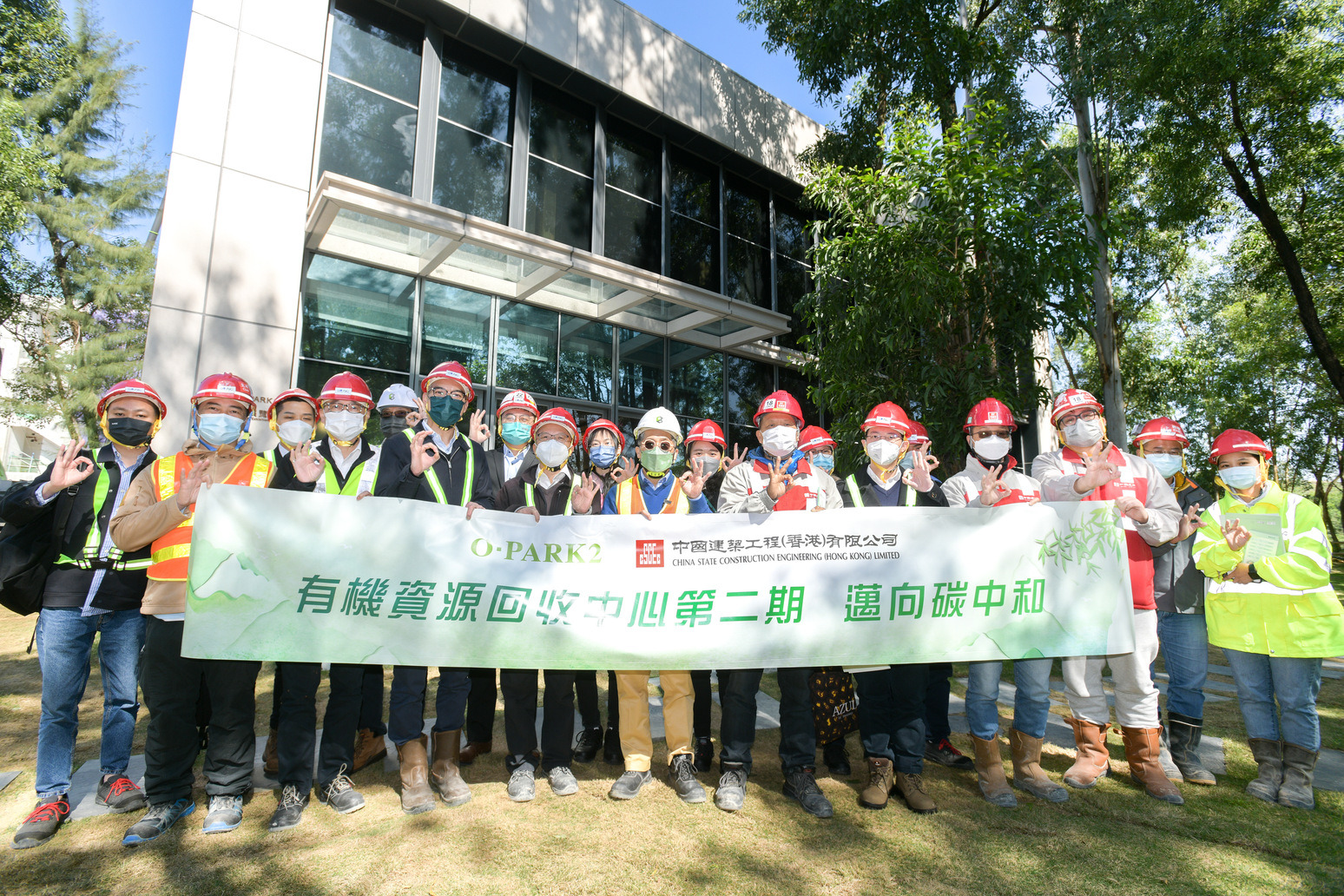

全球暖化危機逼在眉睫,實現「碳中和」為全球大趨勢。現時建造業的能源量使用佔全球用量百分之36,碳排放量則佔百分之40,為實現可持續發展,建造業議會決心引領業界前行減碳,邁向碳中和的目標。

建造業議會主席何安誠工程師四月底造訪位於九龍灣的建造業零碳天地,了解此綠色地標的最新發展。開幕十年的零碳天地旨在成為低碳生活的展覽、教育及資訊中心,更期望能發揮示範平台的作用,向業界展示低碳環保建築技術的無限可能,啟發業界善用科技減碳轉型,為實現「碳中和」出一分力。

所謂零碳建築,意指每年淨能量消耗為零或淨碳排放量為零的建築。零碳天地物盡其用,通過太陽能光伏板,及以廢置食用油製成生物燃料的三聯供系統(Biodiesel Tri-Generator)產生可再生能源就地發電,以期達到零淨碳排放,自給自足兼回饋電網。此外,零碳天地設計巧妙,地盡其利,主立面朝向東南,有效利用夏季的盛行風,以對流通風設計降低潮濕天氣帶來的影響;其次建築物外形設計窄長,西北與東南立面構成的空間深度,正好符合日間採光需要,減少以電燈照明,省卻電力。

零碳天地成立十年以來不斷提升改進,活用科技促進可持續發展。零碳天地管理委員會主席莊堅烈舉例指,園區咖啡室的遮篷早前改裝成「空氣淨化太陽能玻璃天幕」 ( Air Improvement Photovoltaic (AIPV) Glass Canopy),並採用碲化鎘納米薄膜光伏技術 ,一來收集太陽能發電,供應戶外咖啡店的日常營運;二來玻璃天幕透光節能,減省能源消秏;三來AIPV技術可分解PM2.5懸浮粒子,有效淨化空氣中的氮氧化物、甲醛及甲苯等,改善空氣質素。何安誠主席讚揚零碳天地積極推廣新科技應用,另一邊廂又能讓市民受惠,真正「落地」實現低碳生活。

科技變化日新月異,善用先進科技始能達致碳中和的目標。零碳天地與相鄰的「組裝合成」建築法資源中心、建築信息模擬空間(BIM Space)及建造業創新及科技應用中心(CITAC)組成「i-Hub建造業展覽中心」,展示低碳建築技術及嶄新物料,鼓勵業界應用科技。近年「組裝合成」建築法(MiC)漸為建造業採用,此技術透過於廠房預製組件「先裝後嵌」,節省人力物力,減少建築廢料更有利減碳,促進可持續發展。惟早年業界對新技術尚有疑慮,回溯2018年,建造業議會敢於當先,僅消數天即於零碳天地建成全港第一座以MiC建築法興建的建築物,率先引領建造業界應用「組裝合成」建築。時至今日,全港已有超過70項工程採用MiC建築法,疫情下多個檢疫營舍迅速落成亦沿用此嶄新建築技術。

邁向「碳中和」的路需要各界的支持與合作。零碳天地除面向業界,亦面向公眾。園區的可持續發展展覽透過一系列互動遊戲,展示了可持發展智慧城市的藍圖及重要元素,並舉辦多項導賞團及低碳工作坊,更推行「零碳小勇士」獎章計劃,鼓勵學生積極參與各式各樣減碳活動,認識可持續發展及碳中和的重要性。去年園區有近二十萬人次到訪零碳天地,莊堅烈主席表示期望零碳天地先成為宣揚可持續發展的一點光,繼而成為面,鼓勵大眾實踐低碳生活。

可持續發展絕不限於科技創新與環保,健康生活方式亦是重要一環。展覽與活動以外,零碳天地同為繁忙都市人提供喘息放鬆的空間。零碳天地蘊藏著生態寶庫,園區種有超過200種植物,吸引多種雀鳥棲息,生物多樣性豐富,蔚為社區的都市原生林和綠肺。

建造業零碳天地一直肩負着向社會大眾推廣可持續發展,展現智慧城市建築的無限可能。每年到此參觀嘅中小學生數以千計,園區是極受歡迎的野餐勝地和休憩場地,名字更經常出現於媒體的親子活動排行榜,根據第三方統計,近年建造業零碳天地曝光率更達三千萬以上的市場價場。

展望未來,零碳天地會繼續充當新能源、新技術的試點,肩負推廣減碳生活與低碳建築設計技術的責任,與時並進,引領與業界及公眾一同攜手迎向碳中和!

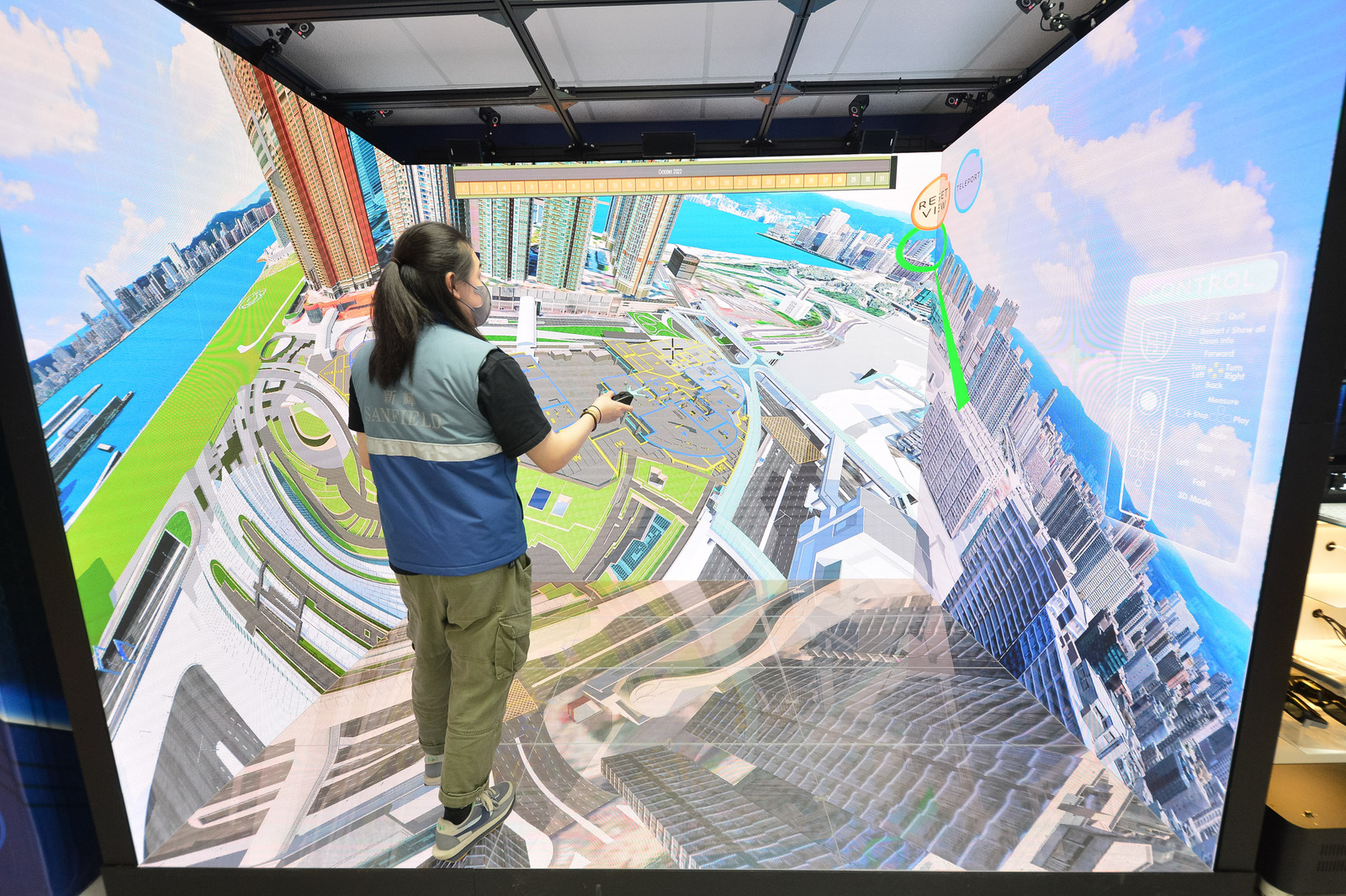

啟德體育園是政府近數十年來在體育基建方面最重要的投資,園區佔地28公頃,較維多利亞公園大約47%,落成後將成為全港最大的體育基建項目。在這個全新的體育建設,其建築模式以及對安全的考量亦帶領行業走在最前。建築團隊面對前所未有的挑戰是項目的複雜性及時間性,但在安全管理方面仍然一絲不苟,更善用創新數碼技術,大幅度地減少高空工作,加強施工效率和準繩度,絕對是未來建造業的新方向。上星期建造業議會主席何安誠工程師、執行總監鄭定寕工程師及議會成員何國鈞測量師到訪啟德體育園,了解項目團隊如何著力推動及參與創新科技於工地安全上的應用。

體育園由三個大型體育設施組成,包括「主場館」、「室內體育館」以及「公眾運動場」,集運動及休閒於一身。協興工程建築工程項目總監劉啟明先生表示,體育園採取「設計、興建及營運」(Design, Build & Operate)模式,設計團隊自項目初期便與建築團隊及將來的營運團隊緊密合作,而各團隊亦將工作基地移師到體育園的工地辦事處內,時刻就著工程設計各司其職,將不同意念轉化成施工圖。

除了設計、建築及營運團隊,項目還涉及許多其他承造商參與機電、鋼結構、外牆、開合式上蓋等工作,因此項目全面應用了建築信息模擬(BIM)、裝配式設計(DfMA)和 機電裝備合成法 (MiMEP)技術以提升設計和生産效率,同時提升施工安全及風險管理。建築團隊會利用BIM協助施工前的準備工作,預早發現施工時與圖紙上的衝突,並找出解決方法,使工程得以安全和順利地進行。設計完成後,不同的預製部件會在各個海外工廠同步生產,完成後會按施工時間表送到地盤現場組裝,最後交付給營運團隊,大大縮短工期、減省人手以及為前線員工營造一個安全的工作環境。項目充分體現了科技應用對工地的好處,並在去年獲得議會頒發「2020建築信息模擬項目成就大獎」。

協興建築董事總經理朱達慈先生指本項目採用「設計、興建及營運」一條龍模式,有效運用BIM等技術,讓團隊有更充裕的時間和空間完成工作,使項目更具成本效益,提升了工程項目的效率和生產力。

開合式上蓋的設計是啟德體育園主場館的特色之一。上蓋主要由四組大型主鋼桁架支撐,跨度最高達180米,在香港的建築項目中屬極大型的工程。而主鋼桁架則由大型鋼圓筒組成,鋼圓筒最大直徑達1.6米,因此項目團隊於預製過程中採用了BIM及DfMA等先進技術,連同電腦數值控制焊接機進行燒焊,提高品質和加快生產速度。在現場施工方面,團隊亦利用BIM令設計視像化,方便優化設計和建造程序。將所有預製組件變成「立體分解圖」,立體地將組件的不同功能和裝配設計呈現出來,讓承建商清楚了解每一個工序的安裝次序和方法,例如外牆安裝、機電設施安裝及開合式上蓋建造等等。

當混凝土結構以及地面裝配場完成後,主鋼桁架會分成十個組件運送到地盤,工程團隊就運用四組臨時提升塔(Jacking tower)進行重型吊運以及先後安裝固定和開合式上蓋。團隊又運用DfMA,於鋼桁架上安置了路軌以及16個轉向架帶動南北兩邊上蓋進行開合動作。

主場館可容納五萬名觀眾,當中的鋼結構上蓋涉及一萬三千六百噸的鋼材,加上吊機、擺放材料位置以及預製組件的安裝,需要佔用許多空間,因此團隊興建了一個行走式起重機(travelling gantry),負責安裝約一千七百多件預製組件的上排座位,目的就是要達致安全建築設計、提高生產力和可持續性,減低高空工作以及交叉作業。

為了讓前線員工能清楚了解如何將創新科技真正「落地」帶入工地,這次項目團隊採用一個名為Dalux的應用平台,不但有助規劃和執行BIM工作,亦讓地盤人員毋需再帶圖紙到工地,單靠一部平板電腦已能透過GPS定位,便能實時了解當前任務的進度,並即時將資料更新至雲端,讓整個團隊都可以同步監控,減低發生錯誤。協興的專業團隊再一次展現業界精益求精及 「生命第一,對危險說不,人人有責,各司其職」的精神!

本港建造業界多年來為貢獻社會默默耕耘,每位從業員都盡心盡力建造香港。可惜根據勞工處的數字,2021年建造業共錄得3,109宗工業意外。建造業議會將繼續竭力鞏固業界從業員安全意識,並舉辦各式安全意識活動,希望從根本培養安全文化,實現「工地零意外」的願景。

今年四、五月有四位工友因工不幸殞命,水務署署長盧國華先生、建造業議會主席何安誠工程師、議會成員林健榮測量師及陳劍光先生,五月中同赴香港建造學院(學院)上水院校出席默哀會悼念逝去工友,並訓勉一眾學員汲取教訓,銘記安全重責,未來加入職場時刻保持警覺,避免意外,保護自己及他人。

回顧幾宗事故,建造業議會主席何安誠工程師慨嘆意外皆因「搏」字起。他提醒學員開工前必須瞻前顧後,每行一步都要確保安全才可開工,並訓誡學員要反思,不可有「搏」的心態,例如有沒有劃好危險區域並提供警示?會否在管工不在場時鬆懈「搏下」?抑或覺得三米單棚不算很高就想「搏下」,沒有檢查清楚安全帶有沒有扣緊繫穩點就開工?工地狀況多變,主席訓勉學員萬事小心為上,切忌心存僥倖。主席解釋:「很多施工方法早已清楚列明,但如遇變更便必須停下來,想一想。過去很多死亡事故也是因為忽略程序變化,相信只要工友謹慎地按步就班、勇於『向危險說不』就可以保障安全,重視安全的心態非常重要。」

建造業議會近年一直帶領業界採用更多創新科技,水務署署長盧國華先生也認同科技有效減低意外機會,他說:「建造工程應該更多地採用創新科技,例如機械化及工業化。建築訊息模擬(BIM)、預製組件、智能管理等方法皆可以幫助提升安全。」他亦提到工地安全並非只是工人責任,業主、駐工地顧問工程師、建築商人人有責。因為安全是一環扣一環,如有忽視一個步驟下一環就會受影響,大家互相支援和提點就可以避免意外。盧先生提醒學員:「切記工程規模不論大小,安全必為最高的絕對準則,我們不可以接受因趕工或爭取時間而犧牲安全。」

建造業議會成員兼建造業訓練委員會主席林健榮測量師指工地變化多,教導學員須養成細心觀察周邊環境的習慣並保持警覺。他說:「大家應「諸事八卦」——如發現工地不妥之處,例如缺口缺少圍欄便要即時提出並要求負責人解決。這些看似簡單的舉動可能就可拯救一條性命,幫助其他人甚至救到自己。」他更建議學員工作如見到同事作出危險動作要即時制止,否則意外很易發生。

議會成員兼香港建造業分包商聯會主席陳劍光先生從事建造業逾40年,他分享指現在的學員很幸福,因為40年前沒有安全訓練,只靠師傅口耳相傳。他告誡學員工作時態度需要「拼命」,但並不是「拼掉生命」,不可置安危於不顧。他提醒學員:「縱使同樣的工作做一萬次都做好安全措施,僅僅一次不慎便可能發生事故。」見到是次參與默哀會的學員修讀水喉科,陳先生提醒學員工作要保持整齊有序,他說:「各位進入工地時請經常妥善收拾工具及材料,假如水喉亂放沒執拾好,隨時導致旁人失足跌倒。」

默哀意義既在悼念前人,亦在儆醒後人。由於三宗致命意外均牽涉高空人體下墮,所以學院導師在默哀儀式後與學員詳細分析意外成因及改善方法,並教授「安全四步曲」,協助學員於工地工作時能保持安全意識。四步曲之一在於「不斷學習」,導師鼓勵學員如有疑惑儘管提問,多問多識;第二步為「觀察環境」,導師提醒學員將來開工時毋須心急,應眼看四方,識別潛在風險;第三步則為「做足檢查」,工作前必須仔細檢查環境、工具、機械及個人裝備,如測試安全帶繫穩點是否穩固,此外亦應先處理高危之處,解決問題才開始工作。即使開工前事事安排妥當,但工地變化萬千易生危機,所以四步曲最後一步為「停止工作」,假如遇上個人能力以外的安全問題,學員一定要「對危險說不」,即時向上級或相關部門匯報以解決危機。

對建造業來說每次工地意外皆為忽略安全的沉痛教訓。為警惕從業勿重蹈覆轍,建造業議會經常就不同類型意外事故向業內持分者發放安全訊息及設計安全海報,列出常見意外例子,並附以關鍵安全措施、教學影片及有獎小遊戲的連結,以傳遞安全知識,提醒業界謹慎工作,提醒工友「安全第一,生命第一」。

創新建築科技的誕生不但提升建造業安全和生產力,更有助工程項目克服挑戰和限制,為建造業寫下新的篇章。位於香港邊境的沙頭角污水處理廠,自2018年尾起開展擴建工程,預料新廠將於2025年竣工,屆時污水處理量可比現時提升3倍,達到每日5,000立方米,藉以配合未來沙頭角區內的人口增長和發展。早前,建造業議會主席何安誠工程師、執行總監鄭定寕工程師及議會成員梁維健建築師到訪沙頭角污水處理廠,了解項目團隊如何引入新思維,活用建築信息模擬技術(BIM)、組裝合成建築法(MiC)以及裝配式設計(DfMA),一一克服土地使用的限制,建造一座安全有效的污水處理廠。

隨著建造業踏入2.0新時代,渠務署亦響應政府對「建造業2.0」的推動,在沙頭角污水處理廠項目中率先進行試驗,並將「創新」、「專業化」及「年輕化」三大元素納入工程當中。渠務署署長彭雅妮女士提到,是次擴建工程強調團隊互信和合作精神,顧問公司賓尼斯工程顧問有限公司以及承建商利基—金城聯營早於工程設計的階段已積極考慮應用各項創新建造技術,例如建築信息模擬技術(BIM)、場外建造,包括裝配式設計(DfMA)和「組裝合成」建築法(MiC)等,當中更有不少年輕工程師參與其中。

原本沙頭角污水處理廠的每日污水處理量約為1,660立方米,經處理後的淨化水會透過一條較短的海底排放管排放至沙頭角海。隨著污水處理量面臨飽和,急需大大提高污水處理量以及提升污水處理的標準。彭雅妮女士特別提到,由於工地現場環境擁擠,加上施工時間緊迫,污水處理廠的設計協調工作極具挑戰性。建築團隊在沒有加大原址土地面積的限制下,需要想方設法興建臨時污水處理廠維持正常污水處理,同時拆卸原有設施以騰出空間加建新廠。有見及此,團隊決定擴建工程中包括臨時污水處理廠和寫字樓等八成範圍均採用場外建造方法興建,在工廠內生產鋼筋預製組件和獨立的預製建築組件,然後把組件運送到工地安裝。此舉不但能減省工地施工程序和人手,更能減少意外發生。與傳統建造方法比較,場外建造方法絕對能提升建造工程的生產力、安全水平、質素和可持續性。

擴建工程的其中一大目標是將新廠污水的處理量比以往提升3倍,達至每日5,000立方米,為此項目團隊興建了一條更大和更長的新海底排放管。利基金城聯營見習工程師洪卓霆解釋,工程團隊採用了全港首創的無坑非浚挖方法 -「地對海雙向水平定向鑽挖技術」(Landsea two-way Horizontal Directional Drilling 或簡稱 HDD),建造一條長約 1.7 公里的全新海底排放管道。此創新技術有效減少施工時間以及工作範圍,同時有助風險管控,可謂集快捷、安全於一身,而海底排放管工程於2022年第一季經已順利完成。

為了不影響原有的污水處理廠的運作,工程團隊必須爭分奪秒於18個月內運用只有750平方米的空間完成興建整個臨時污水處理廠,當中涉及兩個重點設備 - 均衡缸(EQ Tank)以及 移動床生物膜反應缸(MBBR Tank)。均衡缸有14米高,若採用傳統吊運及疊架方法,會有一定程度安全風險,因此團隊採用DfMA方法,將均衡缸分為150件鋼板並在工廠內進行精準切割,在工地使用過萬套螺絲連接。是次團隊更大膽顛覆建築固有的概念,選擇由頂至底安裝均衡缸。賓尼斯工程顧問有限公司駐工地助理工程師彭家健稱團隊首先完成均衡缸的底部,然後到頂層的外圈和最頂部的天台層,接著在地面使用九台千斤頂,以頂升方法升起缸頂部分後,再繼續安裝下一層,而每一層的安裝僅僅需時五分鐘。全程毋須高空工作和燒焊程序,確保工地安全零意外。

由於臨時污水處理廠的施工範圍只有約1.5個標準籃球場的大小,但為了應付每日2,500立方米的污水處理量,工程團隊選用了新的污水處理技術 — 移動床生物膜反應器(MBBR),盡量利用較小的空間處理較大的污水量。為此,團隊應用了MiC技術興建臨時污水處理廠的主要污水處理設備,水缸分為上中下三層,每層由四個組件組合而成,而外面則由工字鐵包圍不鏽鋼板,外觀有如一塊塊威化餅般。工程人員先把在廠房預製的鋼板組件運抵工地,再以螺栓和螺母把組件連接。團隊成功於十天內完成一個MBBR水缸,整個過程無須燒焊工序,大大縮短施工時間,以及加強工地安全水平。

議會素來推動業界採用創新科技,提升工地安全和生產力,議會主席何安誠工程師特別欣賞是次項目團隊大膽應用不同新技術,願意放手讓一班年輕優秀的工程師嘗試,並將工程團隊之間的協同效應發揮得淋漓盡致。工程自2018年開展至今,憑著各方齊心合力,完美實踐工地零意外的目標,實屬建築工程界的典範!

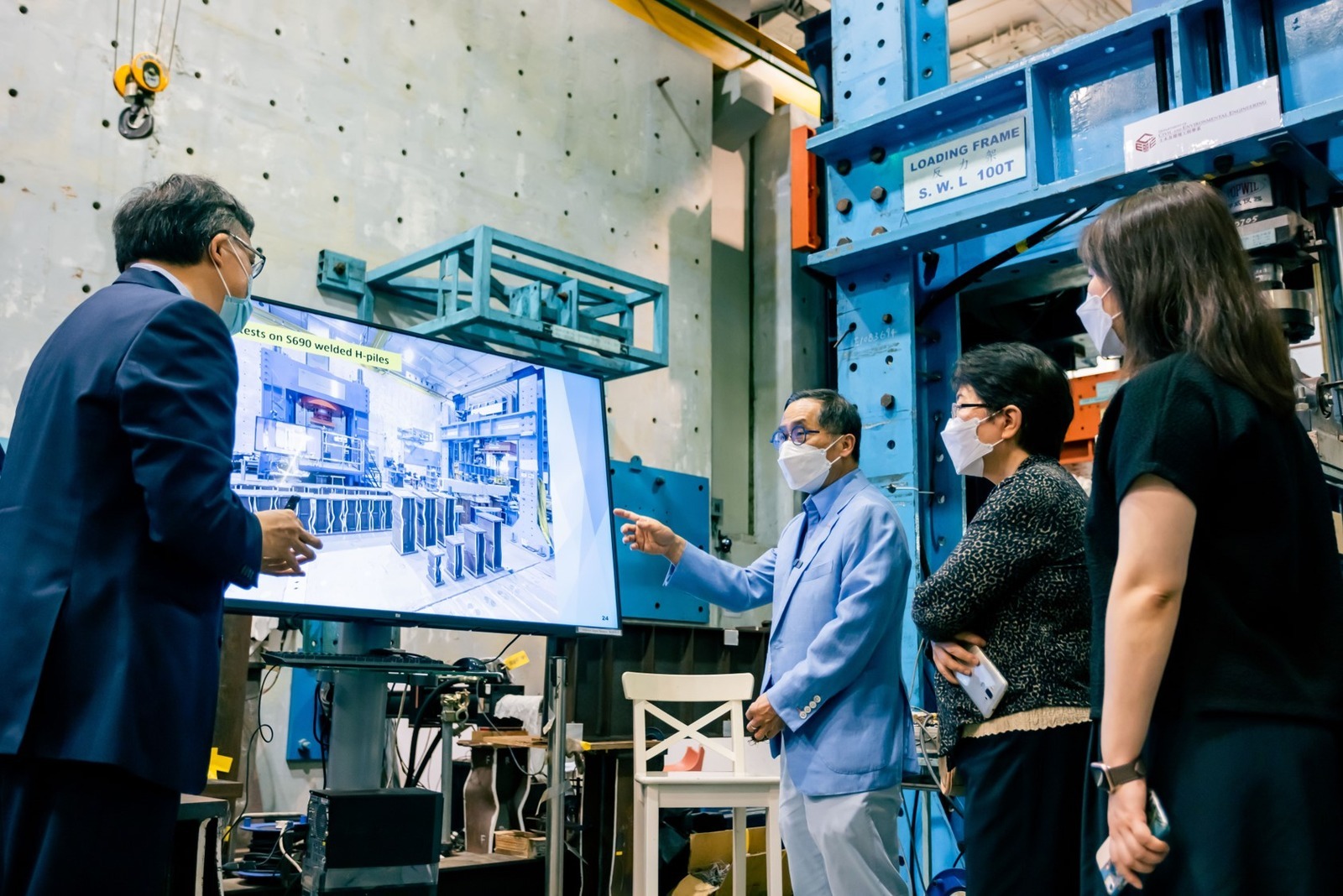

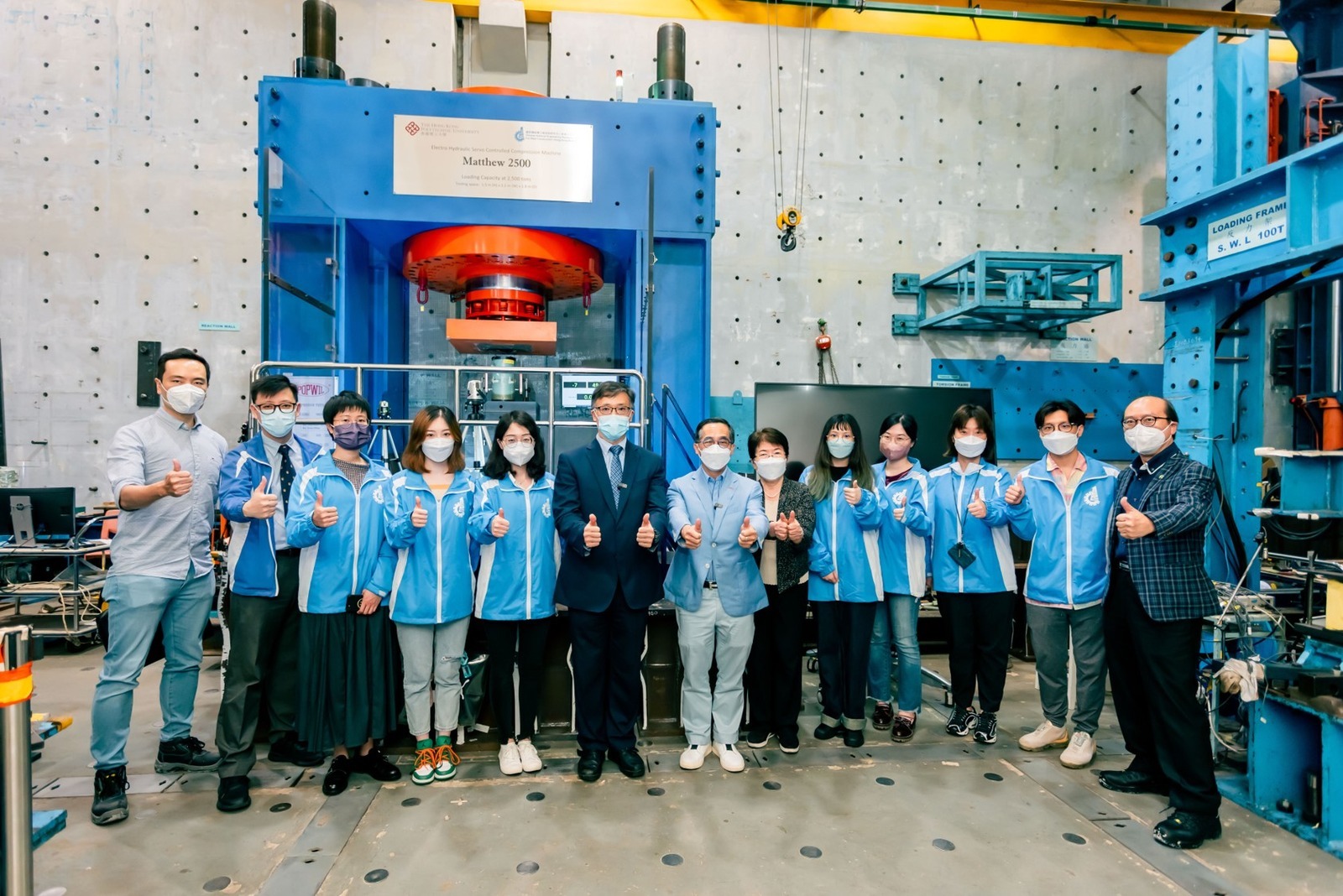

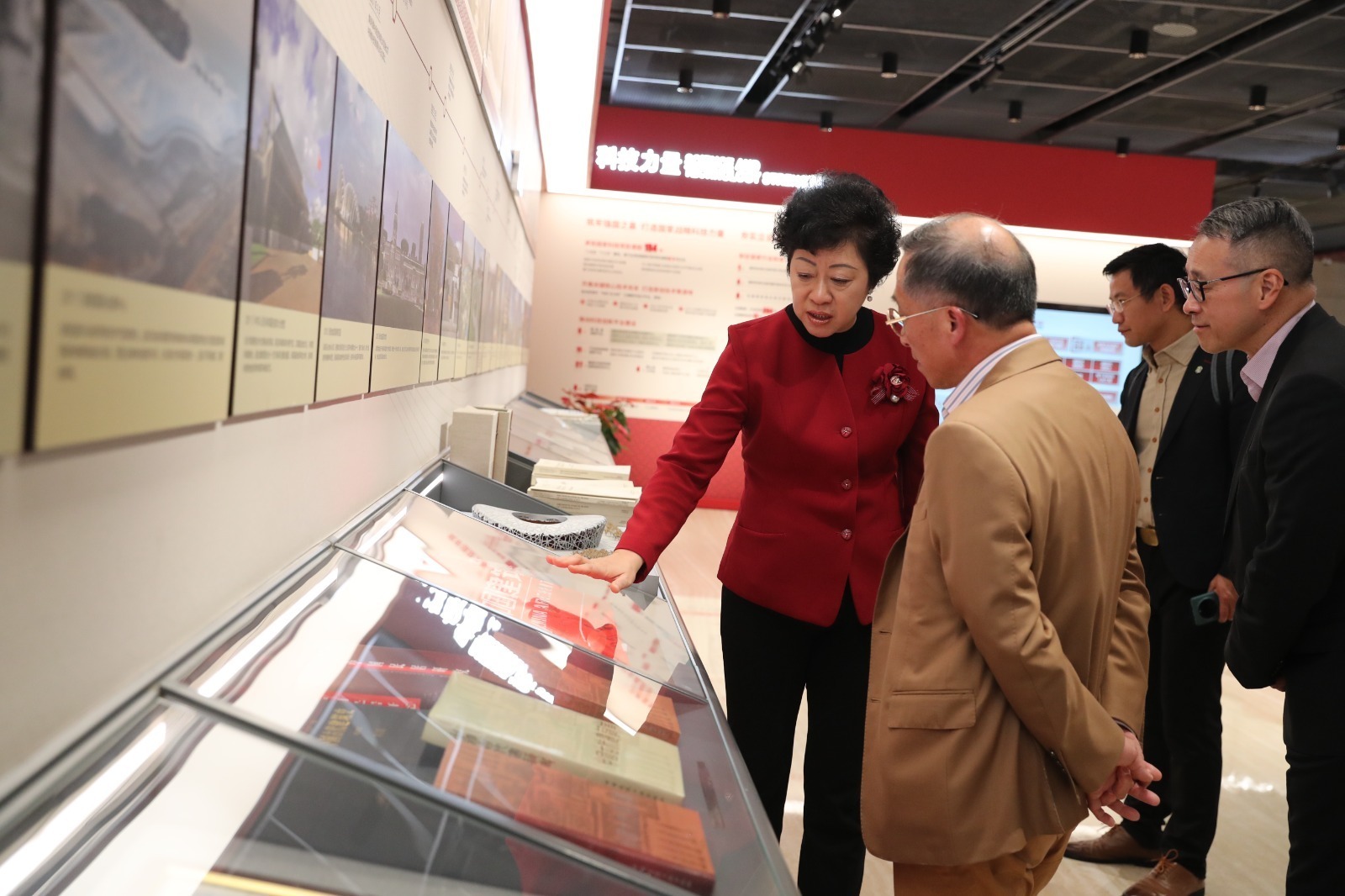

建造業議會(議會)一直相信研發創新對於本地建造業之發展至關重要。科研團隊不斷努力測試研究,建築科技亦需透過實踐獲得經驗,所以研究團隊和業界合作為雙方都可帶來進步。我們希望可以增強科研機構與業界合作,應用研究成果,以創科激發新思維,讓建造業大步走向前。建造業議會主席何安誠工程師連同議會成員盧李愛蓮女士早前到訪同為議會成員鍾國輝教授管理的國家鋼結構工程技術研究中心香港分中心,了解其科研團隊如何將S690高強鋼科研技術,提升建築和焊接技能、改善建築物設計及施工。位於將軍澳的跨灣連接路雙拱鋼橋項目是全港、更是全國首次使用S690於鋼橋項目,令本港基建質素更上一層樓。

自1993年開始,中國鋼材生產量已是世界之首,現在每年生產約10億噸,佔全球市場產量超過一半,遠超美國及日本。國家近年製造鋼材的技術一日千里,其生產的S690高強鋼除了已符合歐盟及國際標準之外,亦可提供6至80毫米不同的厚度。2015年,國家科技部批准國家鋼結構工程技術研究中心香港分中心(香港分中心)成立,致力推動本地鋼結構工程先進技術進步及協助國家優質鋼材鋼出口至全球市場。鍾國輝教授指,S690的強度比通用鋼S355高,一般用於港口、採礦設備以及重型結構構件。雖然高強鋼生產成本比通用鋼高1.3倍,但其承載能力極高,同樣承載力只要用通用鋼一半份量,令總成本減少約三分一。議會主席何安誠工程師認為高強鋼本體較輕,運輸及處理都方便,亦有助減短工期,保護工友安全,令建築物「快、靚、正」。

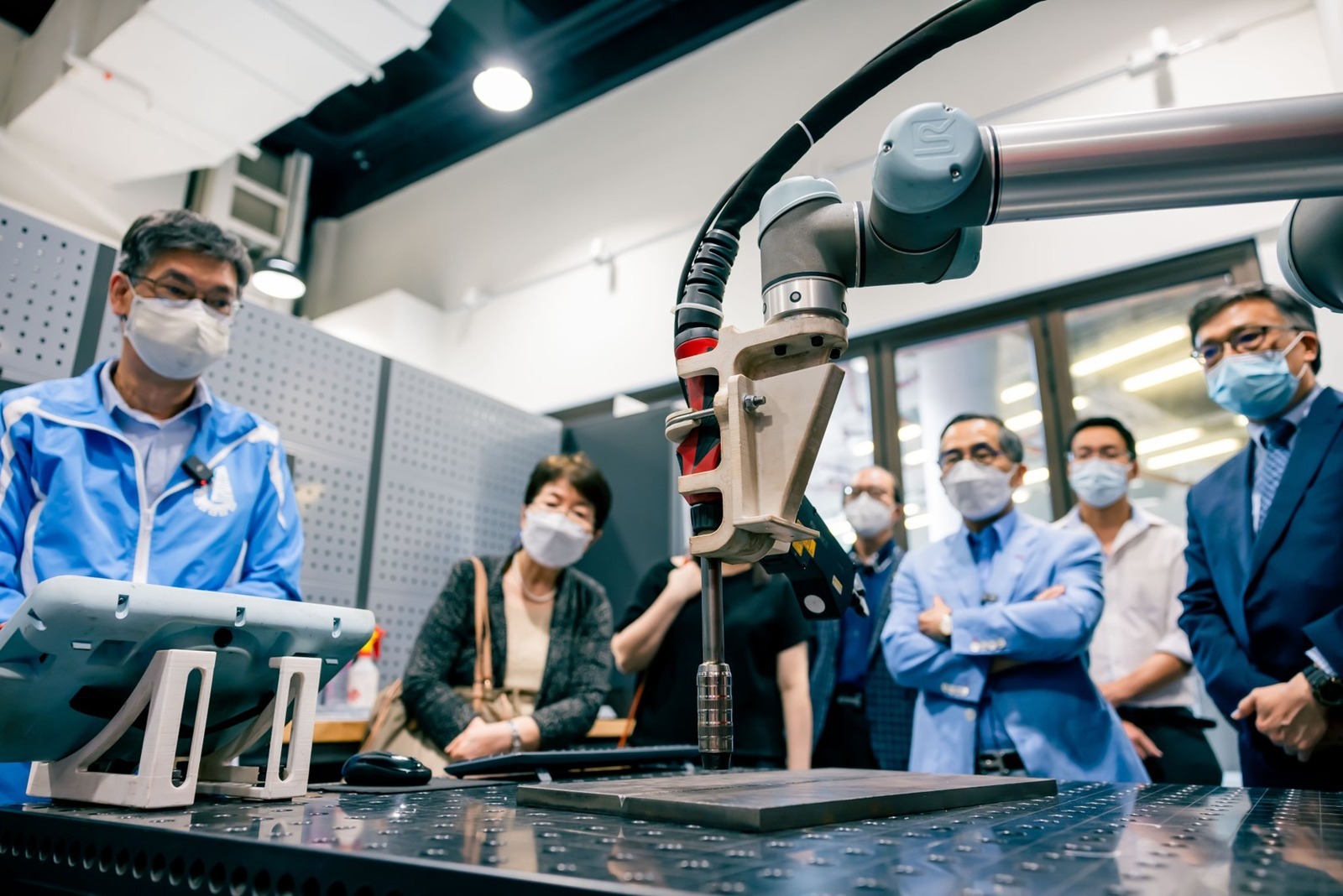

議會一直希望有更多創新技術「落地」,外觀設計就如蝴蝶飛舞的將軍澳跨灣連接路雙拱鋼橋便是全國首個應用S690高強鋼的前瞻性項目,是首次採用S690高強鋼建造,跨度為200米長的雙拱鋼橋。承建商中國路橋工程有限責任公司(香港地區)董事長兼議會成員闞軍工程師分享時表示,項目其中一個大難題是S690強度高,所以焊接技術要求特別嚴格,它不像通用鋼只要接駁好進行焊接就可以,高強鋼首先要預熱至120度才可進行焊接,亦要慢慢控制冷卻溫度下降速度,全程要謹慎監控。假若想提升燒焊精準度,機械人便是好幫手,使用laser scanner的準確度達 1/10毫米,除了可確保工友安全,亦減省人手,長期可舒緩建造業人手不足的問題。

整條鋼橋同時使用了裝配式設計(DfMA),體積小重量輕的組件更方便操作,於南涌廠房完成組裝後以船運方式於八天內運抵香港。整個項目正正體驗了創新科技的協同效應,帶動本地工程項目提升效率和生產力。多好的研發成果一定要有工程項目應用,業界才能受惠,很多本地公司可能不知而錯失增加生產力的機會,議會將來一定會支持及贊助更多大學的科研計劃,拉近建築商與學術研究的距離,讓議會、商、學三方齊合作,將科研落地,達至建築科技普及化。

可持續發展及碳中和是建造業議會近年著重推廣的發展方向,議會於2019年設立「建造業議會碳評估工具」,提供共用平台予業界評估建築物和基礎設施從開採原材料到施工結束的碳排放。鍾教授分享曾透過此平台計算出不同鋼材的使用如何影響工程及建築物的碳足跡,以將軍澳跨灣連接路雙拱鋼橋為例,整座鋼橋的總重量在混合使用高強鋼及通用鋼的情況下,比起只使用通用鋼輕了4,400噸,而實體碳排放(carbon embodiment)方面同時減少了30%,在碳足跡上有顯著成果,達至減材減碳高效。

未來本港最少有10項先導項目採用S690高強鋼,除了橋樑,還包括文娛設施及隔音屏障等,為將來廣泛應用高強鋼做好準備。古人有一句說話叫「百煉成鋼」,意思是人經過長期反覆訓練就可以變得非常堅強,相信建造業都是經過千錘百鍊才能達到今天的成就。我們透過越多研究及項目實踐獲得更多經驗,未來一定會使用出更高強度或更好的建材。現時香港分中心現正進行S960相關研究,嘗試使用更少材料達到同樣強度。建造業議會主席何安誠工程師希望更多本地工程設計考慮嘗試將新建材應用到橋樑項目。闞軍工程師更期望在不久將來會有S1200出現,讓基建項目的設計及建造方法創造更多可能性,並將高強鋼用於其他建築物。

正因為S690的燒焊技術要求特別高,為了使科研成果更容易應用在現今工地上,議會及香港建造學院積極研究將新技術加入相關燒焊課程,教授有關專業知識、處理及焊接技術等,為未來高強鋼在本地應用提供相應技術人才。燒焊工匠掌握到這種技術定可升級為燒焊大師!同時議會在研究方面,亦會繼續探索新材料或新的應用方法,務求配合香港建造業工業化及數碼化的發展需要,未雨綢繆。

未來數年,香港建造業整體工程量持續增長,對建造業工人的需求十分殷切。建造業議會除了積極加強培訓人才,同時著重推廣工地安全零意外的願景,深化業界安全第一、人人有責的概念,包括定期舉辦默哀會透過分享近期的致命工業意外,鞏固建造業從業員的安全意識。路政署署長陳派明太平紳士、建造業議會總監鄭定寕、保華建業集團行政總裁(執行董事)李恒穎先生、明泰建築工程有限公司董事總經理王麒銘先生於五月份到香港建造學院(葵涌院校)出席默哀會,並帶領一般學員反思意外背後因由。

輕視工地的潛在風險,往往引致不幸事件發生。路政署署長陳派明太平紳士形容,當自己仍是求學階段時,總覺得意外與自己無關,或是懷著一種僥倖心態,認為意外不會發生在自己身上。然而,陳署長認為這種想法實是大錯特錯,「每一個意外背後都有種種不同原因,許多大家意想不到的因素碰撞一起釀成悲劇,讓人悔不當初」。他給予學員忠告,希望大家未來到工地參與工作嘅時候,永遠都要將自身安全放為首要考量。「我們永遠都要靠自己留意,多想一步,在每一次進行工作之前,好好想清楚接下來的工作會否對自己構成危險,並確保做足安全措施。」陳署長認為相比自己入行之初,現在有關工地安全的宣傳和教育十分多元化,特別是議會透過不同影片講解意外的形成,成功讓大家提高警覺。

為實踐工地安全,實在有賴承判商、分判商、工地人員,業界團體及政府等各方面的共同努力。保華建業集團行政總裁(執行董事)李恒穎先生強調總是一個工程會牽涉業主方、發展商、承辦商等不同持份者,但生命永遠並沒有高低之分。「如果對施工環或配套有任何擔心,工人必須要提出,必須要停下來,向所屬單位提出相關意見。」過往20年整體工業意外率有明顯下降,但是工業意外導致死亡個案數字在過往10年一直維持在約每年20宗。工地意外一宗也嫌多,他相信透過各方努力謹守生命第一的原則,定能改善工地安全情況。

同樣從建造業議會出身的明泰建築工程有限公司董事總經理王麒銘先生,以「大師兄」身分向學員贈送錦言妙語:「第一,腳踏實地。因為地盤的環境千變萬化,千萬別只顧低頭看電話,要看清楚面前有何陷阱,切忌輕浮急躁,永遠腳踏實地;第二,如履薄冰。工地並非『扎扎跳』的地方,安全意識十分重要,時刻都要關顧自己生命」。

學員導師透過分享近期三宗致命工業意外,提醒學員永遠要將「安全五件事」放於心上,分別是:「人、機、物、法、環」,即是人員、機器、物料、方法、環境。導師鼓勵學員從工地中 吸收不同經驗,學習安全知識,細心觀察環境和評估情況,達到安全上班、平安回家的目標。建造業議會總監鄭定寕希望學員可以汲取以往意外的教訓,將嘉賓的分享銘記於心,並懷有關愛精神和團隊精神,時刻互相提點:「安全是一個承擔,人人有責」。

保障工地安全為建造業首要大事,建造業議會(議會)一直致力建立業界安全文化,提升從業安全觸覺,從而減低意外機會。過去十年,本港每千名建造業工人的工業意外率,由2010年 前的52.1,十年間下降至2020年的26.1,情況已大幅改善。工業意外無人欲見,往事雖往但來者可追,議會鼓勵業界為不幸離世工友舉行默哀悼念活動,展現關愛並從中學習,實踐「生命第一」的精神。

今年四、五月業界不幸發生三宗建造業致命事故,香港建造學院(學院)5月的默哀會,請來政府、總承建商及不同的業界代表出席,土木工程拓展署署長方學誠先生、議會建造安全專責委員會主席彭一邦博士工程師、協興建築董事總經理朱達慈先生及天和工程有限公司董事兼香港建築扎鐵商會榮譽會長曾燈發先生到訪九龍灣院校,從各崗位、多角度向學員講述安全信息,並與後輩分享經驗,勉勵一眾學員他日投身職場,為己為人均須肩起安全重責,齊向危險說不。

工業意外傷在工人身,痛在至親心,土木工程拓展署方學誠署長分享指每位職工背後皆有家庭,工人施工前要三思而後行,避免意外;他又表示未來為香港建造業黃金期,期望一眾學員能把安全意識植根於心。方署長指出:「未來為建造業黃金期,香港將開展很多基建項目,你們將成為業界中流砥柱。香港很多工地由開工至竣工旨為『零意外』,不難做到,期望工地安全能植根於大家的DNA,未來投身工地時能看顧自己,看顧身邊人。」

彭一邦博士工程師訓勉學員必要實踐「工地安全、人人有責」格言,不能流於口號。他說:「大部分公司非常緊張安全議題,你願意提出問題,上司定會檢視。」他強調處於工地,人人各司其職,管理者有責任評估風險,前線工友也須了解現場危險,互相合作,切忌各家自掃門前雪,「自己要對安全負責、對家人、對工友都有責任,發現潛在危險別抱不關我事、怕麻煩的心態。」彭博士工程師重申生命永遠置於首位,提醒學員勿為趕工妄顧安全,並主動檢討安全問題。

意外雖為意料之外,但事在人為,從業如跟隨程序,重視安全,意外盡可避免。協興建築董事總經理朱達慈先生叮囑學員將來均能夠成為工地的管理人員,日後工作時不能只顧進度,教導他們須代入前線工人工序,思考危險之處,提前計劃避險。朱先生指:「管理人員要先行一步,兼顧全局,因為意外不單影響一條生命,背後更是一個家庭。」相信工作與生命之間,大家都懂得選擇。

擁40多年前線經驗的香港建築扎鐵商會榮譽會長曾燈發先生提醒學生切勿只顧「炒散」,「出意外其中一個原因是不夠了解地盤工地環境,東南西北都未分得清。」他寄語學員工作時要打醒十二分精神,而且要打好基礎,擴闊視野。

當日默哀環節後,學院安全訓練講師與學生為每宗意外作分析檢討,提醒學生須從「人、機、物、環境、時間」等因素檢視工地安全風險,施工前務必要制訂安全措施,透過安全講解教導前線工友,施工時亦要定時巡視檢查,並由合資格人士監督。導師再三教導學員要多問多研究,如預視危險必要尋求協助,向上司反映風險,妥善解決問題後才復工,以策安全。

議會素以促進業界安全意識為己任,除透過出版刊物、拍攝短片教育從業安全意識及守則,又舉辦不同安全訓練課程,向工友灌輸確保安全的重要。回顧早前三宗致命意外皆涉及高空人體下墮,議會除教育外,議會亦積極推動業界應用新科技,減低意外機會,例如「組裝合成」建築法(MiC)中大部分工序皆於工廠內地盤外完成,工人毋須長期於高空工作,降低風險。議會期望能多管齊下,宣揚「生命第一」的概念,與業界攜手達致「工地零意外」的未來。

要實踐「生命第一」,必需多管齊下,除了經常保持警覺,科技先行亦能事半功倍。將軍澳海水化淡廠是「建造業2.0」工程項目之一,目的是為香港在不受氣候變化影響下提供可靠和充足的飲用水。項目除了實施高成效的環境管理措施,更積極運用創新數碼技術,推動靈活應用建築信息模擬技術(BIM)及人工智能系統,以達到有效收集工地紀錄、監察工程進度及調配人員等目標。發展局常任秘書長(工務)劉俊傑工程師、水務署署長盧國華先生、建造業議會主席何安誠工程師、執行總監鄭定寕工程師及建造安全專責委員會主席彭一邦博士工程師於五月下旬到訪該工地,了解團隊如何利用創新科技辨識工地風險及實施安全措施,同時正式啟動「生命第一」2022安全推廣活動,持續向建造業界推廣提高安全意識的重要性,實在別具意義。

一個項目由設計開始便應該要加入安全考量,避免意外發生,而裝配式設計(DfMA)及建築信息模擬(BIM)便大派用場。此項目採用的逆滲透海水化淡技術(Reverse Osmosis (RO)),海水在高壓下通過逆滲透膜去分離水中的鹽份,從而有效地將海水轉化為符合《香港食水標準》的食水,今年第一季率先建成的逆滲透淨化大樓,建造時正是採用了DfMA,安排重達80噸的主座RO濾水管先於上海的工廠製造及組裝,整座組件再經由海路送到廣州再轉運至將軍澳海岸。工地現場配合吊運流程數碼系統作裝嵌,因此主座裝嵌前,團隊進行了兩次預演,大大節省整項工程所需的時間,更避免現場施工的風險。

由於整個過程涉及大量的吊運和運輸工作,團隊特別使用了起重機械及起重裝置管理系統(LALG Management System),所有組件均印有二維碼(QR code),前線工友只需要掃瞄二維碼,就可以即時取得相關機械/裝置資訊。簡單的設計結合科技,提升前線工作效率之餘,協助溝通同時減低誤會,有助提高團隊士氣。當工地運用不同科技,共通數據環境(Common Data Environment)尤其重要,例如此工程設計利用BIM完成,施工過程同時結合虛擬實景(AR)技術,只要工程人員員以平板電腦將現場實境與設計立體模型連結,便能監測工地現場是否跟設計一樣,前線人員不用「翻手」再做,減少不必要的磨擦。

海水化淡廠採取「設計、興建及營運」(Design, Build & Operate)模式,團隊應用多項智能裝置,包括無人駕駛潛艇及飛行器、智能鏡頭、起重機械及起重裝置管理系統(LALG Management System)、物聯網感應系統(IoT sensors)、全球定位系統(GNSS)、人員管理系統等等。工地大幅運用安全智慧(Smart safety)概念,利用各項科技裝置增加設施及周邊環境檢測的次數,減少由環境因素如颱風、暴雨而產生的工作風險,並有效監察工友是否正確配戴安全裝備和遵守安全指引,即時聯絡工友及作出改善指引。

走進「將軍澳海水化淡廠」的行政大樓,見到牆上大大小小的螢幕顯示工地運作的實時數據。左邊大螢幕的資料可供核對工友出勤情況及環境數據,另一邊大螢幕就透過閉路電視實時監察工地,確認工作中的工友已配戴好安全裝備。只需一個「安全中央管理平台」(Centralised Safety Platform),便可將工地多個智能監測裝置系統連繫,使日常管理變得更有效快捷,提升整體安全水平,實踐「安全智慧工地」理念,達至「零意外」目標。

發展局常任秘書長(工務)劉俊傑工程師於2022「生命第一」啟動典禮致辭表示工友的報酬是用智慧和勞力換取,絕非生命,建造業界各持份者應齊心推廣「人人有責」的安全文化,工作時確保自己及至他人的安全,成就可持續發展的建造業。

建造業議會主席何安誠工程師致辭時亦強調,業主、顧問公司、承建商和發展商於計劃項目之初應進行安全及風險評估,他強調安全需要實踐,不可流於形式和表面;工友則要有警覺性,緊記不要搏,「生命第一 對危險說不 人人有責 各司其職」,整個建造業界各單位均實切地履行職責,工地安全自然水到渠成。

團隊不但善用科技用於設計、興建及營運,更設立了安全教育培訓中心及VR安全體驗館,所有工友於入職時必須參與一小時的訓練及通過相關測驗。培訓中心和體驗館內特設多項虛擬實景(VR)的安全體驗和教學,包括設備認知教學、環境急救實操教學、安全帽撞擊體驗、火災消防實操教學等等,將安全概念以VR技術實現工友眼前,實行體驗式學習 提高訓練成效 ,霎時當頭捧喝的感覺有效提醒前線工友必須正確配戴安全帽,簡單的安全措施有效防止嚴重意外,讓所有在工地工作的人時刻緊記亦實踐「生命第一」!

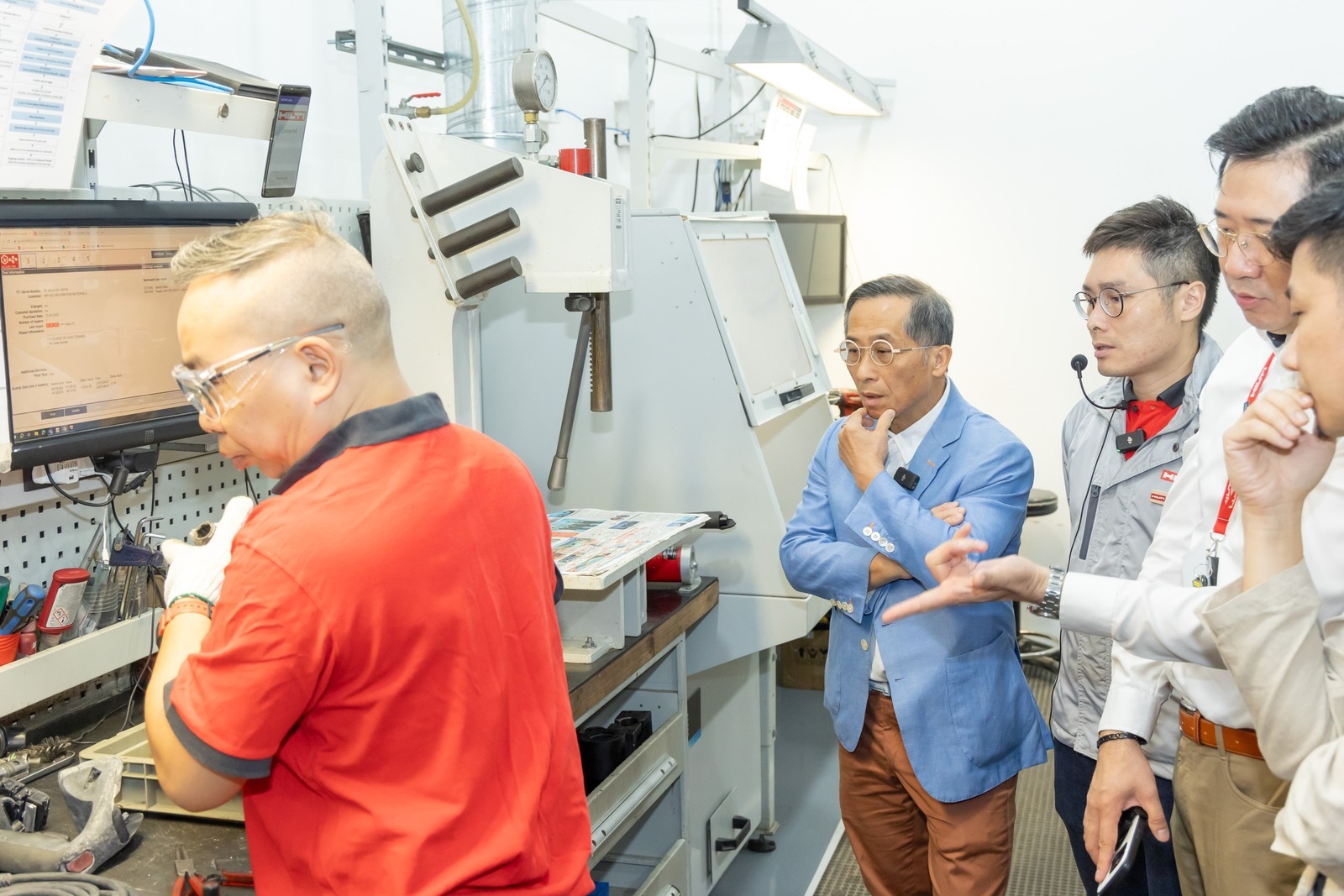

香港土地需求龐大,摩天大廈越來越多,升降機已經成為大部份建築物不可或缺的部份。升降機尤如建築物的主軸,現今的安裝技術亦像大廈般不斷更上一層樓。建造業議會主席何安誠工程師連同議會成員陳劍光先生到訪了被列入「太古坊重建計劃」中的太古坊二座工地,特別視察使用了多重嶄新技術建成的電梯系統,以及了解更多機械科技在工地使用的情況,探討如何帶領行業走得更前、更安全。

太古坊二座的電梯槽由怡和迅達集團負責,採用了無棚安裝技術(Scaffoldless Lift Installation Method,簡稱SLIM)。有別於傳統建造方式,SLIM技術容許工程人員在無需搭棚的情況下為電梯槽安裝相應軌道零件,透過在特定樓層的電梯門前搭建延伸平台,直接安裝吊索零件(hoisting rope)及支撐橫樑(hoisting beam),配合已預先安裝於電梯井底(lift pit)的吊船以懸吊方式逐層安裝導軌(guide rail)、導軌支架(guide rail bracket)以及樓層外門(landing door),逐步將整個結構安裝工序延伸至頂層升降機房。

在另一承建商協興的協助下,工程人員可以將已經預先組裝的重型摩打吊運到頂層安裝,比傳統安裝方式更快更安全。項目中共有11部高速電梯運用了此技術,減省了為這棟約200米高的大廈安裝棚架及拆卸的時間,提高生產力之餘亦減少高空工作的風險,提高施工效率。怡和迅達集團更採用預埋式坑槽(Cast in Channel)方法,不須像傳統方式般鑽洞,只需拉開膠條再鑽上螺絲,可以大大減低井道安裝時的嘈音和塵埃。

怡和迅達集團行政總裁陳豪賢先生相信機械及先進建築科技有助達到工地零意外,並在參觀期間分享了將會於香港另一項目首次使用的機械升降機安裝系統(Robotic Installation System for Elevators,簡稱R.I.S.E.)。機械人可以沿著導軌移動,一邊探測牆面一邊在相對應位置進行鑽孔工序及安裝固定螺栓。在電梯安裝過程中運用機械人可以大大提升生產力及減少施工時間,減低工人在電梯槽工作的風險及機會,效益最少可增加三成。

協興建築有限公司高級工程項目經理羅浩鈞先生指出管理層需要預視工程中比較高風險的項目,並透過現有科技盡量取代有關項目,避免工友於施工時暴露在潛在風險當中,令工友平安工作,成品亦更加準確。

太古坊二座工地採用了機電裝備合成法(MiMEP),透過在地面預先組裝驅動電動機(drive motor)、橫樑及樓板,並吊運至天面再與主樓進行接合安裝,可以在升降機房完成裝潢前預先安裝,節省溝通及搬運電動機的時間。大樓辦公室位置約有70%的機電裝備都運用了機電裝備合成法,減少了現場安裝及工地垃圾,同時提升品質控制,為未來類似項目提供前瞻性的參考價值。

另外,為了保障前線工友安全,承建商團隊應用創新科技,安排工友使用附設頭燈以及溫度心跳傳感器的智能安全帽,並配合建築信息模擬技術(BIM)多角度遙距監察工友的身體狀況及實時位置。在異常情況下系統能即時透過物聯網(IoT)通知有關人員,一來加強工地人員溝通及應變能力,亦可保障工地人員安全。

太古集團項目總經理黃若蘭女士指不論發展商、承建商或服務供應商,各業界持份者都應齊心合作提升效率及工地安全。透過加強溝通,在工程開始前預先計劃整個施工流程,並與承建商及顧問探索運用創新科技的可能性。是次工程項目可以體驗到工程利用建築信息模擬技術(BIM)的重要性,為整個工程供應鏈由設計施工至營運提升效率等好處,加強不同角色之間的溝通及協作能力,簡化施工流程。在設計及建造多花時間心思,好處在未來幾十年的營運亦能顯現出來。

承建商團隊在今次項目亦與多間本地初創公司合作,於電梯槽利用三維掃瞄(3D scanning)技術,在施工期間檢測電梯槽的施工質素,及早發現潛在問題。另外,工程人員可以好似飛機師一樣遙控外牆清潔機械人進行外牆試水工作,免卻工友於大廈外牆使用吊船的風險。

承建商亦採用了香港理工大學最新研發的自我清潔及殺菌塗層(self-cleaning and anti-virus coating),技術運用三維掃瞄為塗層使用的地方訂制特定尺寸,並於兩天內列印及直接把塗層套用在經常有共同接觸的位置如飲水機、入閘系統等地方,為工地抗疫提供一個新方法。

有賴技術供應商背後研發團隊的努力,建造技術不斷創新,透過業界大膽應用和挑戰,證明創新科技對建造安全及生產力的可塑性。

科技使人進步,議會成員陳劍光先生表示只要業界大力支持推動新科技,工友的安全必定得到更好的保障。議會為了推廣及鼓勵創新科技應用,於2018年成立了建造業創新及科技基金(CITF),旨在能夠促進生產力、提高建造質素、改善工地安全及提升環保效益,申請者可以就6個不同範疇申請資助,以用作建築科技技術應用或技術人材培訓,截至今年4月底,基金已經批出多於6億的資助予2,400多個申請個案。

無論是工地安全或是建築科技應用,大家其實只要願意踏出第一步,無限可能伴隨而至,建造業將會一起迎接更光輝的未來。

九龍區交通問題困擾港人多年,港府遂於2017年展開「中九龍幹線」工程,新道路橫跨九龍東西,連接西九龍油麻地至東九龍的啟德發展區,落成後將大大紓緩擠塞問題。工程規模大,牽涉地域廣,但團隊迎難而上,引入多項創新建造技術輔助,建造業議會主席何安誠工程師、執行總監鄭定寕工程師及議會成員張志剛工程師五月底造訪中九龍幹線社區聯絡中心,深入何文田豎井參觀中段隧道工地,親身了解團隊如何活用創意,利用新技術克服困難,從而提升效率、有利可持續性並改善工業安全。

「中九龍幹線」全長4.7公里,以天橋、隧道及公路組成,途經九龍各個人煙稠密的旺區鬧市,牽涉拆卸樓宇及臨時填海等工程,正如團隊形容,工程「上天、出海、入地」,需拆分為八份工程合約推展。工程複雜多變且難度高,必要利用新技術協助,路政署主要工程管理處處長陸偉雄工程師指團隊不拘於舊制,勇於嘗試新事物,「就如摸着石頭過河,我會鼓勵同事即使未曾應用某創新技術也應小規模嘗試,假如可行便可全面應用。」中段隧道工程承建商布依格土木工程代表、香港寶嘉董事總經理鍾偉賢工程師亦指「創新科技配合數據整合分析將是建造業的大趨勢。」

「建造業2.0」提倡 「創新」、「專業化」及「年青化」,其中創新尤其重要。工程施工以外,管理亦為關鍵,中九龍幹線工程團隊積極推動工地管理數碼化,以數碼綜合管理平台(integrated Digital Works Supervision System)及智慧工地管理平台(Smart Site Management Hub)把六項現行工程合而為一管理,一站式分析工程數據,實時監測工地情況,從而提升效率、質素及安全水平。此項工程的智慧工地管理平台主要從四大範疇監管,包括沉降監測系統、智能閉路電視、工人管理系統及其他物聯網管理。展望未來,團隊計劃推出工程進度監測系統,讓管理人員掌握工程最新資訊。

「中九龍幹線」其中有3.9公里為隧道,地底空間密閉,又有潛在崩塌風險,施工難度大,加上幹線途經七條港鐵線及七個斷層帶,工程更形複雜,團隊須以新科技克服不同挑戰,改善施工效率,保障工人安全。團隊先於設計階段巧用建築資訊模擬(BIM),仔細規劃,透過數碼科技以立體模型模擬及展示整個施工程序,全面分析工程,以便參與者掌握全局,準確判斷,施工更得心應手。

相片由路政署提供

相片由路政署提供

過去隧道工程時常牽涉人手工作,前線工人發生意外風險大,而且易有勞損。有見及此,是次工程多以機械解決問題,例如應對斷層帶地質鬆軟難題時,團隊須於隧道挖掘面位置安裝臨時支撐,傳統工人要於高空人手接駁臨時支撐管;中九龍幹線-中段隧道工程承建商布依格(土木工程)則採用「隧道臨時支撐自動安裝系統」(Automatic Canopy Installation System),開創香港工程先例。此系統由懸臂和裝置設備等部件組成,以機械自動接駁支撐管,簡化人手工序,既能減少工人於高空工作的時間,又能提升效率,一舉兩得。

傳統隧道襯砌工程同樣要求大量人手工作,如推模後微調、澆築混凝土前亦要求工人長時間於高空釘板,成本高之餘又徒添風險。布依格(土木工程)負責人表示為避免意外,工程引入全機械化系統,以液壓輔助推動,無論推模、收模、拍模皆可用液壓處理,提升襯砌工程質素並減低對技術工人的需求。團隊亦透露正研發混凝土壓力感應器,實時監察澆築混凝土對模板所施加的壓力,確保施工安全及工程質素。

工地處處重型機械,人多車多,倒車意外風險不容忽視。團隊另展示於隧道大規模應用的「人工智能雙鏡頭」設備,鏡頭安裝於重型車輛後方能模擬人眼立體效果,以智能系統分辨人與物,及計算車輛與物體的距離。車後如有行人,控制屏幕會發出警報提醒,保障隧道工程人員安全。何安誠主席讚揚設計有助提升工地安全,認為人工智能進步飛快,社會必要繼續培養相關人才以利發展。

中九龍幹線為本港劃時代工程,於公眾角度,其意義在於改善交通,提升生活質素;於建造業界而言,工程團隊勇於引用多款嶄新技術,設計兼顧安全、生產力及可持續性,展示「STEM」如何落地應用,承先啟後,將有利吸引人才投身業界,迎接建造業黃金十年。

本港建造工程量持續高企,未來十年將有多項基建相繼展開,然而業界不能安於現狀,尤其建造業面對新血不足及工地安全問題等挑戰,業界上下必要積極謀求變革。6月初建造業議會主席何安誠工程師、執行總監鄭定寕工程師、議會成員盧李愛蓮女士及何國鈞測量師參觀位於將軍澳創新園的「先進製造業中心(AMC)」。AMC建造工程設計及建築揉合「工業化4.0」及「建造業2.0」的理念,採用「可供製造及裝配的設計(DfMA)」、「建築資訊模型(BIM)」及「機電裝備合成法(MiMEP)」。各種新技術提升工程效益,節能環保,有助改善工作環境及工地安全水平,成功向同業展示如何以創新科技應對人手短缺及安全問題等挑戰。

近年港府推動「再工業化」,結合製造業經驗及創新科技力量,促進本地工業發展。由金門建築承建的將軍澳創新園先進製造業中心(AMC)於今年4月啟用,中心樓高8層,設有多層高規格工業生產樓層、共享物流中心及地庫停車場,總樓面面積達110萬呎平方。此生產基地專為先進建造業而設,屬亞洲首個跨行業、融合自動化及智慧物流方案的先進生產設施,可一站式支援大、 中、小型先進製造企業,目標促進高端製造,協助創新製造業加快本地研發及生產過程。

AMC以實踐「工業化4.0」為願景,建築階段以「建造業2.0」理念為本,展現創新、專業化和年青化的特色。場外建造為全球建造行業大趨勢,AMC工程團隊積極採用DfMA,其中有75%的鋼結構及機電組件為廠房預製,連接AMC及毗鄰數據技術中心的行人天橋正以此方式建成。有別傳統就地建築的方法,全長40米的天橋分三組部件於場外預製,最重一件組件達67噸重,由於AMC工地鄰近碼頭,工程團隊從水路運送橋身部件,只花兩晚即把天橋安裝妥當,大大提升工程效率,亦減少對周邊環境影響。

上蓋建築工程方面,團隊以雙T型預製樓板(Precast Double Tee)取代無樑樓板(Flat Slab)結構,省卻大量須在現場安裝的模板和支架,工人亦不用長時間於高空工作,而件於工廠預製而成,故能善用資源,減少因場內製造而起的浪費。總計整項AMC工程,與傳統建造方法相比,團隊運用DfMA節省約460噸二氧化碳排放,相等於超過470程由香港飛到美國的航班碳排,有利可持續發展。

機電裝備方面,AMC工程用上超過5000件組件,包括風喉、水喉等。組件眾多,AMC工程團隊除委托於內地的自置廠房生產,亦於將軍澳創新園另一幅面積達2800平方米的用地建立流動工場,主責生產泵具組件,AMC頂樓抽煙風扇機房的組件亦於此流動工場以MiMEP裝嵌,由於工場環境比工地現場少限制,有助提升建造速度和安全表現。MiMEP施工方法有利於減少工地勞動力需求,AMC工程團隊更進一步,利用創新科技輔助安裝工序,如因應場地特色設計出同步升降平台安裝風喉,並已為此設計申請專利;此外,部分管道組件重達4噸,團隊又設計出運送系統,減少高空工作和人力抬舉的工序。

創新建築方法的成功背後,使用BIM的成效不能忽視。AMC工程團隊廣泛應用數碼科技,如以BIM模擬整個雙T型樓板預製件的組裝,模擬流程可預先評估高風險位置,確保運輸及安裝流程安全順暢。團隊亦以人工智能演算法計算及分析同步使用四,組天枰的最佳方案,避免浪費吊運時間。此外團隊設計多款應用程式輔助,提升效率,例如以擴增實境(AR)程式展示BIM模型,方便前線團隊預視未來安裝細節;團隊亦研發「綜合數碼建造方案」(IDPD),以此為平台整合建築數據,透過儀表板顯示工程進度、工人出勤等資訊,構建物聯網雛形,掌握工程相關最新資訊,一目了然。

本港建造業技術工人短缺及人口老化屬業界當前一大難題,AMC工程正展示以科技化危為機,以機電工人數據為例,AMC工人平均年齡為43歲,低於全港機電工人50.1歲的平均年齡。AMC整支團隊又有近兩成員工為女性,打破傳統建造業以男性為大多數的慣例。正如承建商金門建築樓宇建築董事黎國鴻先生解釋,團隊使用預製組件取代傳統釘板等高技術工序,降低工人技術門檻,亦提升安全水平;流動工廠亦有助改善工人工作環境;加上團隊廣泛利用數碼化等先進技術,種種方法皆有利吸引年輕新一代入行,承接建造業的火炬,引領業界繼續前行。

經驗告訴我們無論工程規模大小,採用創新科技都可以增加生產力、提高安全水平、加快施工時間與效率。建造業議會主席何安誠工程師聯同議會成員盧李愛蓮女士早前參觀香港理工大學和香港生產力促進局(生產力局),了解生產力局與建造業界合作研發的新科技以及香港理工大學與本地材料供應商如何合力將科研成果應用在工程項目,看來建造業「工業化」又可向前邁進一大步!

「工業4.0」的先進技術有助提升建造業施工質素,建造業議會作為行業先驅,一直致力推動業界採用創新科技,以增加生產力及提升工地安全。最近就有工地與生產力局合作,研究及採用基於物聯網(IoT)技術的「智」優環境監測系統,在不同地方安裝感應器,收集現場數據如溫度、濕度、PM2.5濃度等。如數據顯示空氣質素惡化,系統可以控制工地內的風扇噴水,從而減少塵埃在空氣中飄揚,保護工人健康;相關監測數據亦同時呈現在戶外顯示屏,讓前線工人看到實時情況。假如工地管理人員發現環境有變或轉差,可先讓工友休息或移到另一個位置工作。何安誠工程師指將有更多類似技術在議會的建造業展覽中心(iHUB)展出,讓業界認識更多先進科技,希望透過分享技術讓更多人得益,亦可鼓勵業界不斷改良技術,跳出框框,發展更多意想不到的用途。

議會的科研部門一直無間斷在多方位提升生產力,其中一方面就是與不同機構開展研究項目,例如與生產力局合作研發新款「自動開關混凝土斗」。一般混凝土斗需要非常大的力量才可控制,工友容易拉傷;新的「自動開關混凝土斗」可讓工友透過遙控開關及控制輸送混凝土的份量,減少受傷機會,提升安全水平。議會與生產力局亦有就混凝土斗容量作研究,並建議將市面普遍使用的2米混凝土斗增大至2.5米,提高單次混凝土運送量,減省運輸成本之餘亦可縮短建造時間及節省能源。

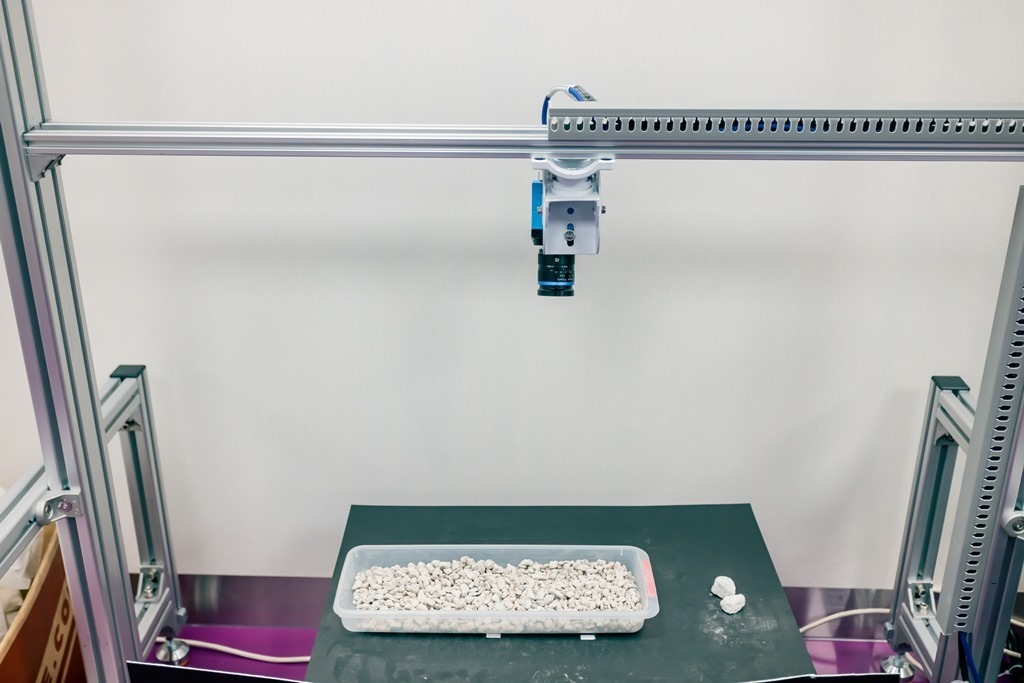

以往工程項目中會以傳統的篩量度碎石大小,需要人手花長時間處理。最新一部高速成像的閉路電視,可以高速3D攝取影像拍攝碎石,並用配備的人工智能(AI)技術計算碎石的長闊高及深度,立即分辨碎石的大小,讓前線工程同事就可以作為參考,節省時間亦可讓同事專注其他工作,提升效率。

近年越來越多工程採用無人機進行航拍測量,最近此技術又再向前邁進一步。生產力局分享指T2主幹路工程項目正應用全球首個採用無人機搭載人工智能(AI)處理技術的隧道檢測系統,協助工程團隊檢測混凝土位置有否裂縫、剝落、滲漏等狀況出現,人工智能更有助航拍機自動避開飛行時遇到的障礙物。採用航拍機可以減少前線工友的高空工作機會,大大減低意外風險。議會期待將來與生產力局有更多合作項目,例如透過配備人工智能的航拍機,在工地進行基本巡查,同時匯報工友正進行的工序,再將有關數據加入建築信息模擬模型(BIM Model),再配合BIM Harmonisation Guideline與2D及3D的程式,工程人員及管理層就可以清晰知道工程進度,並制定相關標準。項目完成後能夠分享予整個建造業使用,全面提升工程效率及安全水平。

科研是建造「工業化」的催化劑。「工業化」講求技術密集、自動化,並向高智能方向發展。建造業議會一直竭力推動裝配式設計(DfMA)及機電裝備合成法(MiMEP);鼓勵將部分建造工序轉到工廠進行。我們希望不論規模也需要做到高質量生產,例如:主要從事進口鋼鐵設計、加工和焊接的和利集團在粉嶺坪輋設立了「機械自動化生產線」,引進多功能機械臂,進行焊接預製件,取代傳統在地盤進行焊接工序,以「工業化」提升安全、解決人手不足、甚至土地緊絀的問題。

和利集團與香港理工大學一同研發出以MiMEP設計框架結構安裝電機、泵房、水喉、冷氣等。研究團隊指設計重心是將框架組件化,將200個不同大小及長度的部件整合成數款基本組件。過程中,大學科研團隊不斷收集數據及重覆測試,確保框架有足夠的承載力,迎合不同工程的需要,協助他們增加效率及生產力。團隊為了擴闊研究的可用性,更考慮到將來的維修狀況,特意設計較寬闊的框架,留下更多空間讓將來的維修人員工作。目前太古坊、長江集團中心II 期、香港國際機場等八個項目已採用此框架結構設計,希望未來會有更多工程項目使用。

議會肯定組裝合成建築法(MiC)、機電裝備合成法(MiMEP), 裝配式設計(DfMA)將是未來建造業的重要發展方向,議會的iHUB已經有不少展示項目。建造業議會將繼續持續推動技術發展,帶領建造業界達至工業化,以MiC、MiMEP、DfMA為未來建築創造無限可能,推動香港成為智慧城市。

建造業議會(議會)近年大力推動「組裝合成」建築法(MiC),議會樂見自2021年開始,多幢MiC樓宇相繼落成。從起步到現在,短短數年MiC在香港的發展一再取得突破——除了房屋局表示將積極引進MiC以加快建屋,作為「房屋實驗室」的香港房屋協會(房協),亦試行以MiC興建不同模式的單位,務求在建造模式上再邁進一大步!

房協目前共有七個MiC項目,合共利用超過8,200個模組,當中除了預製混凝土組件、還有連鋼結構組件、預製廚房及浴室組件。建造業議會主席何安誠工程師與執行總監鄭定寕工程師,早前參觀房協洪水橋IA期專用安置屋邨的模擬單位。洪水橋項目正是採用MiC,為資助出售房屋開創先河。

洪水橋IA期項目總建築樓面面積約21,815平方米,當中有25層利用MiC興建,每層12個單位,建成後可提供300個面積約367至621平方呎的一房至三房單位。項目主要模組有1,225個,每層有49個,另設1層地庫及2層平台。此項目的興建過程其中一個嶄新的技術,是有別於其他已竣工的MiC項目——單位露台在工廠已完成裝嵌及防水測試。每個「盒仔」(模組)更內置絲栓,減少後期再穿洞以避免增加漏水的風險。萬事起頭難,房協團隊形容模組設計甚為複雜,研究初期就像「摸着石頭過河」,在工廠生產模組的亦相當繁複,慶幸最終成功克服困難,讓居民日後能寫意地在露台欣賞景色,議會主席何安誠工程師亦大讚此設計為其他私人項目作良好示範。

MiC憑藉標準化的生產模式以符合長遠的成本效益,並有效提高工程效率與質素。而整個洪水橋項目只用了13款模組,有此成功先例,相信剩下未來幾期的項目,甚至其他私人項目單位都會紛紛跟隨。團隊早在工程前期預早設計與配合,令所有安裝方法均與私人樓宇做法看齊,例如牆身厚度、水喉和電線亦置於牆身內,而廚櫃、潔具與飾面等設備,都在廠內預先完成八至九成,有助控制質量,同時減低工地廢料及碳排量,貼合綠色建築新潮流。

議會經常強調,所有工程都需要以安全為首要考量。總承建商有利建築有限公司(有利)就利用多項創新科技,確保興建洪水橋項目的工作安全。團隊使用了Ultra Wide Band技術,於吊運模組時感應到距離6米內有工友在場,感應器便會立即發出警號,提醒工友離開危險區域及注意安全。另外團隊亦利用5G機械人MobiScanning進入單位間隔掃描,對比製成品與設計的呎數等資料是否一致,亦有助確保質素。採用此技術有別於以往工程需要3名人員到工地做鐳射掃瞄,現在只需一個工程人員將機械人帶到工地,其他人可於辦公室透過5G技術控制,大大減低風險,機械人也可以深入樓宇內的狹窄位置,遇到障礙物亦會自動停止,避免碰撞。

議會一直提倡施工方案結合「建造業2.0」及「工業4.0」的概念,推動業界達致數碼化、創新及可持續發展。一共五期的洪水橋安置屋邨項目,由工廠生產、物流運送和安裝都已數碼化,並運用物聯網(IoT)將真實環境融入建築信息模擬技術(BIM)中,即使是複雜地形的工地,也可以預測工程對環境的影響,同時監察每幢建築的色調是否配合、建成後整體效果如何等。在洪水橋IA項目的興建過程中,團隊在設計過程採用3D分析技術,同時以4D設計預視建築效益,立體追蹤整個「建築生命周期」,再透過儀表板的數碼介面及區塊鏈(Blockchain),24小時實時更新建築流程,全程實時監察。

房協目前正在籌建25個項目,其中14個項目已開展工程,全部以2028年或之前完成為目標,總共將交付12,000個單位。透過應用新建築科技,大大縮短洪水橋IA期專用安置屋邨的施工時間,工程比採用傳統建築方法快四個月,並期望於24個月內竣工,2024年完成交付。

議會作為業界領頭羊,一直鼓勵業界採用MiC、BIM、裝配式設計(DfMA)等科技及設計,從而提高建築效率及質素,亦提供培訓、舉辦展覽等推動建築科技的應用,例如議會最近推出的MiC大師班課程,讓具備一定經驗的建築人員進一步裝備自己迎來「建造業2.0」新世代。政府一直期望加快興建公營房屋,未來交付的單位數目每年數以萬計,只要善用科技,加上業界共同努力,定必一同做到提速、提效、提量。

成語「點鐵成金」比喻人善於運用文字,能演化出新的意境,其實在香港建造業紮鐵都可以成金——首先從事紮鐵(即鋼筋屈紮)收入相對其他工種理想,只要肯努力不難賺到第一桶金;二來未來10年都是建造業的黃金時間,現在入行實屬良機。上星期建造業議會主席何安誠工程師、聯同香港建築紮鐵商會榮譽會長陳落齊先生及曾燈發先生、會長黃少明先生,以及逾60位商會會員出席了由香港建築紮鐵商會贊助的建造文憑課程(鋼筋屈紮)首屆畢業分享會,祝賀今屆鋼筋屈紮畢業同學。報讀課程之準學生及家長、相關導師及課程主任也出席了分享會,與他們分享畢業的喜悅。

主席何安誠在致辭時表示,政府將持續投資基建,每年都有大型基建項目和新的規劃推出,預計未來10年建造業整體工程量將增至每年港幣3,000億元水平,「知識型」技術人才的需求只會有增無減。議會很高興課程獲得香港建築紮鐵商會的贊助,讓所有入讀同學享有每月津貼連贊助合共可達港幣$7,200,同學完成課程後畢業,月薪可高達港幣$30,000,今次紮鐵商會做了一個極好的示範,讓其他行業的商會具參考指標,吸引更多新血入行。

建造業議會(議會)及香港建造學院(學院)多年來一直致力為建造業培訓專業人才和不斷改革課程,加入各種建造業創新科技應用知識,包括:建築信息模擬 (BIM)、物聯網 (loT),以及電腦屈鐵機的理論知識等內容,除了增加同學的學習興趣外,亦培養學生的科技素養,相關知識在將來興建智慧城市時便大派用場。今次這個課程除了取得資歷架構認證,亦提供「一條龍」進修階梯路徑,今屆畢業生除可繼續修讀學院的專業文憑課程,他們亦有機會升讀大學學位課程,為未來成為工程管理人員、專項監工打好基礎。香港建築紮鐵商會榮譽會長陳落齊先生亦勉勵全體畢業同學,「現今的鋼筋屈紮行業是一門專業行業,有知識和理論基礎。冀望不久將來大家成為首批擁有大學學士學位的鋼筋屈紮工匠,對行業有所貢獻。」

成功在於努力嘗試,何主席跟同學們分享親身學習經歷,鼓勵同學們要勇於創新。他說自己中學畢業後選讀理工學院(現時香港理工大學),其後加入一所工程公司擔任練習生,他不斷自我學習,向專業師傅了解如何紮出多個方陣,不怕辛苦的精神慢慢獲得上司的賞識,短時間內榮升為工地經理;主席亦細說當年參與興建隆亨邨工程時,第一次嘗試採用行軌天秤技術便成功,指同學們只要敢於發問,將來定能前程錦繡。

香港建築紮鐵商會榮譽會長陳落齊先生指同學們都是幸運的一群,畢業後即可獲得在商會旗下公司工作的機會。他對各位畢業學員寄予厚望,指在建造行業打併,只要堅持努力,前途定必無可限量。鋼筋屈紮行業相比其他行業需要更多專門知識,鋼筋屈紮工匠需要分拆工程師的圖則,像砌積木般,將圖則一步一步實現出來。鋼筋屈紮行業發展機會處處,作為知識型管理人才,同學們一定要熟習基礎紮鐵技巧,「勤力謙卑、不怕辛苦、不怕蝕底」乃是成功的不二法門。

分享會上亦邀請工藝導師曾俊華先生和兩位應屆畢業生唐浩維同學和梁偉雄同學分享教與學的點滴。唐同學中學畢業後希望學習一技之長,所以得知學院提供的課程不但免學費更有津貼就決定報讀;而梁同學希望趁年輕進修學一門手藝,指自己不怕辛苦,見到紮鐵行業薪金吸引便入讀。他們齊聲說,最深刻是學到建造業的最新科技如BIM,為他們在職場及升學作好準備。工藝導師曾俊華先生分享自己在教學過程中與學員一同成長,他表示同學除了學習鋼筋屈紮的技術外,亦擁有全人發展訓練如義工服務及運動訓練,幫助同學們認識自我、分析解難及發揮潛能,他最後寄語同學要有「堅持和忍耐」的精神。 議會期望本屆鋼筋屈紮文憑的畢業生要努力表現自己及持續進修,在工餘時間繼續回學院,傳授自身的經驗予更多年輕建築人,致力推動建造行業的發展,帶領師弟師妹更認識紮鐵這門專業技術,讓工藝傳承下去。

建築工程與醫療服務看似各不相干,但其實兩者都是以人為本的行業,而且堅 守同一個承諾——生命第一。建造業議會主席何安誠工程師和建造業議會成員 陳沐文建築師早前聯同建築署署長謝昌和建築師前往瑪麗醫院第一期重建計劃 的工地視察,了解項目團隊如何利用創新科技提升生產力、縮短工期及提升前 線工員福利,工地的安全訓練亦活用新技術,加強訓練效果。

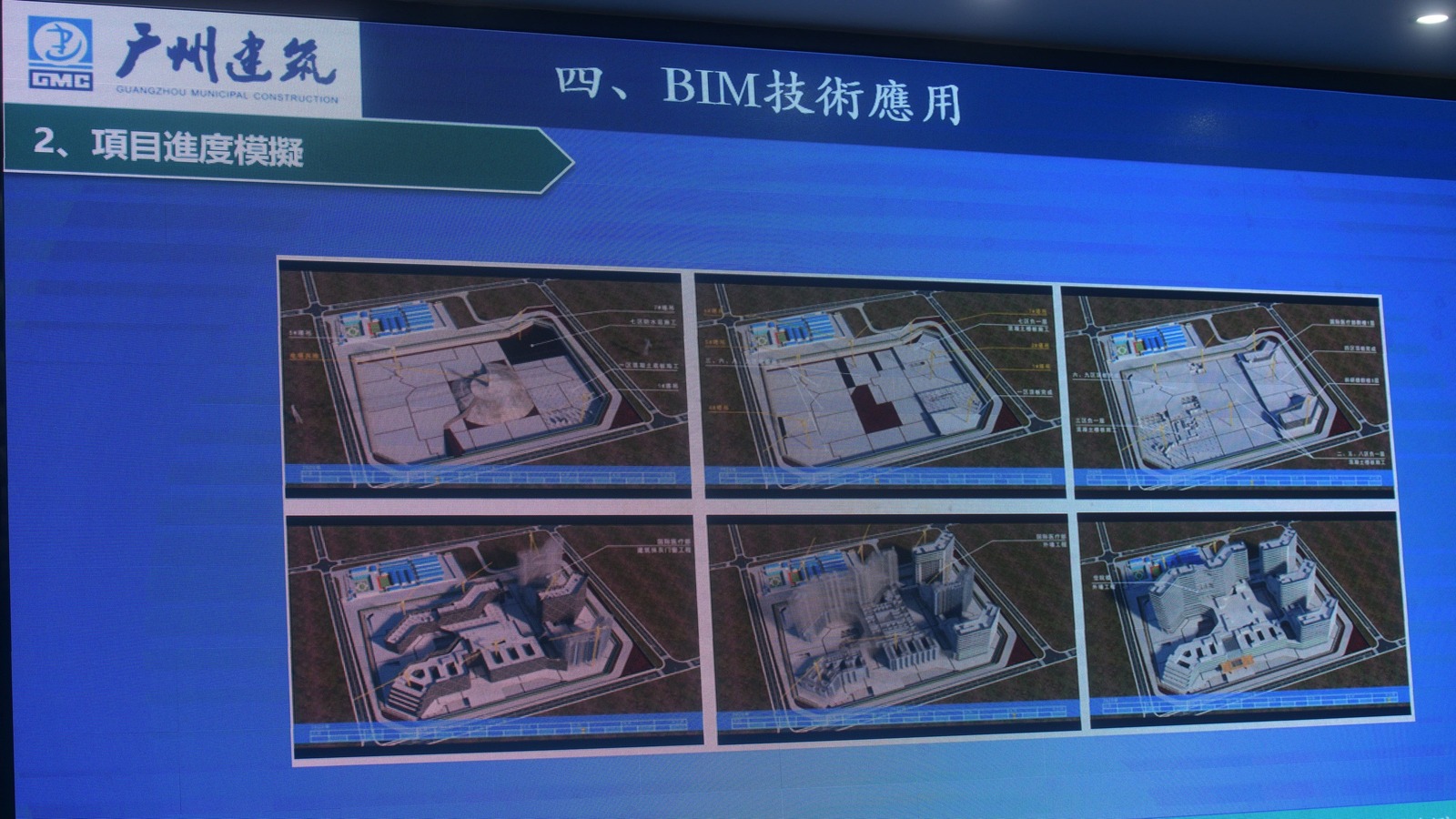

由 2018 年起所有造價 3,000 萬以上的主要基本工程項目,都必須採用建築信息 模擬(BIM)設計和建造。瑪麗醫院重建工程第一期正是 2018 年動工,就率先 採用 BIM。工程團隊可以在 BIM 模型內準確預算工程細節、位置,協助團隊精 準處理建造過程中的各樣安排。

除了 BIM 之外,瑪麗醫院第一期重建計劃工程亦採納多項創新科技,成為智慧 工地。工程團隊指使用「綜合數碼共用平台(Common Data Environment,簡稱 CDE)」是工程最重要的一環。CDE 平台將所有數據集中處理,而瑪麗醫院的 CDE 平台就由「關愛及控制中心(Care & Control Centre)」控制,中心的監察系 統讓工程各區域的情況及資訊都一覽無遺,例如螢幕會實時監察天秤的吊運情 況,如有員工進入危險區域系統亦會發出即時警號。工程人員如發現任何突發 情況都可以立即跟進及更正。在「關愛及控制中心」內的同事可以透過對系統 一眼關七,對工地內實時狀況暸如指掌。

瑪麗醫院第一期重建計劃地盤位於服務中的瑪麗醫院旁,所以要顧及醫院的服 務不受影響,每個工序都要評估對環境的影響。我們經常強調建築安全人人有 責,而承建商同事都要透過監察系統計劃明天的工作,並指出當中的潛在風 險,採取預防措施可避免意外等。管理人員可以在監察系統內看到當天工地內 的所有工序,對照相關的工作人員的工作安排,更可以預視工匠們的施工風 險。而完成工序後,前線員工會到相關位置巡查及拍照,確保安全後才可以展 開下一個工序。工作人員就可按步就班清晰地完成工作。

港島區山坡路面狹窄,項目需要拆卸臨床病理大樓、香港大學病理學樓和醫生 宿舍共三幢大樓,然後興建一座新大樓及開闢新出入口,而且工地位置有機會 發現日軍佔領時期埋下的炸彈,所以工程每個步驟都要小心處理,複雜度絕不 能忽視。

工程中涉及平整土地,而項目亦要顧及醫院內非常敏感的手術機械臂,所以不 能以傳統方式以炸藥進行相關工序,所以工程團隊透過鋁粉高壓熱力進行「爆 破」,碎石效果相當傳統炸藥但可減少一半的震盪力,工程團隊同時配合噴霧減 塵,將工序對環境的影響減到最低。由於工地曾有地下水泛濫紀錄,所以工程 人員也安裝物聯網感應器(IoT sensor)時刻監測水位,提醒工作人員及時處理 瘀泥。

現代工地許多機械都以電力發動,所以每日工地都要為大量電池充電,但充電 工作也是工地中的一大潛在風險。項目團隊將所有充電工作集中放置在有耐火 能力的箱內,並設置冷氣及滅火設備,降低火警風險。而工地中的的電箱都安 裝上智能鎖,只有指定登記註冊電工才可以啟動電箱內的開關。

工地推行多種建築科技及安全措施,希望把安全信息傳送到前線,可以每天通 知工匠需要注意的地方,提升工作人員的警覺性。項目團隊利用 BIM 製成與工 地一樣 4D 動畫,將實際環境融入至 VR CAVE,訓練工匠應對各項潛在風險。貼 心的安全訓練讓訓練事半功倍。工地內還有不少細心的安排惠及前線工匠,例 安裝了一部除了提供基本冷熱水外,更可供應有汽礦泉水的飲水機,讓大家休 息時都可以 chill 一下。

疫情期間,「組裝合成」建築法協助香港極速完成興建多個隔離設施。瑪麗醫院 第一期重建計劃當然不乏「組裝合成」建築法元素,當中橫跨兩層的負壓隔離 病房就是採用「組裝合成」建築法建造。負壓隔離病房更連下層正壓的浴室是 預先在廠房製作,而其他位置如洗手間,甚至是一些核心區域及樓梯都是預先 製造,確保建築質素之餘亦可加快興建。

建築署署長謝昌和建築師指此項目展開時業界並未廣泛創新科技,但團隊無懼 挑戰,勇於嘗試,顯示領導層有勇有謀。項目曾獲多個安全獎項與嘉許,但他 寄語團隊再接再厲,以「零工傷」為目標。建造業議會主席何安誠工程師指此 工程項目採用多項創新科技,可提升安全,工程時間更有望縮短,團隊的努力 功不可沒,相信未來會有更多項目以此作參考,嘗試採用不同的創新科技。何 安誠工程師希望持續革新可協助香港提升競爭力及應對未來每年數千億大大少 少的工程量,讓建造業發揮更高水準。

東涌新市鎮擴展工程如火如荼,填海造地將創造過百公頃土地,建造業議會執行總監鄭定寕工程師七月初率領議會考察團到訪擴展區的填海工程工地,了解工程團隊如何應用嶄新科技,發展同時兼顧保育,並透過一系列數碼智慧管理方法提升工地生產力和安全水平。 東涌新市鎮擴展是繼2003年將軍澳及東涌新市鎮填海工程後,首個填海造地的新市鎮擴展計劃。

東涌新市鎮擴展計劃涵蓋現有東涌新市鎮東、西兩面,計劃完成後可提供約62,100個住宅單位及超過877,000平方米的商業樓面面積,容納約184,000新增人口,並創造40,000個就業機會。東涌新市鎮擴展的填海及前期工程於2017年12月底展開,現時進度理想並預計於2023年完工,屆時會開拓約130公頃土地,並會分階段提供土地作發展,其中首兩幅經填海而得的用地,已於2020年3月及10月交付房屋署作公營房屋發展,並於同年下半季至今陸續交付更多作房屋/商業及綜合發展等用途。

生態保育與發展能否並存的議題時有爭論,東涌填海工程團隊採用先進技術確保發展能兼顧環保。過往填海工程多採用浚挖方式,挖走海床上的淤泥容易污染海洋;因此是次工程團隊採用「深層水泥拌合法(Deep Cement Mixing,簡稱DCM)」,過程不涉及清除及運走海泥,並透過鑽杆以攪拌方式將工程船上的水泥注入海泥層,旋轉時混合水泥漿與鬆軟的海泥,以加固淤泥,形成一支支足以承托填料與海堤的堅硬水泥拌合柱。相對傳統浚挖方式,此方法可減少水中懸浮粒子的產生,減少影響附近水質及海洋生態,而且不需要以運輸船傾倒海泥,從而減少碳排放。

填海以外,工程團隊將於擴展區邊界設置全長約3.8公里的生態海岸線,包括紅樹林、岩石及直立式生態海岸線。一般人造海岸線是由垂直海牆或堆石式海堤組成,缺乏天然岩岸常見的生態環境,不利有機物和微生物生長; 生態海岸線設計則模仿自然潮間帶,形成潮汐生態系統,為海洋物種提供合適的生境和庇護空間,提升生物多樣性。議會考察團當日亦特意乘船,到小蠔灣試驗場了解生態設施狀況,工程團隊以此為基點改良生態海岸線的設計,更發現如粒花冠小月螺、銳齒招潮蟹、彈塗魚等超過20種生物於此棲息。

東涌填海工程規模浩大,參與工程人員人數超過800人,隨開拓土地面積增加,管理戰線不斷擴大,團隊不諱言如單靠人手管理將非常吃力,因此必要引用創新科技輔助。為提升管理效率,團隊成立創新中心(InnoTCE),推動智慧工地發展。中心內的管理平台採用「數碼分身」技術,以物聯網感應器及各樣監測裝備收集並整合有關工地進度、安全及環保等數據,並以3D、4D或BIM等形式實時於中心呈現,讓管理者一目了然地知曉全盤大局,從而及時作出準確決策,提升工程質素和安全表現。 東涌填海工程應用超過30項創新技術,以滿足不同持分者需要。工地鄰近民居,團隊需要減低工程對社區環境的影響,因此首次於工務工程項目引入運泥車實時追蹤和監察系統,運泥車上設有傾斜感應器和人工智能攝像機,透過記錄和追蹤運泥車的位置,防止非法傾倒建築廢料。如發現運泥車在非指定位置升起車斗,系統會即時通報監督人員。

活用數據為建造業未來發展關鍵,議會執行總監鄭定寕工程師讚揚東涌東填海工程團隊通力合作,利用數碼技術作監察平台,成為「高科技智慧管理工地」,鄭工程師指:「工程團隊採用智慧系統一併監察安全、質量、進度和環保等範疇,並以電子化平台監督實際環境和尋找可改進空間,議會樂見更多工地利用創新建築技術,將繼續向業界推廣數碼工地管理的技術,期望進一步提升全港工地的質素、進度和安全水平。」

建造業與物業管理業雖然看似出現在建築物的不同生命周期,但其實兩者工作環環相扣,亦有共同關心的議題和面對的挑戰,包括提升安全水平。較早前建造業議會(議會)與物業管理業監管局協作推出《處理棚架工作的操守守則》與《處理棚架工作的良好作業指南》刊憲。身兼立法會議員的物業管理業監管局主席謝偉銓先生早前亦到建造業議會旗下的香港建造業工藝測試中心參觀及了解懸空式竹棚架(俗稱飛棚)技術的最新發展。

建造業議會主席何安誠工程師稱讚物業管理業監管局製作的《處理棚架工作的操守守則》及《處理棚架工作的良好作業指南》時很高興局方採納了議會有關懸空式竹棚架的指引,貼近業界提供實務指引,相信有效阻止意外發生,建議包括:

五大新增建議得到物業管理界的支持,共同聯手提升搭建懸空式竹棚架工作的安全。物業管理業監管局主席謝偉銓先生亦感謝建造業議會提供意見,指出工程發生意外往往是由於前線人員忽視安全措施,他強調物業管理業非常關注同業安全,局方希望盡力讓所有人安全、有效地完成工作,同時提升業界人士的專業水平。

議會作為業界牽頭人,經常向業界推廣安全人人有責的訊息。建議大廈如需要搭建懸空式竹棚架進行安裝空調、換水喉等工序時,要做足以下九大重點:

過程中,物業管理處的職員亦可以提供專業意見支援,以保障各人安全。

會議中,雙方亦談及有關保險的問題,議會已將保險資料納入通報機制內,並透過職安局的星級計劃鼓勵工程承辦商做足安全措施並提供保費優惠,確保工匠於保障覆蓋範圍內。本港多個大型屋苑亦已執行這些新建議,議會的安全部門於早前視察中,了解到勞工處收到通報時都會去巡視有關棚架搭建過程是否安全,可見計劃漸見成效。

高空工作最重要的一個步驟是將安全帶繫穩於錨固裝置(俗稱:羊眼圈),做好安全措施隨時是救回一條性命的關鍵。現有樓宇可以在大維修時加裝相關裝置,議會主席何安誠工程師更建議新建樓宇可以更進一步,在設計時入則加上羊眼圈設計(例如:澆注錨固裝置等)。在設計階段加入永久羊眼圈設計可以讓工程人員預先把防水及結構計算好,為日後的進行維修保養工友提供錨固裝置,減低工作的風險,絕對能造福廣大業主及施工人士。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師亦就懸空式竹棚架方面,分享議會在工藝訓練、評核測試及監管三方面都已進行改革提升。議會旗下的香港建造業工藝測試中心(測試中心)就如業界的考試局,提供獨立、公平及可靠的工藝測試及技能評核服務,為建造業界制定技術標準。測試中心即將推出的「懸空式竹棚工技能評核」要求非常嚴格,考生除了要在指定時間內完成及拆卸懸空式竹搭建棚架及其他相關程序外,在安全評核亦非常重要,只要安全評核不合格,如期間有任何東西跌到地上,均不會獲通過該評核。除了實務試之外,考生亦要掌握相關的法例及行為守則、建造安全知識及職業道德等,並通過筆試評核才可以獲發證明書,成為真師傅!議會希望日後每位負責飛棚的工匠,都必需經過培訓及取得議會發出技能評核證明書,確保所有施工搭建懸空式竹棚架的工匠都有一定的專業技能才能,讓技術、建築質素及安全意識等各方面都有一定保證。

建造業及物業管理業除了在懸空式竹棚架協作之外,兩大界別的團隊日後將會繼續在其他高空工作議題合作。議會希望不論是那個界別的持份者都可以多行一步,做到「生命第一,對危險說不,人人有責,各司其職」,大家攜手減少施工風險,一同向「零意外」的目標進發。

香港地少人多,要在繁華鬧市興建安樂窩絕非易事。環保、安全與效率兼備的「組裝合成」建築法(MiC),因而成為發展宜居城市的熱門選擇。近年陸續有私人住宅項目採用MiC,「東京街及福榮街住宅發展項目」正是先驅。

MiC過去多用於工務工程,藉重複性高的工序提速、提量、提效。這個位於九龍西市中心的重建項目跳出框框,將成為本港首個由私人發展商採用混凝土MiC的私人住宅項目。發展商著重安全,連工人將來維修冷氣的需要亦照顧周到,同時融入光井等概念,改變業界對MiC的既有概念。建造業議會主席何安誠工程師及執行總監鄭定寕工程師,上周便與發展局代表及議會成員前往模擬單位視察工程團隊成果。

這個項目由華懋集團及市區重建局合作發展、金門建築承建,工程於去年首季展開,預計於2024年竣工。工地面積約1,070平方米,包括6層高的平台及22層高的住宅樓層,住宅樓層採用組裝合成建築法,每層劃分為九個一房至三房單位,並設有露台、玻璃幕牆及冷氣機平台,亦將是香港首幢配置露台的MiC私人住宅。團隊只需4天便可組裝一層單位,即總共只要88天,已足以完成組裝22層住宅單位,工程進度大大加快兩個月,亦減低對鄰近居民的嘈音滋擾。前期在工廠大量生產及裝嵌組件,亦有效減少建築廢料及確保質素。

團隊的創新意念同時MiC帶來突破,令項目宜居程度甚至更勝部分私人住宅,例如客廳其中一面牆屬非主力牆,可隨時改變間隔,增添室內設計靈活度。項目團隊在設計時亦融入光井概念,除了增強天然採光,更藉露台及室內對流窗,促進單位內新鮮空氣的流通。

「組裝合成」建築法的一大優勢,是在工廠生產組件時有效控制品質。團隊因應是次項目包含玻璃幕牆,組裝測試時在工廠預先為「盒仔」(模組)試水,真正生產及裝嵌後再次試水。當模組運送到工地,工人裝上層間牆(Spandrel),會再次封邊及進行試水,形成三重保障。

議會近年亦大力推動建築資訊模擬(BIM),利用嶄新科技協助項目管理、跨界別合作等工作。今次項目的工程人員在設計前期,便用上BIM 360研究模組的組件分配。模擬單位由不同組件合製而成,但議會主席何安誠仔細視察,亦稱連接位置完美無縫。

另一獲得讚賞的,是為安全而設計的冷氣平台。冷氣平台設於露台側,但從客廳望向戶外,景觀未有受阻。建築師吳卓文解構設計時,表示以工人安全為首要考慮,既思考若要維修外牆時,如何能夠配合吊船運作,亦希望遇上冷氣維修工程時,能夠讓工人安全維修,減少將來需要搭棚的機會,大大提升安全。

除了興建住宅單位,團隊銳意把可持續發展帶到社區。工地外圍騰出1.6米道路用作栽種四棵大樹,連同東京街公共道路,行人路可達5米闊。項目另一邊預留的戶外區域,則可用作社區劇場或街頭音樂表演的藝術場地,並設有樓梯連接綠色平台,為原本人煙稠密的深水埗社區提供喘息空間。

團隊獲得2021年「環保建築大獎」的Grand Award,建築師表示希望打破傳統觀念,引證MiC的可塑性和潛能,華懋行政總裁蔡宏興則期望藉此呈現MiC設計的活力及美學。議會一直積極推動組裝合成法,主席何安誠讚揚項目團隊從用戶角度出發,以創新科技及意念融入宜居建築。他亦認為無論是工務工程抑或私人項目,只要善用科技不斷求進,定能造福業界與市民。

香港建造業實踐建築工地智慧化及數碼化的進程正在起步,近年無論公營機構還是私人企業,皆積極嘗試引入新科技,務求探索更多可行方案。智慧工地 (Smart Site) 主要利用 5G 網絡、雲端運算、人工智能與物聯網等技術營運,使工地管理及施工更為一體化。如此整合非但有助減低管理成本,還可針對管理尚未到位之處加以改善,提升施工效率,使工作流程更為順暢有序。對於加強工地安全,亦有莫大幫助。

六月中,我參觀港鐵錦上路站上蓋發展項目第一期住宅工地,那裡的「智慧工地指揮中心」令我大開眼界,親身感受到多種新科技結合應用的威力。中建香港旗下的海宏技術為該智慧工地資訊科技系統平台的技術供應商,海宏的代表展示多套系統及設備,部份包括: 電子特定工序許可證系統、鷹眼、雙向廣播系統、智能鎖、無線射頻辨識 (RFID) 防撞系統等。

智慧工地系統由物聯網 (IoT) 支援,傳感器先收集環境數據,傳送至系統平台,再把大量零散數據轉化成清晰易懂的圖表,實時反映最新情況。管理人員不論身處指揮中心,又或者位於工地前線,還是千里之外的辦公室,都能利用網絡擷取資料,充份掌握現狀,運籌帷幄。雲端網絡上的工地管理平台,也會顯示地盤各區的立體模型,標示各區持有許可證工人的數目。管工及安全主任還可使用流動通訊裝置,即時查閱儲存於系統的許可證副本。

為使系統更臻完善,技術人員曾經就安全系統報告板的設計,徵詢安全部同事意見,針對工地安全隱患加強保障。

海宏亦與智能硬件公司合作研發電子智能鎖,限制人員進出比較高危的區域,減低工人誤闖限制區的可能性。電子智能鎖設有遠程上鎖及解鎖功能,工人如需進入限制區域,事前必須到安全部登記,方獲發電子進入證拍卡解鎖,容許在指定時段進入限制區。假如有人擅闖限制區,便會觸發警報系統。智慧工地系統的後台,也會同時記錄出入資料以供查閱。

工地現場多處張貼宣揚安全及關顧工友的海報,強調重視安全的價值觀 :「施工安全要做好 嚴格問責品質高」。設計文宣材料反覆提醒工友,潛移默化,把安全意識融入工作環境。這種低成本及簡單的溝通方法,在高科技雲集的智慧工地,仍然行之有效。

中建資訊科技的代表亦分享在其他項目操作 BIM 軟件 TEKLA 輔助鋼筋開料的經驗。TEKLA 具備鋼筋自動化配鐵模組,提供大量複雜的鋼筋模型,其模型優化功能降低建模難度。 TEKLA 內置的碰撞檢查功能,有助預見鋼筋碰撞處,避免施工時遇到阻滯,還可減少工料測量師重新量度鋼筋的次數,縮減預計成本的工作量及時間。在地盤運作方面,BIM 直接生成詳盡精準的電子檔傳送至工廠生產鋼筋,理順配鐵流程,串連 BIM 團隊、結構工程師、扎鐵師傅、開鐵工場四方的合作溝通。

扎鐵分判商寶興紥鐵代表亦有提及使用 AutoCAD 軟件製作拆鐵則優點。他解釋手繪圖纸難以準確的比例繪畫組合圖,而使用 AutoCAD 表達屈鐵角度,就能分毫不差。AutoCAD 的建模工具還備有曲面的的像真 3D 模型。各種比例的顏色圖表也能夠輕易輸出,便利與不同合作單位的專業人士溝通,加快施工速度。

智慧工地的平台集合多種功能和資訊,對於提高決策質素及控制風險,提升工業安全,節省成本及減碳等方面的優點,顯而易見。智慧化衍生新產品與新工作模式,從管理人員至前線工人,均需以新思維及新知識應對。

智慧工地採用的科技高可達數十種之多,要推動各種資訊科技在項目廣泛應用,業界宜多參考成功案例。智慧工地對於不少同業仍屬新概念,我期望更多項目未來選擇把工地智慧化,為不同崗位的從業員提供實踐場景,積累經驗,促進香港建造業數碼化升級轉型。

近年建造業加速轉型,每個技術工種都積極尋求更快更環保的新技術,包括以往一定在工地現場處理的剪鐵屈鐵程序,現時已能夠移師到工廠預製。在工廠預製除了令工作不受天氣影響,工序數碼化亦可以做到提速、提量、提效,同時加強工匠安全和可持續發展。建造業議會主席何安誠工程師較早前分別到訪高力集團及萬順昌建築鋼鐵工程有限公司,體驗廠房以電腦化程序預製鋼筋材料,另外再於天和工程有限公司了解新一代從業員如何以新技術拆則。議會期望可連同業界攜手引領鋼筋屈紮行業邁向「工業4.0」。

傳統建造業習慣由工地現場「開料」,兩間公司高力集團及萬順昌走在行業尖端,均是獲政府認可的場外鋼筋預製工場。高力集團由一間電焊鋼筋網廠,發展成為設施完備的鋼筋加工中心,及後更設立鋼筋材料儲存倉庫及鋼筋加工中心。高力鋼筋加工中心擁有全香港最先進兼產自荷蘭的全自動切割及屈鐵機,每天最多可以處理300噸40mm的鋼筋材料。

除了常見的鋼筋剪屈加工外,工廠不論是用作地基打樁用的預製鋼筋籠(Fabrication of reinforcement cages),還是鋼筋攪牙(螺紋加工,Threading of Rebars)和聯接鋼筋接合器(Coupling with Reinforcement Connectors)等都可以一一做到。興建樓宇經常需要用到俗稱「勾仔」的細小鋼筋聯接器,每層可用上近萬個「勾仔」,在工廠預製此配件就可以大大提升工作效率。而萬順昌由鋼鐵工廠起家,是首座獲政府認可的自動化螺紋鋼筋加工和裝配設施,為工務工程項目供應切割及屈製鋼筋。

目前全港有4間廠被列入土木工程拓展署的「認可鋼筋預製工場名冊」,每年生產力達30萬噸產能。過去數年經過工廠加工的年生產量,即透過大型機械切割和屈製鋼筋(Cut and Bend of Rebars),由2018年約4萬噸,增至2021年約12萬6千多噸,短短數年來需求升幅多達兩倍。議會預計未來十年,以香港建造業的總工程量每年將達 2,250 億港元至3,450 億港元計算,加上明日大嶼、北部都會區等大型規劃,連同大大小小的民生工程,業界對於加工鋼鐵的需求定必有增無減。

建造業議會致力推動「工業4.0」,鼓勵企業朝智能生產線方向轉型,場外鋼筋預製工場由入貨到出貨皆以自動化機器操作,並將資料數據化。鋼鐵原材料經碼頭及陸路運抵工廠後,會由獨立團隊監察選料、剪料及由政府獨立團隊抽樣測試。當得出結果及數據後,工廠團隊會即時將資料輸入電腦,得出原材料標籤,再根據開鐵表製作生產標籤,往後只要掃瞄標籤,鋼筋數量、直徑、生產長度、項目顧客資料等一目了然。

「生命第一」是議會一直提倡的信念,把建築工序搬到工廠,能夠減低工人受傷風險,例如利用機器剪鋼及屈鋼就可以避免意外發生。流程數碼化讓工廠接到項目訂單時才安排運送預製鋼筋到工地,亦能減省工地儲存位置,有助工地騰空工作位置,減低意外機會。議會主席何安誠工程師指「預製鋼筋」技術在減廢料和提升安全方面表現優秀。他認為香港擁有成熟的經濟體系,工地理應不需再配備傳統屈鐵機,而是改由工廠「開料」,以自動化工序保障安全。

環境保護亦是「工業4.0」的重要一環,自動鋼筋屈曲及裁剪(Cut & Bend)在環保上發揮一定的作用,傳統煉鋼模式涉及大量碳排放,透過自動化機械,集合不同項目訂單的鋼筋加工製品一同處理,便可盡用原材料及減少消耗。以平時常用的12米長鋼筋為例,工廠集中處理可節省鋼鐵廢料3%至10%。一個項目如用10,000噸鐵,便可以減少約1,000噸碳排放,為建造業的可持續發展出一分力。

鋼材加工完成後,產品標籤會加入製造資料,分類及包裝後才送往工地。萬順昌的工程人員從澳洲引入特製平台 ——「黃板」並加以改良,用作放置完成品,再利用吊機把這個特製平台搬到貨車,在GPS及閉路電視系統監察下送到工地。議會主席何安誠工程師讚揚黃板設計方便安全,亦可以確保過程萬無一失。

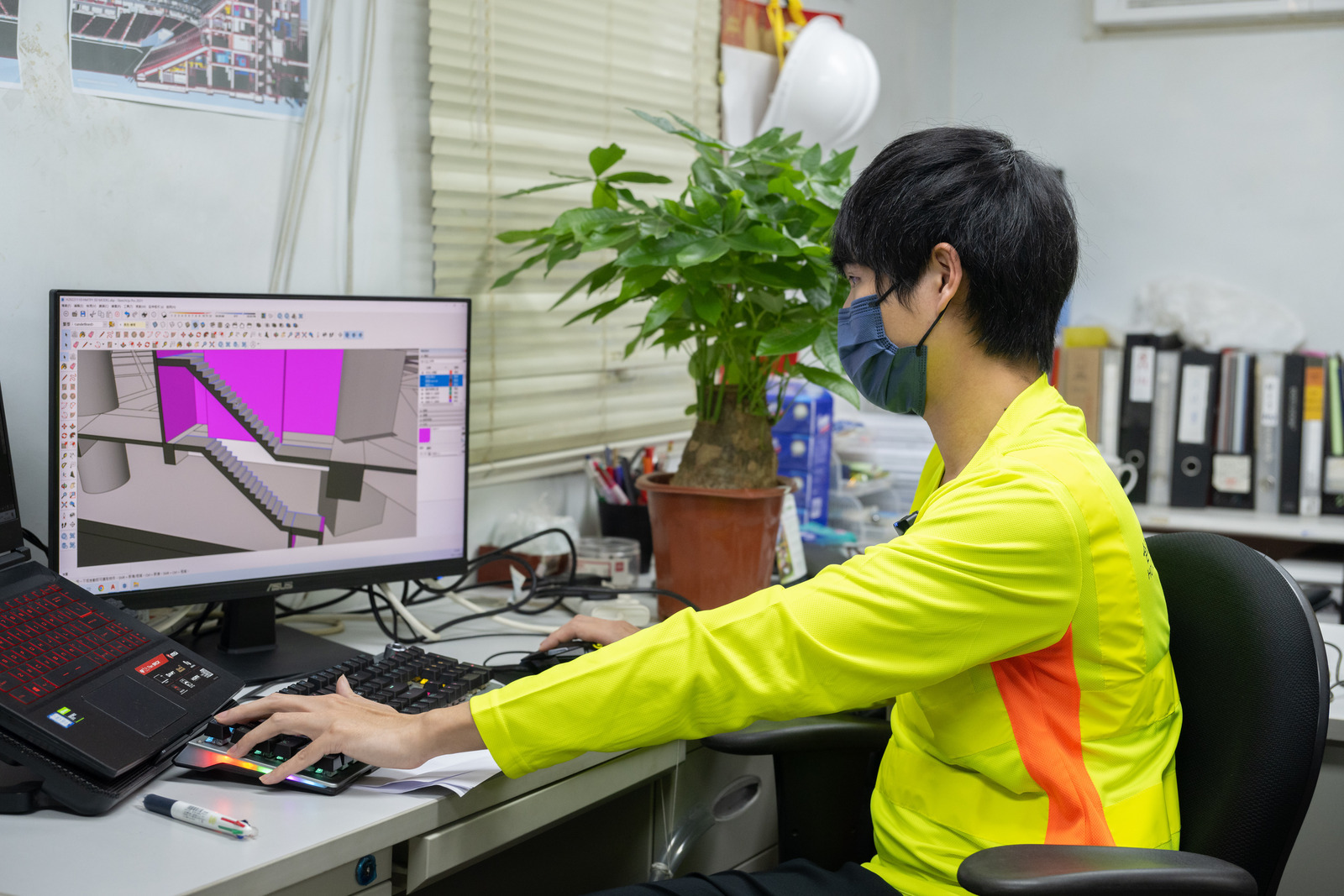

傳統流程中,紮鐵工匠依靠紙本圖紙,圖紙上的筆跡或手繪需要多重核對及確認,每每費時失事。新一代紮鐵工匠將工序數碼化,利用BIM檔案處理,每次修改都可節省1至2天,亦可減少人手錯誤,便利管理、加快前線進度。議會近年積極推行建築信息模擬(BIM),今年更推出「Standard Rebar Shape Codes for Offsite Prefabrication」,提供多種不同鋼筋預製形狀的代碼,配合採用BIM製作圖紙,為行業新里程跨進一步。

業界亦開始培訓人才使用不同軟件拆則,好像天和工程有限公司就有多位工程人員懂得以軟件AutoCAD拆則,他們取得建築圖後,把陣、柱及樓面等結構組件分類,經由Excel排序後系統化拆則,方便快捷,其中一位團隊年青成員指鋼枝結構看似簡單,但應用起來千變萬化,每個工地限制亦大有不同,因而不時會與富經驗的工地師傳交流和改善。

議會主席何安誠工程師樂見紮鐵工藝與時並進,工匠不斷自我增值及提升技術。他強調工廠工業化、數碼化是未來大趨勢,剪裁及屈紮鋼筋亦必須求新求變。,業界需為相關工匠提供用數碼化應用訓練以協助轉型。他又表示,很多國家都採用「Tekla」這類BIM軟件,香港亦應考慮引入,與國際接軌,進一步提升效率,達至工業4.0新世代。

走訪三個鋼筋屈紮相關團隊,何安誠工程師亦有感業內發展漸見成熟,鋼筋屈紮工人正積極學習應用BIM,期望公營及私人項目在合約加入提升BIM使用率的要求。他又表示:「未來香港將推出有大量發展工程,若能撥出更多土地予鋼筋屈紮行業發展,並提供運輸配套及場地,相信亦能裨益業界及香港未來發展。」

組裝合成建築法(MiC)及機電裝備合成法(MiMEP)近年發展迅速,其士(建築)有限公司敢為人先,除了以MiC技術興建長者屋住宅樓層及升降機,更以裝配式設計(DfMA)策劃10個工序,包括供電及控制線路櫃 (Pillar Box)、製冷系統、太陽能板等。為減少工地現場施工,其士在流浮山開設「二次組裝工場」,建造業議會(CIC)主席何安誠工程師早前到訪參觀「二次組裝工場」,了解團隊如何以裝配式設計提速、提量、提效、提質之餘,同時藉機電工程為安全及環保出力。

沙田乙明邨長者屋命名為「松悅樓」,是香港房屋協會首個MiC項目,其士(建築)是承建商亦是MiC組件生產商。大樓以兩層平台及八層住宅單位組成,令團隊引以為傲的其中一個元素,是結合MiC及MiMEP的升降機創新設計。「MiC升降機」主要分為機房及升降機井道,從機電設備生產圖、運輸以至組裝,均透過建築信息模擬(BIM)仔細規劃。

建造業議會今年8月首度推出MiC大師級課程,其士助理總經理(MEP及BIM)關耀偉是學員之一。他在松悅樓項目中學以致用,在項目的升降機實踐MiC。機房透過BIM設計,機房的鋼結構、牆身板、地台及天花板、機電所需的預留項目等等,已預先在國內工廠生產及測試,再將機房運送到香港的二次組裝場地安裝摩打、限速器,以及抽風扇、電力配套、消防裝置等機電設備,讓工人能夠在安全的平地工場裝嵌機房模組,最後在工地完成安裝閉路電視、冷氣散熱系統及接駁總電源等簡單工序,提升工地安全。

團隊以無棚安裝為目標,設計出可因應升降機槽位置而靈活移動的路軌碼,升降機井道模組在工廠完成生產後,會先送往二次組裝場地組裝配件及電器,做好防水保護後送往工地。工地特別設計臨時工作平台,並會為升降機井道做足防水、防塵及防沙石的安全保護,才以大型吊機裝嵌升降機模組,工人毋須搭棚,只需乘搭吊船,便可從井道展開接駁鋼纜及機廂等工序。

數據顯示,國內工廠生產部分佔整項升降機工程的40%,二次組裝場地可完成45%工序,若撇除機電測試,逾九成工序均在工地以外進行,更可減低高空工作等安全風險。團隊亦表示若使用傳統方法,整項長者屋工地現場施工約需時358天,但BIM加上MiC技術,大大節省61天,更有助減少工地廢料。

先固本,再創新,得到松悅樓及不同項目的啟發,團隊近年積極發展裝配式設計,目前已有十個創新項目正在構思或實踐中。除了MiC升降機安裝、MiMEP供電及控制線路櫃、MiMEP走廊天花機電板、MiMEP及MiC浴室模組、MiMEP及MiC住宅單位模組、可用於四部升降機的DfMA機房、MiMEP水泵組件,更有MiC升降機塔、MiMEP製冷系統及太陽能板模組,當中製冷系統、升降機塔及太陽能板模組更備受讚賞。

MiC升降機塔現時已應用於上水及將軍澳的行人天橋加裝工程,其鋼纜、摩打、機廂等部件在國內工廠生產,運送到工地固定後,會接駁預先裝嵌的機組及安裝玻璃及升降機門等部件,令現場施工時間由60天銳減至20天,減低封路、嘈音等對公眾的滋擾,亦能保障工人及市民安全。何安誠工程師讚揚團隊演活創新精神,他指:「項目完全是為安全及可持續發展而設計,不但做到提速、提量、提效,更減少工地步驟,將影響市民及造成污染的機會降至最低」。

團隊另一項推動環保的設計,當屬太陽能板模組。雖然此部分仍在磋商階段,但工程人員期望以工廠流水作業形式完成組件後,再吊運到行人天橋頂部裝嵌,可以有效推動環保電能至香港各區。

其士團隊在機電工程以外,同時積極與合作伙伴NAMI研究適合香港市場需要的MiC技術。松悅樓項目住宅單位採用混合式「組裝合成法」系統(Hybrid-MiC),以鋼結構MiC配合新建築物料「高強度輕質混凝土」。這款NAMI混凝土利用納米技術縮小及令氣孔平均分散,並減少重量至一般混凝土的60%,但仍然能夠保持與一般混凝土同等的堅固程度,令一般牆壁單點載荷力達120公斤,長者入住後傢具佈置不受限制。建造業議會一直鼓勵業界以科技為先,主席何安誠工程師期望是次項目能啟發後來者,以融入安全及宜居元素為使命,助香港成為宜居城市。

近年眾多創新建築科技的誕生,激勵建造業邁向新時代,業界研發這些創新科技的推動力,往往源於一種力求進步的心態。建造業議會主席何安誠工程師早前到訪智建機械技術有限公司(智建機械),了解團隊如何發揮協同作用,透過機電裝備合成法(MiMEP)、研發建築機械人等先進技術,協助機電工程界提升效率,同時為工人提供更大保障。

建造業議會作為行業先行者,一直大力提倡業界採用建築信息模擬(BIM)、MiMEP、裝配式設計(DfMA)等高效科技,令建造業界更上一層樓。憑藉母公司建業順昌集團豐富的機電工程背景,智建機械亦響應此技術趨勢,為業界提供一站式的機電裝備合成服務。

團隊在香港各個公、私營工程項目中充分展現採用創新建築技術的益處。在充滿冷凍機的天台上,活動及施工範圍十分有限,若採用現場施工的傳統方法安裝機電裝備,將需時超過一個半月。團隊遂選用MiMEP及DfMA方法,先在工廠預製組件。在安裝當日,工人只需一個上午便完成吊運所有組件,同日下午則進行對準焊接工作,現場施工時間大大縮減至只需一天,足見MiMEP及DfMA在縮短工期,提升效率上的建樹。創新建造方法亦在各方面便利業界不同持份者,促進工地安全及確保出品質素外,同時減少建築廢料,舒緩人手不足問題。

建造業議會主席何安誠工程師表示,MiMEP及DfMA等對於業界「提質、提量、提效」十分顯著,故此他強調議會將繼續加強推廣創新建造方法的應用。何安誠工程師更冀望業界多行一步,善用「綜合數碼共用平台(Common Data Environment,簡稱 CDE)」。透過CDE「綜合」及「單一資訊來源」的特點,隨時收集、管理及發布信息,與BIM相輔相成,有助團隊協作,提升溝通效率。

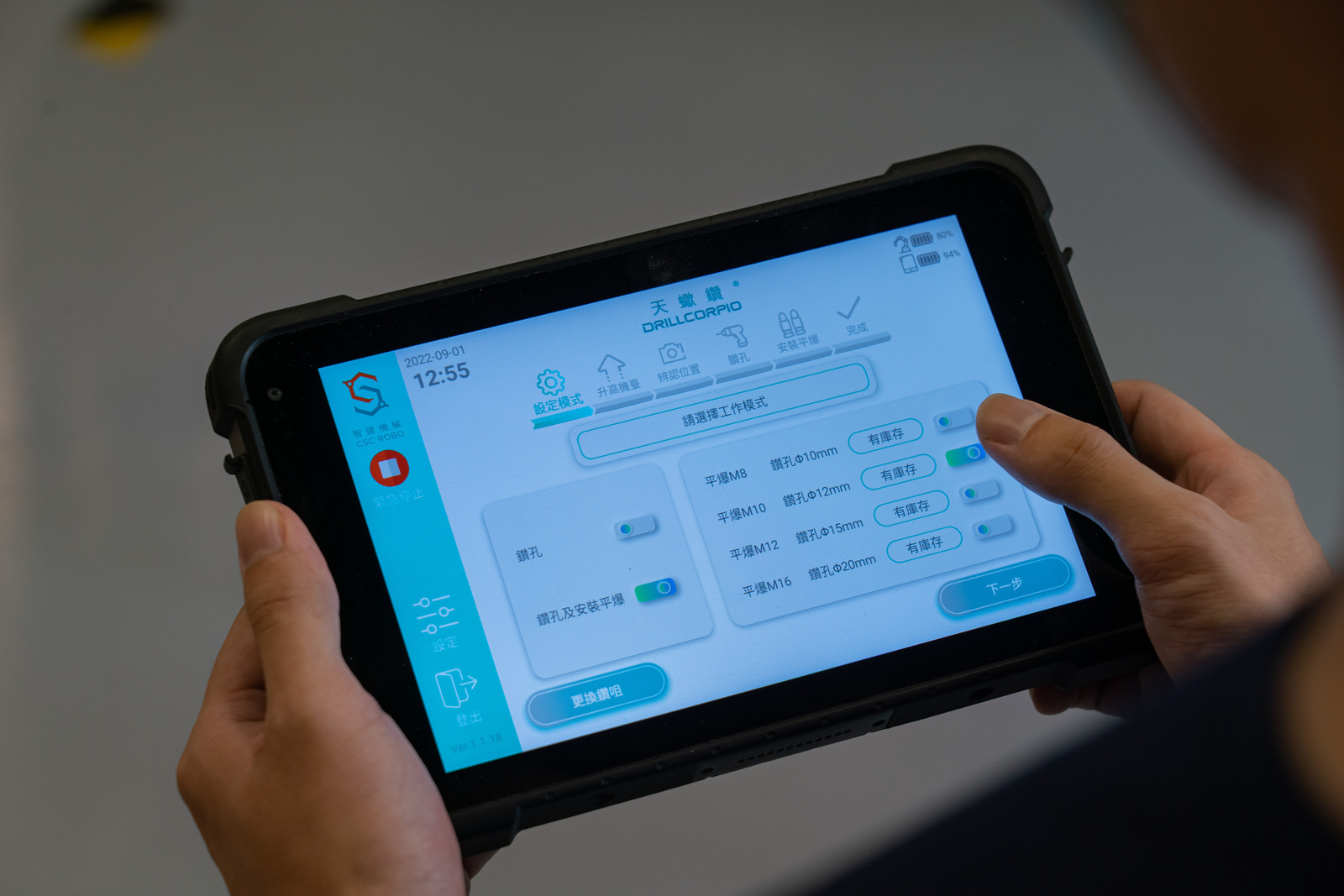

建造業涉及不少高空工作及重複性工序,工人或易有意外及傷患。智建機械的團隊希望通過研發自動化和數字化的機械工具幫助業界儘量減少機電安裝工程中的高空工作風險、提升工作效率以及工程質量。 團隊從天花鑽孔方面著手定義和開發產品。這種希望行業持續革新的心態促使智建機械成立短短三年間,即成功研發兩款建築機械產品:遙控鑽孔機「天鹿鑽」及鑽孔及平爆安裝機械人「天蠍鑽」。

其中「天蠍鑽」智能程度較高,一機集合天花鑽孔及平爆安裝兩大功能。工人只需於地面設置鐳射線並在天花板特定位置投射十字線或者預先印製特殊形狀的墨印等作為目標,機械人就能透過智能視覺系統自動識別目標並鑽孔,全程無需高空工作。而鑽孔工具上設有塵杯,方便收集及清理塵埃,保障工人健康及維持工地環境整潔。「天蠍鑽」亦具有鋼筋避讓功能,感應到鋼筋時即會停止鑽孔並向用家建議替代方案。除了鑽孔工具,「天蠍鑽」同時配備安裝平爆工具及力感應裝置,確保平爆能夠完全爆開,以具備足夠的負載能力。

「建造業2.0」提倡年輕化,傳承建造業。智建機械的研發團隊包括不少不同出身的行業新力軍:工程師、技術人員及市場推廣專才等,縱使背景、專長各異,他們皆認為業界有需要創新,希望添一分力故而加入。何安誠工程師同意團隊成員表示行業需要顯示更多自動化及先進科技,以激發新生代的興趣。何安誠工程師指要令行業更進一步,除了擁有工程知識的年輕人,建造業亦十分歡迎多元背景的專業人才加入成為行業支柱,在建造業未來黃金十年中盡享優勢。

智建機械利用機械人代替人手,減輕人手不足的壓力,工人全程亦只需在地面工作,避免意外風險,證明實現「工地零意外」絕非不可能任務。議會主席何安誠工程師欣賞團隊將建造安全的概念託付於機械人,加強對工人的保障及增加生產力,他表示機械化及自動化絕對是香港以致世界各地建造業的趨勢,期望未來有更多相關產品面世,協助建造業步向另一個黃金時代。

建造業議會樂見業界互相分享嶄新技術及經驗,以解決行業現存問題,並將於年尾舉行三年一度的盛事—建造創新博覽會,提供交流平台,鼓勵業界繼續提高水平,精益求精。

唯有不斷突破才能引領進步。在政府以及議會大力推廣「組裝合成」建築法(MiC)下,除了房屋及社區隔離設施之外,公共設施亦開始善用此提速提效的建築技術,而中醫醫院更是香港第一座採用MiC的多層式醫院。早前建造業議會主席何安誠工程師、建築署署長謝昌和先生、香港建造商會會長林健榮測量師及副會長馮國強工程師、香港工程師學會會長鍾國輝工程師、香港機電工程商聯會會長潘樂祺工程師、香港顧問工程師協會副主席郝炎工程師、香港建造業分包商聯會主席陳劍光先生、註冊專門行業承造商聯會陳落齊先生以及香港建造業總工會理事長黃平先生到訪中醫醫院及政府中藥檢測中心的工地參觀,見證建造業2.0如何在工地落地生根,並探訪工地工友表達關愛。

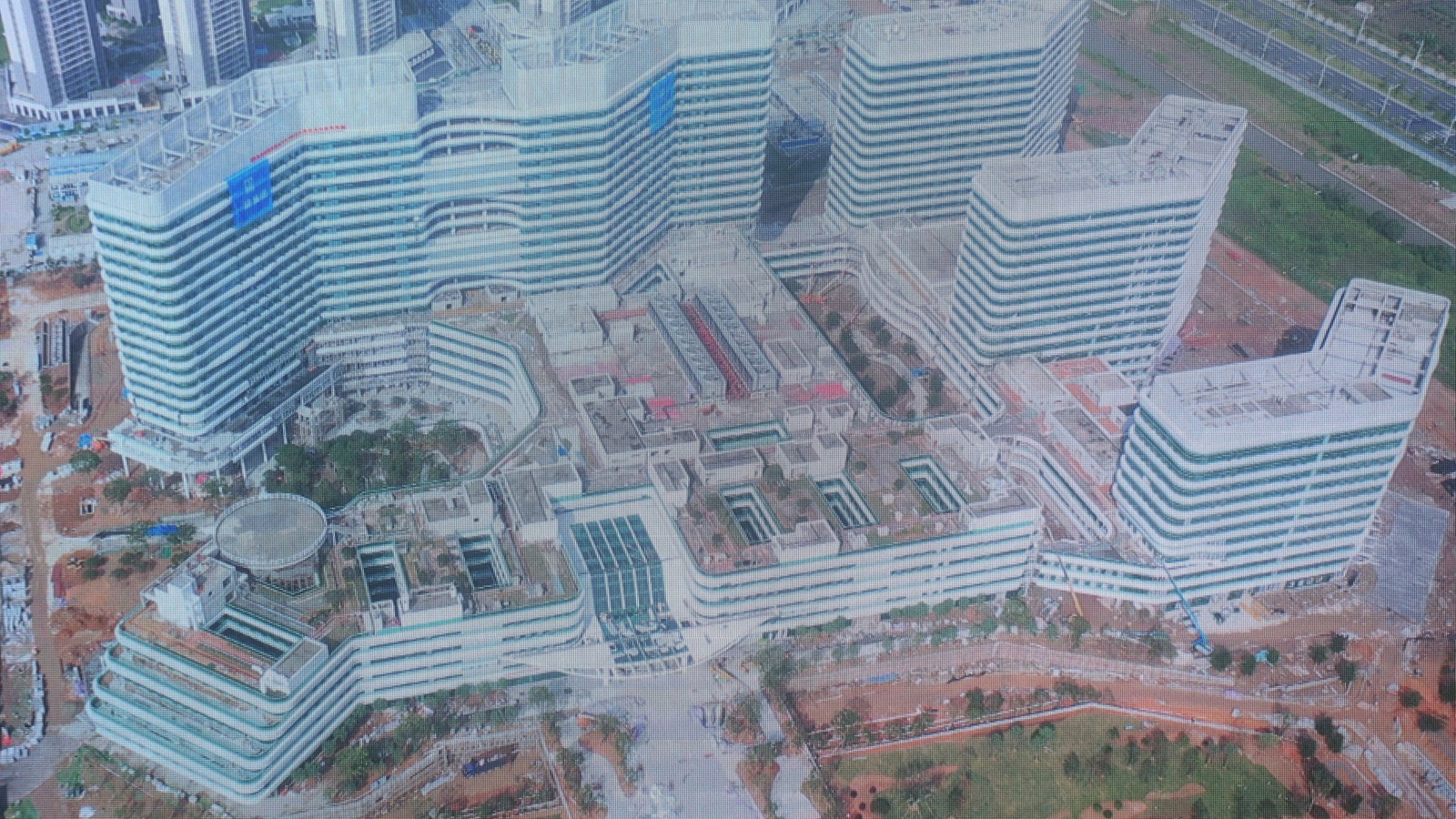

工程項目由中醫醫院及政府中藥檢測中心兩座建築物所組成,位於另一項MiC先導項目——將軍澳百勝角消防宿舍旁。工程項目總樓面面積為19萬平方米左右,預計於2025年完工。醫院病房及部分設施空間會採用MiC興建。

工程的智慧工地管理平台採用綜合數碼共用平台(Common Data Environment)技術,更於全建築週期應用建築訊息模擬(BIM),將設計、施工至管理等流程全面數碼化,提升工程效率及質量。

建築署工程策劃總監張萃麟女士指出,工程技術能達到種種突破,實有賴多方協作,透過政府及議會推動創新科技措施和指引,並得到承建商支持,希望日後大家可一起努力實踐工地智能化及創造更多第一。

「善用創新科技除了帶領工地與時並進,亦能夠提升地盤的安全管理水平,一舉兩得。」中國建築工程(香港)有限公司項目高級安全主任李凱倫表示工地採用智能科技,同時推行主動式監測及被動式安全訓練來提高工地安全,把意外發生機率減至最低。

項目在施工時全面應用智慧監測系統管理工程人員及機器,配合AR實景地圖以及安裝在安全帽上的定位裝置(SmarTag),再透過鷹眼遙距巡邏及監控工地,如果發現問題可以立即定位工程人員的實時位置,並即時通知前線管理人員處理,在緊急情況下為工作人員爭分奪秒。工地內亦設置了供工友培訓的安全體驗館,讓工友在模擬環境中熟習意外處理方法同時提高安全意識,如處理電力裝置和火災的安全訓練,透過虛擬實境(VR)技術以及道具提升訓練真實感,加強工友的應變能力。

工程項目亦有借鑒於可持續發展及碳中和理念,其工地指揮中心除了採用低碳建築材料之外,亦安裝了75平方米的AIPV及建築整合太陽能(BIPV)設備,透過設置於屋頂及天篷的太陽能板,生產電力以滿足地盤指揮中心的運作需要,達致自給自足。工程人員可隨時瀏覽數據管理平台,了解中心的電力生產及使用量,推動低碳施工,為日後其他工程項目提供範本參考。

項目建築設計以人為本,而建造過程中亦處處為工程團隊著想。訪問當天天氣酷熱,工地就設置了幸福小站,讓工友可在炎熱天氣下休息及進行安全活動體驗。工地除了為工友一個星期舉行兩次消暑活動,亦在工地四周設置不同設施,如冷風機、電解質飲料站以及遮陽裝置,為工友提供理想的休息環境。

建造業議會主席何安誠工程師提醒工友多飲水多休息,凡事量力而為,並連同署長及各位會長派發冰凍西瓜、消暑飲品以及防曬消暑用品予工友,把建造業的關愛文化傳遞至工地每一個角落。

工程團隊善用科技,加上用心考慮各持分者需要,是化解城市發展與環境保護對立局面的重要因素。西貢十四鄉西沙路擴闊工程展開四年,工程團隊雖面對重重困難,但仍能化危為機,既與居民及周邊動物建立互信,亦透過應用程式及數碼管理等多項技術,達至城鄉共融,同時提升西沙路交通安全及減低水浸風險。

為了令西沙項目惠及整個社區,新鴻基地產(新地)投放大量資源發展基建設施,包括擴闊西沙路,由雙線加闊至四線行車,並沿途安裝隔音屏障及綠化環境,亦會建造交通交匯處、三座行人天橋、單車徑、全面排污設施等。項目由金門新輝建築聯營有限公司進行,於 2018 年第三季開始,預計於 2024 年完成。建造業議會主席何安誠工程師8月初實地考察,並由新地及聯營有限公司代表分享工程項目經驗。

西貢十四鄉西沙路擴闊工程由九條鄉村包圍,亦有高爾夫球場及神學院。附近為牛群棲息地,團隊為辦公室選址時主動與牛共存,保留草地讓牠們隨意覓食。工程開展前期,超強颱風「山竹」襲港,大量樹木倒塌封鎖道路,工程人員見狀立即加入協助清理公路,令西沙路僅半天便恢復通車,自此便與村民及區議員建立互信。區議員其後亦主動幫助工程團隊聯絡接通電網,令工程初期已無需使用發電機,減少碳排放及噪音,亦改善空氣質素。

工程團隊亦於2018年年底,成為首個增設太陽能發電系統的臨時工地辦公室,不但做到自給自足,更透過供應電力賺取收入,預計可於工程第四年半起轉虧為盈。議會主席何安誠工程師認為做法超越碳中和,更做到負碳排,走在業界發展的正確方向。

西沙路沿途綠意盎然,加闊工程為保持可持續性,工程團隊必須妥善處理超過1,600棵樹木。團隊安排資訊科技同事開發手機應用程式,為每棵樹編號及加入二維碼跟進樹齡及生長情況,避免錯誤砍伐。為了移植西沙地標之一的連理細葉榕,團隊亦絞盡腦汁,早在移植工程前10個月為這棵重量達183噸的「孖樹」安裝移動感應器,以及利用3D掃瞄及航拍收集巨樹數據,再融合實境管理平台,實時監測樹木的穩定性及健康狀態。

經過商討後,工程人員摒棄傳統的橫向滾筒運輸方式,改用600噸巨型起重機,以及兩組高端遙控車及組裝化運載工具(Goldhofer),配合預先規劃的移植路線,僅花兩小時便完成搬運。使用傳統方法搬運一般需時一周,這個破天荒的方法不但提升效率,更能減省人手及降低對工程人員及公眾的風險。移植工程過後,團隊繼續密切監察大樹的健康,維繫居民的集體回憶。

西沙路擴闊工程包括建立全面排污設施,團隊除了應用建築信息模擬技術(BIM),亦特別強調採用了水管推頂法。該部分工程長度達695米,在當時冠絕全港,加上「S形」路線,令工程難度倍增。團隊盡量增加豎井數目,仔細研究地勢及泥土性質以減低工程的不確定性。施工初期發生了一段小插曲——鑽機頭部在鑽挖時突然和前面泥土失去了阻力,為防泥土流失及地陷,團隊即時啟動檢討機制,重新檢視每個工序及機器操作要點,徹底找出問題加以改善,才批准復工以保障安全。

無論地底還是天橋的工程,建造業議會都不斷強調要確保工程安全,亦不時發布指引及舉辦活動,希望提升業界對此方面的意識。這次西沙路擴闊工程未雨綢繆,為施工天橋研發一套智能高度限制系統(Smart Height Restriction System)。工程人員在天橋前125米及80米,分別安裝一套電子警示板,當感應到車輛高度超出施工橋限制時,系統便會發揮雙重保險的作用,以警號及警示提醒司機駛至施工天橋前加倍小心,並採取降低車身等相應措施。

西沙路擴闊工程於2020年競逐建造業議會可持續建築大獎,憑多項創新技術,獲得承建商(新工程)類別金獎,當中贏得口碑的技術包括全新虛擬實境平台。團隊與其他公司合作,改良原本用於樓宇銷售的睇樓系統,以BIM創建新平台,有助協調設計方案、施工排序等,亦能透過預視對環境的影響,將需要修改工序的機會降至最低,亦減少對城鄉的滋擾。

建造業創科基金(CITF)亦在這次工程發揮作用。團隊在2018年與合作公司伙伴獲得CITF支持,共同開發應用數碼工地監督系統(ESIA)。這套雲端數碼工程監督系統(DWSS)能夠用於工程監控,包括管理檢查及測量申請表格、工地日常工作記錄。團隊於2019年1月試行ESIA,農曆新年後全面實行成為「無紙工程」,大大提升環保效益。

工程步入第4年,團隊把創新科技帶到城鄉,打破發展與環境保護不能共存的傳統想法。團隊寄望工程竣工後,能為居民帶來寬敞且安全的西沙路。議會主席何安誠工程師亦期望業界以這次工程為榜樣,透過科技向員工及公眾表達關懷,更要邊學、邊做、邊解決,精益求精,達至以人為本。

外型猶如「海上蝴蝶」的將軍澳跨灣連接路將於12月11日通車,此雙拱鋼橋投入服務後,將同時提供行車路、單車徑及行人路,並成為全港首座三合一海上高架橋。建造業議會主席何安誠工程師早前實地視察,聽取工程人員介紹多項創新建築科技及突破,當中應用了裝配式設計(DfMA)及場外預製,在廠房預製大量組件,有助工程團隊提速、提質及保障工地安全。

將軍澳跨灣連接路全長1.8公里,連接將軍澳—藍田隧道,以及通往日出康城或將軍澳工業邨的環保大道。連接路其中1公里為海上高架橋,中央位置的橋拱與V型橋墩呈現「∞」符號,展示「活力無限」的主題。鋼橋工程為全國首個大規模採用S690QL級鋼材的海上拱橋項目,其強度在承受相同荷載下,可減少物料用量,不但令外觀更輕巧優雅,亦有助提升可持續性。

跨灣連接路主橋項目於2018年7月動工,團隊早在前期已活用裝配式設計(DfMA),安排於國內廠房預製大量組件,例如當工程人員在將軍澳灣進行地基工程時,國內廠房同時生產混凝土箱型橋樑,極具標誌性的雙拱鋼橋更是工程的最大預製組件。有份負責項目的土木工程拓展署東拓展處工程師薛雋軒表示,廠房環境較易控制,能更確保預製組件質素及加快工程進度,減低工程對該區居民的影響,更重要是大大降低海面上高空工作的潛在風險。

雙拱鋼橋最高點離海面約70米,主跨度長達200米,為確保可讓車輛、單車及行人使用,橋面闊度亦達34米。拱橋重約1萬公噸,約等於50架波音747珍寶客機。工程人員事前善用建築信息模擬(BIM)仔細規劃及測量,去年初安排半潛船將拱橋從上海運抵將軍澳灣,以「浮托法」配合潮汐安裝。

為了準備是次安裝,預載雙拱鋼橋的半潛船駛進將軍澳灣的臨時碇泊區。團隊此時移除海運加固支架及安裝三維千斤頂等工程。經精密計算潮汐與風浪後,半潛船移至橋墩外30米位置作最後準備,再看準高水位時間移進橋墩。半潛船對準雙拱鋼橋位置後,逐步泵入海水壓載,船身相應逐漸下沉至預設水平及三維千斤頂的正上方。半潛船此時繼續緩緩下沉,令雙鋼拱橋成功座落於橋墩之上,安裝全程只花約五小時。工程團隊更憑這項嶄新技術及其他創新工藝,獲得香港顧問工程師協會2022年度頒獎禮「綜合最佳獎」。

代表項目顧問公司艾奕康的駐工地工程師陳兆成稱,工程團隊為重型吊運安全下了大量工夫,包括仔細分工及制訂安全措施,最終順利完成所有吊運工作。他認為在廠房預製大量組件,將大部分工序移師到陸上較易控制的環境,可以提高安全表現。而橋拱亦已預裝軌道予小型檢查車運行,有助日後更安全及快捷地完成設施管理工作。

有賴數碼化提速、提效及確保安全,工程歷時只有約四年。除了焊接機械人等自動化技術,團隊更使用智能手錶安全系統,項目安全經理馬思傑表示,系統既可讓不同崗位的工程人員溝通,亦能夠監測體溫及心跳,同時配備偵測下墮風險及發出求救信號等功能。

硬件以外,團隊亦應用數碼化軟件,開發工地電子檢查系統「工檢通」(E-SIS)。這項新系統能夠以電子表格取代實體表格,大量減少使用紙張,亦有助分析不同工種的進度,再作跟進或改善。項目至今已發出超過1.5萬張電子表格,資料無法逆轉,確保資料真確。加上其他數碼化工具,是次項目獲得2021建造業議會數碼化大獎項目類別金獎。

將軍澳跨灣連接路將在12月11日通車,市民期望新地標能夠改善交通及連接社區。建造業議會主席何安誠工程師亦非常期待,他相信是次世紀工程能夠帶動業界,推行更多安全及創新建築技術,亦稱未來若融入「數碼分身」(Digital Twin)等技術,定能進一步為大型基建提速、提量、提效、提質。

年青人的發展與香港的未來息息相關,建造業議會(議會)亦致力吸納年青新血加入建造業。建造業議會主席何安誠工程師、聯同建造業工人註冊委員會主席廖聖鵬工程師及成員,出席2022註冊建造業工人家屬獎學金(獎學金)頒獎典禮,表揚在今屆香港中學文憑考試獲取佳績的註冊建造工友子女,並與獲獎同學的註冊熟練技工家人一同慶祝。

何安誠主席在致辭時表示年青人是推動香港蓬勃發展的重要基石。香港建造業各個崗位均需要優秀人材,求才若渴,機遇處處。為迎接未來挑戰,主席鼓勵同學要勇於創新、推動變革。不同行業在運用大數據、人工智能等改革行業。主席希望業界多利用「綜合數碼共用平台」,透過隨時收集、管理和發布信息,以改善項目管埋、增強團隊協作和提高生產力,同時透過採用以建築信息模擬(BIM)、「組裝合成」建築法(MiC)、裝配式設計(DfMA)及機電裝備合成法(MiMEP)等創新技術加快建造業轉型。香港正朝著智慧城市發展,「數碼化」及「新科技」是香港發展的新趨勢。同學需要「放眼未來,敢於創新」,這樣方能與時並進,踏上香港持續發展的大道。

獎學金的得獎學生於頒獎典禮交流學習經歷,互相勉勵。建造相關學科組首名徐詩亭同學自小便立志成爲建築師,期望透過建築,改善人類生活,倍添意義。獎學金鉑金贊助華懋集團行政總裁蔡宏興先生在席間寄語徐詩亭同學,在建造宜居城市時需要以人為本,讓市民獲得更佳的生活,鼓勵他們實現理想,秉持此宗旨並可成為優秀的建築師。

香港各蜚聲國際的建築全賴一班具專業技術的工友,將創新建造設計實現。建造業工人註冊委員會定期舉辦不同的工友發展活動,鼓勵工友持續發展專業技術,考取專業資格,成爲知識型專業技術人員。自2011年起,建造業議會成立註冊建造業工人家屬獎學金,以表揚註冊建造業工人家屬優秀的學業表現,更特意設立建造相關學科組別,鼓勵建造業薪火相傳。獎學金頒獎典禮亦有向獲獎同學的註冊熟練技工家人頒發築動專業技術證書,以鼓勵各位工友提升技能。

廖聖鵬工程師祝賀獲獎同學,期望他們無論修讀醫科、牙醫、地球及環境科學、金融、建築、工程或教育,畢業後都可運用專業知識加上大膽的創意思維,成為未來香港新動能。遇到困難時,可以借鑑建造業的精神,盡自己所能,不斷尋找更聰明、更效益的方法去解決疑難。廖聖鵬工程師又引用政府運用組裝合成建築法興建社區隔離設施以極速應對疫情為例,鼓勵大家以創意在困難中找到出路及樂趣,結果可能會喜出望外。何安誠主席歡迎同學向自己反向指導,期待從年輕人身上獲得新主意、新技術,讓自己不停進步。

由華懋及港鐵合作發展「何文田第二期住宅工程」正進行得如火如荼,較早前建造業議會(議會) 主席何安誠工程師及執行總監鄭定寕工程師,會同發展局副秘書長黃恩諾先生、屋宇署助理署長歐陽海鵬先生及勞工處助理處長陳家禮先生,實地視察此項目工地,了解專業建築團隊如何透過以人為本的規劃及活用科技,優化處理孔洞、高空工作及其他工序,全面確保工地以至物管安全。

常言「防範於未然」,金門建築董事陳津透露,是次何文田二期工程亦本著同一理念,參考發展局就公共工程規劃倡議的3個重點:簡單化、標準化及單一綜合元件,在前期規劃時加入多項創新及科技元素,提升工程品質及安全水平。

工程其中一項創新嘗試,是為每個單位設計獨立冷氣露台。冷氣維修為常見的小型工程,惟近年工友使用竹棚及吊船容易發生意外。金門建造經理毛煜麟表示,規劃團隊發揮了「Digest into small」的精神,設計冷氣露台讓維修人員直接從窗戶到大廈外牆施工,設計並於大廈入則時一併申請,安全高效又省時。

建築數碼化有助工程事半功倍,團隊花上不少心思,以建築訊息模擬(BIM)為每戶單位製作模擬圖,形象化現場環境,從而規劃施工空間是否充足、將機件運送至露台的程序,以及適合擺放散熱器的位置等。毛煜麟又指,希望將來小業主在安裝、清洗及維修冷氣,甚至十年後大廈維修時,亦不需再使用竹棚或吊船,長遠減低高空工作的風險。

發展局黃恩諾先生認為,過往很多人誤以為安全與生產力不可兼得,但「何文田二期」正展示創新方案可一次過滿足多項要求,成績令人鼓舞。

雖然今時今日以BIM去規劃及管理大型工地已非新鮮事,但各個工地都有不同需要,如何在此之上發揮創意研發輔助程式,將BIM的功效發揮到極致,才是顯出功架的時候。針對工地孔洞安全,團隊除了跟從相關指示,於小洞蓋設鐵板;中洞加設金屬圍欄及踢腳板;大孔以出入許可證限制等,還引入BIM系統,在規劃初期將工地內過千個臨時及永久孔洞的資料加入模擬圖中,以便日後監察,確保每個工序的安全。

鑑於過往的孔洞意外中,出意外者多為非從事孔洞相關工程的工友,金門建築團隊研發了名為「G Lock」的智能鎖,利用藍牙技術管制可使用孔洞的工友,從而減低風險。G Lock的鎖件將連接鐵板活門,先將孔洞收細,工程人員需預先在智能電話系統上取得使用許可,到現場按下應用程式的開關掣,才能打開活門上的智能鎖。智能鎖同時會連接到BIM的監測系統,管理人員可藉此監察孔洞是否被正常開關及使用,若遇到特珠情況可即時處理。

科技應用廣泛,但前線工程人員亦需時適應。有見及此,團隊同時研發了API System,已完成的BIM圖則可透過程式繪出更簡單易明的2D圖則,協助前線工友掌握工程狀況。相比以專人將BIM圖則重繪成2D版本,需時最少兩週;但API System則可在兩小時完成,而且可減少手民之誤,提高準繩度。

大廈內部裝潢工序繁複,為監察進度,由BIM衍生、結合AI智能的記錄及監察工具正大派用場。團隊先在各個需要監察的單位及位置張貼QR Code,監察人員隨後戴上裝有Go Pro鏡頭的安全帽巡查,智能系統便可按鏡頭拍攝到的實景分析比對,從而辨悉工程是否合乎規劃,並總結工程進度。系統在採集數據後更會自動將圖像化成文字及圖表報告,以便不同職級的工程人員了解進度。

近年部分孔洞意外源於洞口使用密封式蓋板,工人未能察看洞內情況掉以輕心,釀成意外。因此是次工程引進了一款以合成石製成的透視式洞蓋,洞蓋上開了一排排的小孔,讓可望清洞內情況,時刻保持警覺。此物料能做到無鏽蝕、可承受空氣和液體多種腐蝕,而且載荷力強,可抵壓5kPa,但物料卻既輕且薄,一件1米乘1米的板件大約只有10kg重量。

如以特製的釘及蓋帽把一塊較洞口大的透視式蓋板固定在混凝土件上,便毋須再在洞中作任何額外支撐,更能乘托消防車的重量。未來金門將夥拍議會繼續開發相關物料,務求令其可達至防火隔火標準,升級成為一種同時適用於臨時及永久用途的建築物料。

是次實地視察何文田二期工地,何安誠主席喜見建築團隊及業主同心協力,以人文關懷結合獎賞制度,嘉許傑出工程人員,安全水平和工作效益相輔相乘其中一位工程人員的分享為更使他印象深刻:「發生意外時,不只生產力受影響,還有金錢、時間,生命成本更是無辦法以金錢補償,所以在工地內安全永遠排第一!」

「Mi無限」之為無限,因不同建築組件、工程項目皆可應用組裝合成技術及概念,透過場外生產預製組件,提升生產力及安全表現,創造無限可能。建造業議會(議會)主席何安誠工程師早前造訪明泰建築工程有限公司(明泰)及「綠在灣仔」,兩者均展示出以建築信息模擬(Buiding Information Modelling, 簡稱BIM)系統策劃項目中預製組件部分,從而提升建築質素的優勢。何主席讚揚業界敢於應用工廠工業化模式,把「Design for Safety」(建築設計安全)理念付諸實行,減省現場施工工序,保障前線工友。

傳統建築項目以木模板為主,惟製作木模板對人力技術要求高,施工工序繁複,加上損耗大,不利環保。為改善建築效率、生產力及安全水平,業界積極改用系統模板及鋁板模等金屬板模,節省人手、確保安全,效率環保兼收。現時本港建造業面對人手不足問題,明泰董事王麒銘介紹指公司約十年前成立設計部,希望標準化系統模板設計,以機械生產代替日漸短缺的高技術工友,以提升質量與產能。

明泰設計部門分為力學設計、板模設計及國內設計三個工作部門,恒順設計服務有限公司總經理甄國強表示公司除設計系統模板,亦應用可供製造及裝配的設計(Design for Manufacturing and Assembly,簡稱DfMA)及BIM技術去完善管理及提升現場施工質素。例如其公司制訂板模設計概念與要點,以便設計員跟循標準及次序設計間牆板;此外,他們亦研發自動排模軟件,撰寫不同規則讓程式區分表面排模位置,並導出表格,清晰列明各款板模的規格與尺寸。工地環境多變,模板破損或遺失時有發生,為減少錯誤,該程式亦會於模板植入二維碼,工程人員便可清楚模板安裝位置,如有損毀,亦可即時通報廠房重新製作。

安全為建築工程之首要考慮,應用系統模板及鋁台模正能保障工人,王麒銘解釋指相對傳統做法,應用明泰枱模時,工人先於地面完工後再把枱模吊上樓面,大幅減少九成高空工序,;二來枱模支架高度可伸縮超過1.8米,底部備移動裝置,現場移動速度快,操作便捷,避免工人勞損;三來工人毋須重複搭架,環保之餘,又省卻人力,「當樓層高度改變,我們不用拆散枱模,重新組裝,只要拆除一層『腳』便可節省施工時間,增加生產產能。」

議會近年大力推動DfMA及MiC應用,系統模板以標準化和工業化提升效率,何安誠工程師表揚此為建築設計安全和「Mi模板」的榜樣,「此一條龍服務始於設計,枱模模板悉數工廠工業化,加上數碼孿生做好模型,模擬工程,萬無一失。」

系統模板的改革顯示建造業界有不少人士一直積極創新,而這種風氣亦反映在社區設施的建設中。近年環保大行其道,政府在全港設置不少回收環保站以構建社區回收網絡,便利市民實踐減廢回收。建築甚具特色的「綠在灣仔」便為其中之一,流線型的大型格栅不但加強其標誌性,又巧妙地遮蓋建築物頂的機電設施,減少日照熱效應,美觀同時實用。

佰萊特建築設計事務所總監及聯合創始人梅鉅川及李昭明建築師為「綠在灣仔.概念設計比賽」的專業組冠軍得主,並獲建築署邀請合作落實項目的設計。他們表示,大型格栅採用了 DfMA及組裝合成的概念而建,他們先以BIM計算及量度格栅的組件,然後在內地的工廠預製。擁有雙曲弧型效果的格栅實際上全以直條組件製成,團隊更突破傳統以玻璃纖維強化塑膠代替木材作為主要材料,增強耐用性;並以能重複使用的模具製作每條組件,建成整個格栅只用了四款模具,減少建築廢料及節省成本。

梅鉅川表示公司自發地於所有工程項目採用BIM,更多行一步將此技術推廣予其他持份者,營造雙贏局面,「我們向承辦商解釋用BIM能夠省時省成本更安全,他們理解後均十分樂意採用,因為雙方皆有得益」。建造格栅的過程順利省時,BIM可謂功不可沒,不但令整個格栅設計可視化,安裝時亦大派用場。李昭明指整個項目由設計、生產到安裝都與BIM環環緊扣,團隊會將由工地量度的數據實時更新在BIM模型中,使工廠能以更準確的尺寸生產。團隊亦預先在電腦標記安裝位置,令安裝過程大大簡化,減少現場工友數量,提升安全。

何安誠工程師十分欣賞「綠在灣仔」的建造過程盡享數碼分身(Digital Twin)及建築設計安全的優勢,在設計階段已預視整個建造過程,預早將風險納入考量。加上靈活運用DfMA技術及MiC概念,不但提速提效,更令項目的生產力及可持續性同樣大大提高,確切應用建造業議會一直推廣予業界的數碼化先進建築技術,成為行業佼佼者。

建造業議會一直持續推動行業創新及數碼化,透過執行由政府撥款成立的建造業創新及科技基金,為業界各持份者在超越固有界限,積極革新的旅程上提供助力。身兼建造業創新及科技基金管理委員會主席的建造業議會成員唐嘉鴻工程師鼓勵更多業界先行者申請基金,基金資助金額最高可達成本金額八成,有助促進業界發揮更多創新意念,推動創新及數碼科技的落地應用。

科技解決難題,也創造機遇。組裝合成(MiC)建築法的應用,助香港大學黃竹坑學生宿舍工程加快逾一年,港大建築學院團隊更在工程前期運用區塊鏈技術,首創新系統實時監測質素及進度。建造業議會主席何安誠工程師早前視察工地的模組吊運及組裝過程,從中了解工程團隊如何迎難而上,藉創新科技確保安全,同時達至事半功倍。

港大黃竹坑學生宿舍位處斜坡之上,平整工程非常複雜,但有危自有機,團隊藉組裝合成建築法,將現場工序轉移到工廠生產及裝嵌組件。工地將建成兩座17層高的宿舍,提供1,224個宿位,近千個模組完成後,從廣東省經水陸兩路分批運抵香港,在黃竹坑工地開始組裝。

MiC樓層每層有28個單元,6至8人合力僅花約10分鐘,便能完成吊運及組裝一個模組。團隊若使用兩組天秤,一天可組裝一層,加上防水、防火等工序,約3天便可完成一層。現場已建造風力牆,亦能減低被大風等環境因素影響安裝進度的機會。模組完成度高,不但在工廠預先完成防水工序及測試,更已預設冷氣機、書桌、衣櫃、床架、床褥等家具及基本裝修。港大物業處處長譚景良工程師預計,組裝合成建築法有助節省逾一年施工期。

完善規劃是團隊賴以成功的要訣,早在工程前期,港大建築學院團隊研發電子化質量檢測2.0(e-inspection 2.0)系統及流動應用平台易檢達(e-inStar),任何時地以電話或平板電腦,皆能監察在内地生產組件和運輸到港的流程。電子化質量檢測2.0系統運用區塊鏈(Blockchain)、建築信息模擬(Building Information Modelling,簡稱BIM)、物聯網(Internet of Things,簡稱IoT)和地理信息系統(Geographic Information System,簡稱GIS)等技術,實時監察每個工序。團隊會透過電子化質量檢測2.0系統擷取數據,方便分析及識別生產模組時的問題,從而改進及提高效率。

為配合組裝合成建築法,工地設有兩個入口。團隊透過系統的BIM及GIS,能夠仔細計劃物流,當快將完成組裝一個模組,下一個模組隨之送到。團隊便可再將模組吊到MiC樓層,對準Candle-Loc連接系統的應力扣件完成安裝。工廠已仔細檢查模組尺寸,質量控制亦令安裝流程變得暢順。

組裝合成建築法配以嶄新系統,為工程提效、提量、提質,更達至可持續發展及確保安全。譚景良工程師表示,工地毗鄰的國際學校最初曾憂慮會受噪音或塵埃影響,但工程展開兩年多以來未接獲相關意見。而工廠工序取代大部分現場施工,亦減低使用棚架的機會,保障工人安全。

工程團隊為求進一步加強安全措施,前期已從設計著手。港大物業處副處長朱耀樑博士表示,當在工地安裝模組時,高空工作難以避免,因此在工廠生產組件時已預留螺絲位置,以便在工地安裝防墮圍欄,工人的安全帶更已連接金屬配件,能夠緊扣安裝在天秤的安全設備,提供雙重保護。

工程預計在明年6月落成,可趕及下學年讓莘莘學子入住,但團隊仍在不斷求進,研發電子化質量檢測2.0系統的其他可能性。議會主席何安誠工程師除了認同工程的提速成效,更期望團隊繼續與業界攜手,實踐建築設計安全(Design for Safety)。

香港地少人多,摩天大廈高聳入雲,升降機變得不可或缺。傳統工序中,升降機工程需要工程人員在井道人手鑽孔,但R.I.S.E(Robotic Installation System for Elevators)機械人的出現,不但簡化升降機安裝工程,更大大提升安全及效率。

這項嶄新的R.I.S.E技術已來到香港,應用於灣仔一座28層高的辦公大樓工程。建造業議會主席何安誠工程師早前視察工地,由工程人員示範以平板電腦控制R.I.S.E機械人在井道鑽孔,引證科技有助實踐「生命第一,對危險說不」的建造業精神。

由怡和迅達集團開發的R.I.S.E機械人,近年已應用於瑞士、德國、奧地利、波蘭、中東、新加坡及上海的工程中,最近更首度來到香港,參與皇后大道東54號商業發展項目。R.I.S.E機械人可經由手推車運送到工地,其體積雖小,但五臟俱全,既配備環境及鋼筋掃瞄系統,亦有鑽孔機械手、螺栓儲存庫等工具,只要預設程式,它就能自動鑽孔及安裝螺栓。當完成一個樓層後,機械人便會自動移至下一層的井道工作。

傳統升降機安裝工程要求工人進入井道,但R.I.S.E機械人的出現,令工序全自動化,免卻高空工作的危險。工程人員經培訓後,只需手持一部平板電腦便可控制機械人,毋須靠近塵埃環境,保障健康。機械人毋須休息,甚至能夠24小時工作,一旦它遇有問題而突然停頓,系統會即時傳送訊息通知工程人員進行檢查。

R.I.S.E機械人能夠獨立完成安裝工作,包括樓層外門、分隔樑、為牆壁支架鑽孔及安裝螺栓,全程只需一名控制人員遠距離監察。它的掃瞄系統為鑽孔預先排除障礙,提高準確性。項目經理李博文先生表示,R.I.S.E機械人較人手鑽孔更快,亦能減少整體工程時間及成本。

來自新加坡的高級工程師Jeff在港協助培訓項目的工程人員,他引用星州一個大型住宅項目經驗為例子——在R.I.S.E機械人的協助下,升降機安裝工程較傳統人手施工更快及更有效率。

香港工程量持續上升,建造業求才若渴。R.I.S.E機械人亦能改善工地環境及安全,令工程不再只有體力勞動。項目團隊均相信這項嶄新技術,能夠吸引年輕人投身升降機工程。建築信息模擬(BIM)近年受業界廣泛應用,亦能為R.I.S.E機械人提供1:1比例的工地影像。機械人能夠直接接收BIM資料及數據,並已在海外其他項目應用,藉此管理設計及整個施工周期,提升準確性及效率。

建造業議會主席何安誠工程師期望,機械人在是次項目能夠更完善地應用BIM,亦稱R.I.S.E為本地升降機工程帶來新衝擊,他說:「議會不斷強調提速、提量、提效及安全,迅達R.I.S.E機械人的應用,證明團隊以工人安全為首要考量,絕對是很好的示範。」

新年伊始,大家都互相祝賀來年工作順利、心想事成,但是今年年假後回到工作崗位卻接連收到工業意外的噩耗,多人傷亡,當中更有多宗懷疑與吊運及高空工作有關的意外,令人痛心疾首!

在春節假期前,建造業議會(議會)已舉行網上研討會,提醒業界新春過後六星期將會是關鍵危險時期,工地絕對不可以工地人手不足時勉強開工或趕工。可惜無論花多少唇舌,多番提醒,仍然發生多宗意外,奪去寶貴性命,令多個家庭頓失支柱!意外頻生,非一日之錯,連串意外反映管理層和前線均長期輕視工地安全隱患,為此業界每人都應該感到非常憤怒!

議會在此再次敦促所有建築人切勿再對安全事故視而不見,建造業每一個人——包括業主、承建商、管理層、監工以至前線工匠,都有責任保障所有人的安全,只要稍有疏忽,使足以奪去珍貴生命,破壞幸福家庭!

在未來數星期,議會懇請各業主及承建商的管理層必須加緊巡視工地,確保消除工地所有安全隱患,包括提醒前線工作人員不可趕工、不可鬆懈!管理層亦必須持續密切監察工地人手狀況,並果斷決定是否繼續施工,絕不可以有「搏一搏」的心態!如果業界繼續對安全問題聽而不聞導致意外發生,只會令你成為死傷者及他們破碎家庭的加害者,整個建造業都會以你為恥!

緊記以下四大安全要點︰

1. 高空作業:所有棚架和工作平台應由合資格人士檢查,確保其穩定性和狀況處於安全可用。 所有孔洞和開口應被堅固的欄杆和踢腳板完全保護

2. 起重操作:所有起重裝置和起重工具應由合資格人士檢查。 全面審查吊運計劃書,以確保其已有充分考慮安全因素,例如: 工地佈局、運輸和吊運路線、機械的能力

3. 電力作業:所有臨時電力裝置應由註冊電工檢查,以確保漏電保護器和漏電斷路器的功能正常。在進行與電力系統相關工作時,須正確計劃和實施上鎖掛牌制度

4. 臨時工程:所有臨時工程應由指定的協調員和/或專業工程師檢查,以確保臨時工程結構已符合設計的要求

今天是春節假期後的第四個開工日,由今天起,整個建造業都不願再見到任何工業意外報告,請各位建築人與議會合作,認清自己的責任,並將安全措施做到101分,讓同工安心上班,平安回家。

建造業議會一直積極推動業界支持香港在2050年達到碳中和的目標。位於中環核心商業地段的地標項目 The Henderson 將可持續發展融入設計及建造,運用數碼分身(Digital Twin)結合物業管理,是建造業達到可持續發展的良好示範。早前建造業議會主席何安誠工程師帶同註冊專門行業承造商制度青年領袖到訪The Henderson工地,瞭解先進科技和智能管理如何顧及用家的生活需求,在環保、宜居、物管各方面的突破。

The Henderson工地與毗鄰的港鐵荃灣線和港島線相距僅約3米,所有地下發掘、打樁、岩土等工程均需步步為營,建築過程極具挑戰性。項目由設計至施工全程採用建築信息模擬(BIM),設計團隊、顧問、總承建商和專門行業承造商在策劃過程中不斷深化 BIM 模型,及早預視建造過程和風險,例如以三維模型定期掃瞄,識別地庫的入水位和岩土結構,令地庫即使深達五層亦能杜絕漏水和路陷隱患。項目的地基工程已順利竣工,工程期間未有影響鄰近的交通和商業活動。

協興建築有限公司執行董事蘇國亮先生形容The Henderson是一個極富挑戰性的項目。The Henderson 只以六根支柱支撐,其中四根需要深入地基轉換層,荷重極大,而團隊運用BIM 準確透視地面柱和地底樁的位置偏差,就可以精準計算轉換層和地基的結構及承重。另外由於工地空間有限,但需安裝大量七至九米懸臂式鋼結構,為工程團隊帶來重大考驗。團隊以BIM 協助規劃鋼結構的施工和組裝程序,清晰標示裝嵌位置,協調吊運和焊接工序,並為分判商擬訂詳細工程圖則時提供可靠依據。

The Henderson 外牆由 4,080 塊玻璃組件構成,超過 1000 種不同曲面。巨型四層中空夾膠立體曲面玻璃的生產、檢驗、組裝都接受嚴密監控,每一件製件須經過立體掃瞄,確保成品與組裝位置均與設計一致。組件同時加入 RFID 技術,除了追蹤玻璃組件的裝配位置,更可即時獲得幕牆玻璃的安裝情況及三維數據資料,有利日後維修保養人員掌握組件的狀況。

全賴整個建造團隊衷誠合作,以有效的風險管理預視潛在問題及解決方案,遇到問題即時解決,迎難而上,才成功克服挑戰。

The Henderson的工程除了彰顯優越的設計和建築科技,專案展示的可持續發展亦涵蓋三個部分,包括如何讓建築物減排、如何改變人的行為改善碳排放和能源使用,以及業界如何配合減低建造過程的隱含碳(embodied carbon)。恒基兆業地產有限公司地產策劃(二)部高級副總經理吳樹強先生強調專案利用「數碼分身」(Digital Twin)結合物業管理元素,設計時已包含裝配大量感測器,除了施工過程中能嚴密監控工程進度和質素,透過開發全新綜合控制平臺,收集和整合的運作資料,便利日後物業管理,締造舒適的工作環境。他們更進一步伸延此「數碼分身」(Digital Twin)技術用於辦公室租戶,The Henderson 為香港業界首個專案推出「業主–租戶–員工的ESG合作夥伴計畫」(Tri-party ESG Partnership Programme),不但有利租戶準備其本身的《環境、社會及管治》(ESG)報告;其員工亦可以直接受惠。.

此外專案的可持續發展設計顧及用家的幸福感。例如利用頂樓的太陽能板生產環保能源,驅動此項目設計專利的「太陽能幕牆降溫裝置」(Solar Responsive Ventilator), 以舒緩太陽的「西斜」熱力;感應即時實地天氣狀況,以手機應用程式為室內的用家提出節能建議;設立獨立出風和回風系統,減少疾病傳染;在洗手間和走廊之類的乾濕空間之間設置感測器,一旦偵察滲漏情況能即時識別事故位置,通知物業管理及時處理。「數碼分身」亦協助訂定健康生活和環保指標,無論個人生活習慣或企業的環境、社會和管治(ESG),均能借助「數碼分身」獲取參考資料。.

The Henderson 項目展示 BIM 在現代建築發展的貢獻,成為本港第一個榮獲 buildingSMART International 國際殊榮的建築項目。建造業議會主席何安誠工程師對The Henderson專案集合安全、生產力、可持續發展、宜居及幸福設計於一身以及將物業管理元素融入數位分身內,正正與議會期望在業界大力推行的方向不謀而合,是讓業界參考的一個良好典範。.

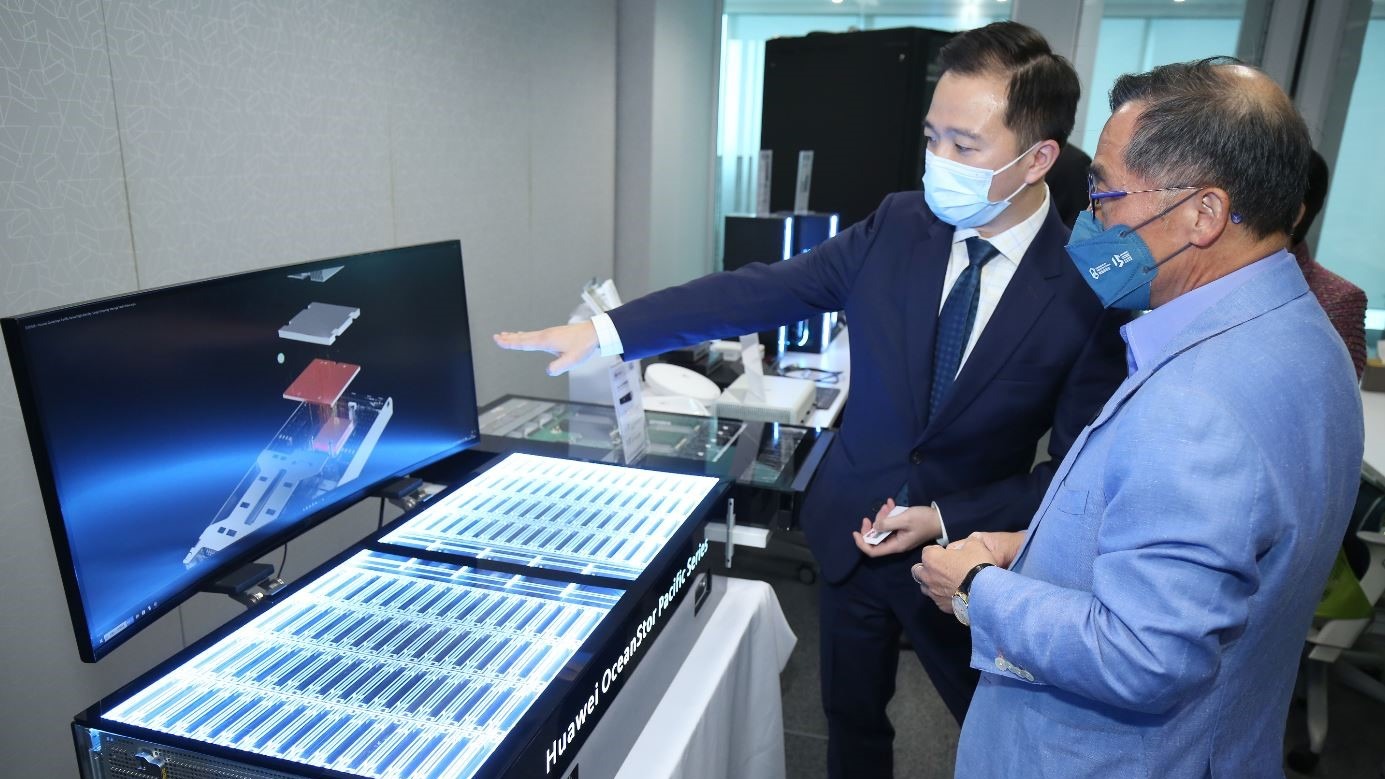

在全球著重大數據新時代,各行各業都靠數碼化升級轉型,5G、雲端技術、各種網絡技術及相關解決方案已是不可或缺的部分。建造業議會主席何安誠工程師早前聯同議會成員盧李愛蓮女士到訪華為香港辦公室,了解業界如何可以透過數碼技術推動香港智慧建造創新發展與數碼轉型,邁向宜居智慧城市之路。

建造業數碼化事在必行,網絡配套至為重要。當大量信息流動,懂得分析大數據才可提升生產力、效率、安全。有些較先進的工地會透過影像及人工智能,全方位檢視安全狀況,務求做到自動化實時監察。透過物聯網、監察系統收集的數據越來越多,建築信息模擬就可以透過數據湖(Data lake)配合強大運算力平台做到數據治理。華為提供全球領先的ICT(資訊與通信)基礎設施和智能終端機提供商,「華為雲」提供雲原生、全數字化、全雲化、AI驅動,一切皆服務及幫助企業發揮應用處理大量數據而產生的價值。利用「華為雲」的人工智能技術可以處理「通用信息模型」(Common Information Model),例如透過數碼雙生(Digital Twins)、無人機、光學影像、雷達等收集數據,再智能化分析數據以實境建模。這個技術由室內設計以至整個城市規劃,甚至保護長城等世界文化遺產可以用上。

華為的5G及光纖技術在各行業的廣泛應用可以為香港提供參考。透過通訊技術,他們可以將大量工序轉移到工廠或生產空間內進行,例如煤礦行業利用5G遠距離控制及操控機械,大大提升工作安全,改善行業形象;另外在深圳亦有採用相關技術在公車上幫助提升駕駛安全,如有非正常駕駛行為便會立即發出警號。議會主席何安誠工程師指出早前本港有數宗工程車行駛期間發生的意外,認為可以此類技術為藍本,按香港運輸車輛的情況再調節並嘗試使用。新科技可以讓工程人員在控制室偵測及遙距掌控混凝土車或同類工程車的速度,減少意外發生的機會,救回一條性命即救回一個家庭的幸福。

為進一步擴闊建造業碼數化的版圖,議會與華為香港於較早前舉行的建造創新博覽會2022期間,簽訂《關於共同推動香港建造業低碳智慧建造創新科技發展與數字轉型的合作備忘錄》,聯手推動建造業升級轉型,進一步提高專業水準。

是次合作更在香港特別行政區行政長官李家超、中聯辦副主任盧新寧、中國住房和城鄉建設部建築市場監管司司長曾憲新、香港特別行政區財政司副司長黃偉綸、香港特別行政區發展局局長甯漢豪、建造業議會主席何安誠、中國住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心主任劉新鋒以及華為亞太數字能源業務部總裁孫鉑涵等嘉賓的共同見證下,由華為香港行政總裁鄧水根與建造業議會執行總監鄭定寕簽署,更顯是次跨界別合作的重要性。

建造業議會一直不遺餘力推動可持續發展,香港特別行政區建造業議會主席何安誠工程師表示:「很高興今次與華為香港簽訂合作備忘錄,一同帶領業界以低碳智慧建造創新科技發展與數字轉型大數據世代。雙方合作將以可持續性、自動化、數碼化、人工智能化四大宗旨,再加上大數據技術與5G結合,大大提高工程效率和安全。我們希望透過雙方強強聯手,啟發業界善用科技減碳轉型,共同實現2050年前『碳中和』的目標。」

華為亞太數字能源業務部總裁孫鉑涵也表示:「我們非常期待與香港建造業各合作夥伴携手實踐,透過科技創新整合數字技術和電子電力技術,推動潔淨能源發展與能源數碼化。在戰略合作中,華為將進一步聯合建造業議會打造低能耗低碳排放樓宇、低碳工地和零碳園區等場景化方案,有助香港發展成低碳化智慧城市。」

內地已承諾在2060年前實現碳中和,香港也力爭在2050年前實現,當中建造業的參與尤其重要。華為在深圳福田區安托山有一個「光儲直柔」近零碳園區示範樣板點,預計每年可生產150萬度光伏綠電,年省電比例達51%;每年碳排放降低比例達63%。低碳智慧建造乃未來大勢所趨,建造業議會作為業界先鋒,定會採取不同方案,包括數碼轉型、人工智能,以至在全球搜羅嶄新技術等,向低碳智慧城市之路邁進。

建造業由設計階段、興建模式,以至物業管理,都要與時並進,將創新科技效益發至最大。由建築署牽頭的將軍澳入境事務處總部工程就是一個好典範,項目採取「設計與建造」模式,由設計至工地設備都關顧工友。建造業議會主席何安誠工程師、議會成員兼屋宇署署長余寶美女士及建築署署長謝昌和先生到工地參觀,檢視團隊如何善用嶄新技術進一步提升生產力及安全。

工程佔地約17,200平方米,其中一個特色是南北翼兩座大樓在8樓及14樓都有寬闊樓面貫穿,項目團隊巧妙使用預製桁架(RMD Truss Box)來興建這部分的永久結構,不用「搭架」興建樓面,相類技術以往只應用在天橋,今次首次應用在大樓工程,大大減少高空進行的複雜工序,不但提升安全水平,更可加快上層工作,下層繼續進行安裝幕牆等工序。大樓一共用了19條預製桁架,各27米長,每個模組可以按實際需要配搭不同長度桁架,提升靈活性,讓工匠安全地搭建樓面。桁架亦可重用在其他合適的項目,在環保及可持續發展上出一分力。

將軍澳入境事務處總部第一座及第二座亦會由一條34米長、240噸重的連接橋連接。為減少高空工作產生的潛在風險,項目團隊選擇讓工匠在地下完成裝嵌整座橋,再運用Stand-Jacking method托起,減少依賴流動式起重機(Mobile Crane)運送重物及相關高空工序,倍感安心。

議會很高興又有工程項目採用無棚架安裝升降機技術,搭建臨時工作平台來安裝電梯軌道和井道其他設備,地下設置無腳手架(False Car),不用再像之前等待混凝土凝固,節省人力達一成,更可縮短工程三至四個星期。 整個工地有超過20部電梯,所以團隊決定於電梯井加裝臨時門及中央系統,實時監察臨時門的開關情況,確保安全。而大樓有25%的工序採用機電裝備合成法(MiMEP),以升降機大堂為例,冷氣、水喉及電氣都透過在工廠預先製定組件再運至工地,加快工序。值得留意是運送組件的架都配有滑輪,避免工匠搬運重物引致勞損或危險。主席何安誠工程師稱讚團隊極具心思,完全將裝配式設計(Design for Manufacture and Assembly)和建築設計安全(Design for Safety)融合,提速提效之外亦關顧工友安全。

要科技落地,單靠一人之力絕不能成事,一定要業主、顧問、承建商、分判商多方持份者通力合作才做到。議會主席何安誠工程師讚嘆建築署領導與各承建商協作能力強。業主支持工程中採用Hilti 的JAIBOT鑽孔機械人,它將各部門不同的工程需要轉化成數碼指令,透過BIM讓工地的鑽孔機械人工作。鑽度由最低2.54米至最長的5米都能輕鬆完成,機械人頂部亦設有防塵罩及吸塵機,可吸走99.95%由鑽孔產生的塵埃,不但環保,減少高空鑽孔工作亦大大提升安全。JAIBOT頂部裝有3D鏡頭,能感應機械臂及天花之間的距離並自動調節,每天最多可以完成110個洞,比傳統工序快兩倍完成!風火水電各種不同行業都有鑽孔,工地如何準確地鑽?JAIBOT機械人鑽孔後會打一個標記,方便其他工匠分辨及進行不同的安裝工序。

作為一單成功全面應用創新科技的建築工程,物料亦不可或缺。承建商協興建築與科研公司合作生產高性能輕質多孔混凝土的創新膠囊技術,在2017年贏得建造業議會創新獎可持續建築組第二名。因為它是閉合孔的多孔結構,微細氣孔均勻分布,故輕身,又耐火、隔聲和隔熱。這個項目的地庫樓梯或洗手間都採用此特別的混凝土,將來其他工程都可以此作參考,讓科研落地。

炎炎夏日30多度高溫在工地工作絕非易事,稍有不慎就有機會中暑,項目團隊在工地實施不同消暑措施如派雪糕、生果及冰粒包,讓前線工匠即時降溫休息再開工,效果事半功倍。同時在疫情下,工地更特別添置5G遙距控制噴霧消毒機械人,機械人上設有360度鏡頭及雷達,同事只需安坐辦公室控制便可。

一個項目的成功,關顧工匠身心健康與安全是基本,科技應用亦不可或缺。建築署署長謝昌和先生提到此工地應用了機械化、物聯網、影像化管理等提升工地安全及效率,希望年輕同事不要墨守成規,「想到」就要「做到」,要有勇於創新的思維才能配合建造業2.0及工業4.0。議會定會與業界通力合作,為香港未來創新篇,進一步提升建造業的專業質素。

萬丈高樓平地起,穩固的基礎對建造業尤其重要。平水測量行業統一平水及企水,亦準確無誤地定位及標示施工位置及工序,為整個建築工程打好根基,便利其他工程施工。建造業議會(議會)主席何安誠工程師早前到訪合益平水有限公司(合益),了解行業如何與時並進,與年輕一代利用創新數碼科技及先進儀器提高準繩度,精益求精。

議會一直鼓勵業界採納創新科技,在現今數碼時代中保持競爭力。合益平水有限公司響應議會工作,善用「建築信息模擬」(BIM)等技術促進施工質素及效率。在建築過程中,分判商會按各自的專業畫出平面圖顯示不同工作內容如結構圖、泥水圖等,惟圖則零碎且各自獨立,難免有互不相符的地方,亦未能從平面圖則中具體展示最終成品,工友如依照而施工則容易出錯。

現時不少承建商遂應用BIM以改善此情況,合益董事洪聲揚指BIM技術在平水測量方面大派用場,平水測量按圖則在工地準確刻劃或彈上墨線以說明施工位置及內容,故需十分謹慎閱讀及理解圖則,「利用BIM可以即時找出各張圖則不相符的地方,令拆解及整合圖則的『夾圖』工作更方便容易。」

合益的BIM團隊共有三至五人,每星期皆會收到承建商及分判商在圖則上的更新。項目協調員胡振江能夠熟練操作BIM,只需一至兩日便能夠透過BIM整合各圖則抵觸的地方,從而在與承建商及分判商的會議上提出,提醒相關部門改變施工方案。「BIM模型清楚顯示每一樓層各工種如機電、水喉的詳細資料等,亦能夠讓我們預視施工流程,促進我們作為平水工與其他部門的溝通。」BIM技術協助工程團隊預早找出問題所在並隨之解決,令平水測量行業能夠以最準確的數據及資料彈出精準的墨線,大大減低實際施工時出錯的機會。

按政府規定,所有預算達3,000萬港元以上的主要基本工程項目的設計和建造必須採用BIM技術。議會主席何安誠工程師欣賞團隊以BIM協助平水測量工作之餘亦促使整項工程更順利地進行,利己利人。洪聲揚指發展BIM絕對是建造業的未來趨勢,合益甚至在未有採用BIM的工程項目中主動應用,展現他們的專業態度。

團隊會把平面設計圖透過軟件轉化成立體模型,令圖則可視化,方便承建商制定施工方案。項目協調員李貴豪舉例,他曾在BIM模型中發現樓梯出現梯級與地面距離太多甚至淨空不足的情況,遂在會議上反映,而承建商亦即場作出改動,令圖則更臻完善。何安誠工程師表示團隊自發建立BIM模型雖然要花費不少工夫,但對整體工程大有幫助,讚揚圑隊的專業精神。

除了應用數碼科技,平水測量行業亦由人手操作轉型至藉助高科技精密儀器工作,從根本提升專業水平。洪聲揚指行業現時已廣泛使用雷射平水儀、全站儀及自動墨斗等取代平水喉及手動墨斗等,利用精良儀器節省時間及金錢,提升效率。合益更應用無人機協助施工,透過航拍測量工地得出實時平面地圖,並利用點雲建模創建工地立體模型。照片、地圖、全景圖令工地情況一目了然,方便跟進工程進度之餘亦能提升工序準確度。

團隊成員黎鎮滔負責操作無人機,他會利用此技術檢驗工序及控制質量,「將航拍圖及設計圖對比,可以分辨出模板及橫樑等,再從顏色及位置等檢查有否錯誤安裝。」黎鎮滔現時每一至兩星期便會用無人機拍攝工地現場,所拍圖像宛如可視化時間表,紀錄工程變化。

平水測量以往被視為較傳統的行業,惟合益平水有限公司利用創新及數碼科技打破外界對行業的既定印象,展示發展可能及空間,亦吸引年輕人入行大展拳腳。議會主席何安誠工程師指議會一直推動業界創新,從而提升安全。他指合益團隊對於精益求精的追求令他眼界大開,亦證明所付出的努力必有回報,他鼓勵業界秉持此專業態度,共同使建造業更為進步。

建造業界不斷尋找方法為可持續發展出一分力。由於混凝土是大部分建築物的主要材料,佔世界二氧化碳排放量達8%,所以全球水泥及混凝土協會(Global Cement and Concrete Association)表明期望2050前實現淨零排放。建造業議會一直致力在業界推廣可持續發展,鼓勵業界嘗試以負碳技術達至碳中和的目標。早前建造業議會主席何安誠工程師、聯同議會成員盧李愛蓮女士及工業傷亡權益會總幹事蕭倩文女士去到金門其中一間混凝土配料廠參觀,探討混凝土如何升級,減碳同時提速提效,並透過數碼技術掌控混凝土車司機的安全。

要量度混凝土磚的成熟程度,傳統方式多是透過壓磚或打槍測試,壓磚測試對建築具破壞性之餘亦製造大量廢料,打槍測試對於位置及角度都有極高要求,影響測試結果的準確性。金門建築四年前在英國引入一種混凝土傳感器(Concrete sensor),令工程省時便捷得多,它的體積約如一粒士多啤梨般細少又輕身,直接扣在鋼筋上,如常倒入混凝土,傳感器便可以憑溫度量偵測混凝土的成熟程度,結果亦可即時傳送至手機,不用等待混凝土壓磚報告才繼續其他工序,混凝土傳感器內的人工智能更有警示提醒混凝土成熟程度太強或太弱。去年屋宇署亦開始承認此新方式的量度結果。對比起傳統壓磚測試,假如一個項目需要壓14000磚,混凝土傳感器可以節省18噸二氧化碳,有助建築物在環境保護、社會責任和管治(ESG)邁進重要一步。

將軍澳日出康城其中一個建築項目已試用混凝土傳感器,如使用傳統方式灌注混凝土興建,一般需要等待160多小時,混凝土才有足夠強度去進行下一個工序,但用新方式則可減少至100小時。一般工程項目平均用五天才完成一層樓,採用嶄科技術後縮短至四天,以樓高23層來計,工程時間可以縮短一個月,做到真正提速提效。目前新加坡部分工程項目已經應用第三代感應器,可以量度結構有否傾斜或震盪,而且傳感器可以換電池,可以長時間使用。議會成員盧李愛蓮女士期望新一代傳感器,可以量度鋼筋銹蝕的情況,及早通知業主及物業管理處處理。Digital G總經理王鯤量先生指一個30層高的項目大約需要300粒傳感器,成本只需工程造價的0.01%。議會主席何安誠工程師讚賞這項技術節省的時間及碳排放比成本更大,業界值得跟從。

工程團隊去年開始採用CarbonCure技術,回收二氧化碳及加入混凝土進行礦化作用,讓二氧化碳與水泥鈣結合,變成碳酸鈣,永久保存在混凝土當中,更可提高混凝土強度,從而減少5%水泥材料的應用亦可讓其他工業排放的二氧化碳不用排到大氣當中。他們於內地回收二氧化碳送至屯門廠房並儲存在金屬壓力缸,其後再由控制室發出信號,以氣體及雪的混合形態打進混凝土當中,減碳又環保。

一般在廠房生產的混凝土要送去工地,都會加入冰粒以保持指定溫度,沒有控制冰粒的人工智能系統(Ice optimisation content )之前,工程團隊都是靠經驗粗糙估計每車需要多少冰,但現在可以透過系統的大數據計算,再根據當天天氣及原材料的溫度去計算冰粒數量,維持溫度。系統會一直追蹤混凝土去到工地時的狀況,一立方米混凝土可以慳到25KG冰,一年可以節省超過 17,000噸冰,在品質監測及可持續發展都有明顯的幫助。

要做好ESG不能單靠一項應用,在管理運輸團隊方面同樣重要。混凝土配料廠內的控制室是廠房的心臟地帶,只要坐在控制板前,透過GPS就可偵測到混凝土車的車速及駕駛時道路限速是多少,每30秒更新一次,如發現連續超速,車內即發出警號,車隊的監督員都會收到短訊或電郵通知,監督員使可以立即打電話給司機了解情況及作提醒。當工程車去到工地,控制室螢幕可以見到該車正在灌注那款混凝土、何時完成,一切都瞭如指掌。

金門建築要求人員及車隊進行定期檢查,司機一年一次強制體檢、有休息日、控制工時不能過長,廠房特設休息室及浴室等給司機們清潔、歇息、伸展,他們還要進行駕駛態度測試及工作坊,重溫安全知識。運輸車輛則需每兩至三個月做煞車(Brake)系統測試,團隊還會提醒司機盡量避免行駛交通黑點,多管齊下,近年意外率一直下跌,何安誠主席希望整個行業都可以參考這個實務守則。

在樓宇及結構的生命週期中,混凝土由生產、運輸到使用週期都佔著重要的位置,對可持續發展的影響相當大。建造業議會為業界推出綠色產品認證,28個產品類別中,已經有超過800多項產品已獲得認證,當中超過500款更與混凝土有關。議會期望業界在採購時選擇更環保的材料和產品,共同攜手建設可持續未來,締造宜居城市。

科研能解決未來的問題,創新更可帶給社會無限可能。建造業議會(議會)一向重視科研發展,致力推動業界實踐科研成果,議會主席何安誠工程師、議會成員何國鈞測量師及建築信息模擬專責委員會時任主席馮宜萱建築師等、早前到香港大學建築學院iLab參觀,了解由院長Chris Webster教授及副院長呂偉生教授帶領的團隊的最新研發成果,如何擴闊及深化建造業數碼領域,與議會合力將香港打造為世界級的智慧城市。

議會由2018年開始,向業界大力推動「組裝合成」建築法,由工廠生產然後運送至工地安裝,短短數年間業界紛紛採用,現時本港已經有超過100個「組裝合成」項目規劃或興建,成績令人鼓舞。呂偉生教授的香港大學團隊研發了「組裝合成」三寶(MiC Trilogy),以數碼程式監控工廠生產、運輸、安裝流程。

第一個程式——e-inStar在工廠生產模組時,將流程數碼化,工作人員即時上載巡查紀錄、有關相片及測試報告,再在儀表板(Dashboard)顯示出來,成功將區塊鏈視像化,讓遠在香港的團隊成員都能了解廠房運作,確保組件質素。模組完成後運送到香港,工作人員會利用i-Core Sensor沿途監察溫度及濕度,透過區塊鏈技術及第二個程式——e-TranStar程式更可實時追蹤模組位置及預計到達時間。

當組件送至工地時,團隊會使用第三個程式——E-InstalStar獲取安裝資訊,檢查其定位是否正確。值得一提的是程式的準確度極高,將偏差控制在數厘米內,此技術更在香港大學黃竹坑學生宿舍項目試用。團隊透過OBBi系統(OpenBIM: Opening the gate for BIM and blockchain integration)開發了一套新算法,可以做到沒有延時及信息丟失的區塊鏈信息檢索,同時恢復到項目的建築信息模型之中,節省因檢測不足引致額外修補的工作和時間,確保MiC項目符合國際標準和安全。

科研要成功就必須抱求知若渴,虛心若愚(Stay hungry. Stay foolish)的態度,在組裝合成吊運部分,iLab團隊正研發一個用於吊運天秤的機械臂技術,可自動將模組吊運到指定位置,系統還會模擬計算及預測組件在吊運時會否相撞。議會主席何安誠工程師大讚技術可增加生產力及安全,造福業界,希望研發人員盡快克服風速等問題並完善方案在先導項目試用,讓更多組裝合成項目得以提速提效。

建造業議會一直不遺餘力推動數碼建築技術發展,更為業界制訂建築信息模擬(BIM)標準,方便持份者如建築師、工程師、測量師及承包商等確保由BIM產生的項目符合質量標準,很高興除了業界外,學術團體亦有應用技術。港大研究人員利用光學雷達儀器(Mobile LiDAR)及360度鏡頭素描,配合專屬軟件,數分鐘內就可以將數百呎房間的設計及物件轉化成建築信息模型,它更懂得自動存取議會的標準BIM組件,如天花、牆身、桌、椅子、抽屜等。目前軟件仍進行改良中,議會主席希望研究盡快完成,讓更多項目嘗試使用。

現時工地經常使用不同長度/深度的鋼筋連接器(Coupler)將不同鋼筋接駁延長及令鞏固,再筆錄詳情,容易遺失及出錯。iLab團隊研發了一個可以無線充電的Coupler Inspector Robot量度鋼筋連接器的深度同時紀錄量度的時間、日子、負責人及製作對應其他的鋼筋連接器的QR Code,確保準繩亦會即時傳送紀錄至電腦,方便日後查閱。

iLab 於2016年獲香港大學發展基金的支持成立,研究智慧城市與工業4.0所帶來的機遇與挑戰城市大數據實驗室,成立至今已經為香港及其他地區的建造業現代化方面帶來不少重大突破。近年iLab亦贏得議會不同的大獎,包括2015年建造業議會創新獎的青年創新獎及2021年建造業議會數碼化大獎銀獎(機構類別 – 培訓/研究機構),相信其出色團隊會繼續精益求精。議會亦會秉承支持科研落地的宗旨,鼓勵建造業與學術界合作,拓展科技應用,共同提升建築效益。

常言建築與生活息息相關,建造業在各大小民生議題上皆致力回應社區的需要。政府近年加強對不幸流產者的關注及支援並興建各項設施提供協助,建造業議會(議會)主席何安誠工程師早前參觀全港首個流產胎專用火化設施「永愛堂」,了解業界如何以自身專業出發,透過建築設計向失胎家庭送上關懷。

永愛堂啟用前,香港只設流產胎安放設施,而在此之前24周以下流產胎一般只能被視為醫療廢物並送往堆填區處理,無疑加重家屬的傷痛。永愛堂投入服務象徵他們可選擇不同方式妥善安排胎兒後事,亦為本地醫院及醫療機構提供未被領回流產胎的火化服務。負責項目設計的佰萊特建築設計事務所總監及聯合創始人李昭明建築師及梅鉅川建築師指項目具有重大意義,他們希望顧及家屬情緒並帶給安慰,故在設計上花了不少巧思。

永愛堂座落在葵涌火葬場旁的山坡上,以統一的色調及兩幅大型弧形屋頂作為建築特色,李昭明指除了美觀,屋頂的弧形設計亦有其實際作用,「我們不希望建築物太龐大令人感到沉重,所以設計了圓滑的弧形屋頂,並能以此遮蓋火化設施的煙囪,以免家屬觸景傷情。」

建造方法亦與設計一樣大膽創新,面對施工期間因疫情導致物流受阻的挑戰,團隊即時應變改以現場預製的方法提高速度及效率,利用工地旁的空地作為臨時預製組件工場,亦也可節省運輸支出及時間。「項目在設計階段已採用建築信息模擬(Building Information Modelling,BIM)技術建立整座建築的立體模型,預製組件時便按模型造出三款模具,最後用八件組件建成兩幅弧形屋頂。」而在吊運及安裝組件期間,團隊亦把握時間建造地基及結構牆,發揮預製建造方法的優勢。

議會主席何安誠工程師讚揚團隊的靈活應變及活用數碼科技,亦早於設計階段便把可建造性納入考量,有助提升安全及效率,因此即使面對不可預視的困難,仍能迎刃而解。

除了火化裝置,永愛堂亦設不同設施供家屬悼念離去的胎兒,包括可進行悼念活動的多用途活動室、撒灰紀念公園及電子悼念屏幕。普遍火化先人由家屬按掣送別,感覺冷漠,兩位建築師就特意為失胎父母在多用途活動室「永愛禮堂」度身訂造送別儀式的程序,「屆時胎兒的遺體會被放置在盒子內,枱上亦可鋪滿鮮花,父母將胎兒遺體推入火化裝置的通道,然後關上燈及門,整個送別儀式猶如哄嬰孩睡覺一樣。」

「永愛禮堂」以外,李昭明及梅鉅川在設計其他設施時亦花了不少心思,體貼家屬的感受。悼念及火化後,家屬離開活動室前往撤灰紀念公園時,映入眼簾的是水聲潺潺、倒影著天空的水池。梅鉅川指希望以此舒緩家屬的情緒,「儀式完成後從另一方向離開、特地營做的開揚景觀,種種佈局都有冀望家屬能夠釋懷的意味。」

在撒灰紀念公園「永愛小花園」中央的生命之樹四季常青,家屬在樹旁撒灰,寓意生命的循環生生不息,一旁的留言架可以掛上花及字條,為家屬提供對胎兒表達愛意的機會。永愛堂亦供家屬進行悼念,在公園旁邊的「思念閣」設有電子悼念屏幕,家屬在悼念時能回望公園追憶摯愛。兩位建築師冀借永愛堂各個巧思設計,助家屬早日放下傷痛。

「永愛堂」象徵永遠的關懷及愛護,除了指家屬對逝去胎兒的愛,亦體現社區對失胎家庭的支援,對失胎家屬以至社區皆大有裨益。何安誠工程師讚賞團隊的細心及同理心,設計時處處從使用者的角度出發,關顧他們的需要。

李昭明及梅鉅川指在永愛堂啟用後,不時收到家屬及社區的反饋,令他們大為感動,他們分享:「失胎家庭真摰的感激,甚至其他家庭曾送上心意卡作為鼓勵,令我們覺得這幢建築確實能夠履行它的使命。我們更認為這個項目最重要的並非展示建築設計上的優秀之處,而是展現持份者如何關心服務使用者。」何安誠工程師十分認同並表示是次項目反映出建造業的初衷——為市民建造更幸福的家。

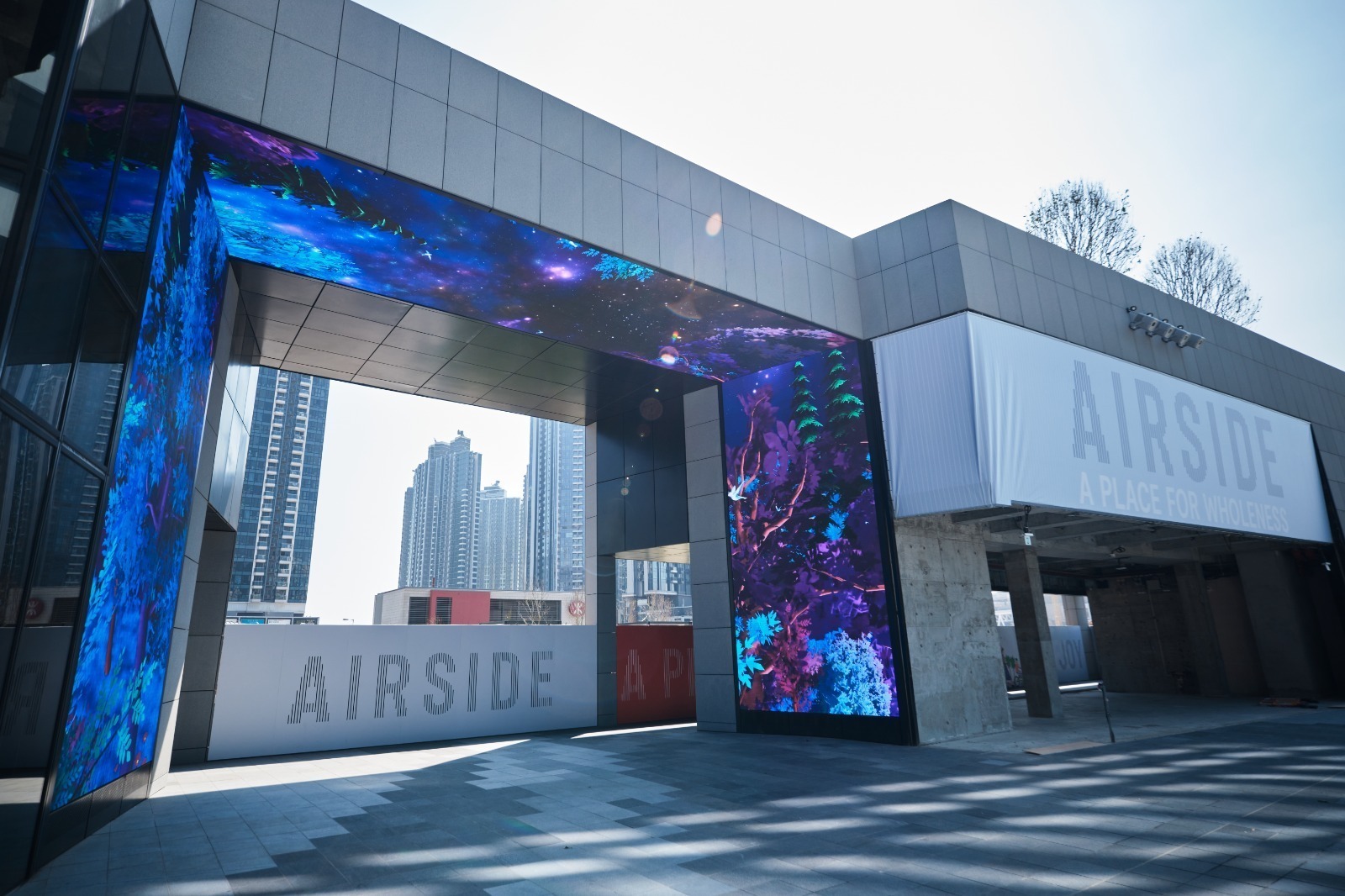

建造業以一磚一瓦建設城市,當以「看建未來、築及生活」為己任,兼顧可持續發展之餘,亦照顧鄰近社區的需要。建造業議會主席何安誠工程師早前到啟德發展區,參觀新近落成的商業零售綜合項目AIRSIDE,了解該地標項目如何於設計及建築過程上以人為本,實踐可持續發展。

AIRSIDE為南豐集團的旗艦項目,項目貫切集團名為「SEWIT」的可持續發展框架,以社區共融(Social Cohesion)、環境保護 (Environment) 、全人健康(Wellness)、創新(Innovation)及科技 (Technology)推動社區及環境發展。南豐工程部副總經理區子昌指AIRSIDE位處新浦崗舊區和啟德發展區的新舊交界,發展時有責任匯聚兩區,創造社會影響,滿足社區對公共空間的需要。

AIRSIDE樓高47層達200米,為啟德發展區最高建築。項目主要分為甲級寫字樓和多層商場,亦連接啟德港鐵站和地下購物街。項目發展商南豐以紗廠起家,設計亦特別致敬此傳統,南豐工程部高級策劃經理楊劍文介紹指項目外牆玻璃採用曲面玻璃,概念如同以絨布包圍建築物,由於玻璃深度不一,遠看更覺柔和。為便利公眾休憩享受,大樓沿啟德河方向的設計特別移後20米,務求增加公共空間;廣場與大樓之間亦不設圍欄,可舉辦社區活動,連絡公眾。

此外,AIRSIDE設計揉合都市生活和自然環境種植大量植物,包括梯流式的綠化層、露天樓頂、陽台及庭園,楊劍文表示項目整體綠化比例達33%,比《可持續建築設計指引》要求的20%多於一半、項目又設計面積達1,000平方米的綠色植物牆,提升綠色觀感。

可持續發展得以更上一層樓,全賴先驅敢於嘗試,推動行業。環保領域為AIRSIDE發展關鍵,項目訂立「CO6」目標,包括減碳(CO2 Reduction)、舒適健康環境(Comfortable and Healthy Environment)、成本效益(Cost Effective Smart Technology)、(Conspicious Performance & Consumption)、創造社區中心(Community Hub Creation)等。

減碳方面, AIRSIDE為全港首座商業大廈採用「區域供冷系統」,以30,000KW噸冷水製冷,減碳效果好比種植了9,700棵樹。其次,AIRSIDE亦採用創新自動垃圾收集系統,普通垃圾及可回收垃圾直接由辦公室經管道運送至地牢收集糟,智能系統能即時分析大數據,顯示租客廢棄垃圾量,長遠有助推動用戶減廢。

社區方面,AIRSIDE引入自動單車泊車系統,為全港首例,此系統由感應器和輸送帶控制,用戶透過應用程式自助泊車。南豐工程部屋宇設備助理總經理黃偉業表示AISIDE共設48個單車泊位,期望以此服務社區需要,並教育大眾低碳生活模式,鼓勵市民多以單車代步,使用「綠色出行」。

AIRSIDE項目工期只得930日,工地面積達17,800平方米,需以逆築法(Top-down Construction)興建4層地庫,其地下水位甚高,更有地鐵於工地附近行駛,協興建築工程團隊坦言施工難度高,必須以先進建築科技輔助,其中建築信息模擬(BIM)不可或缺。協興建築副工程項目經理胡梓晴指「業界近年不斷推廣CDE(綜合數碼共用平台)的概念,AIRSIDE正是一個成功的例子。由2019年步入工地起,南豐已牽頭與我們合作採用CDE平台配合BIM運用,無論圖紙設計、審批等各方面,一切都於CDE中實時發生。」過往工程人員須透過實體圖紙部署工程,但AIRSIDE實行「5D數碼化管理」,理順各種複雜之建築方式,計算工期和設計工程順序,以至後期生產力檢討亦可以BIM進行,幫助工程團隊打造安全有質素的工程並如期竣工。

AIRSIDE以天橋連接新蒲崗區,胡梓晴指興建天橋大幅應用BIM,解決了不少的施工困難,例如橋樑鋼結構及裝飾鋁板均以BIM協調設計,及後更用於拆圖傳送至工廠加工預製組件。另外由於天橋橫跨四條行車線,為減低工程對鄰近交通之影響,團隊早期已運用BIM計算工序,協調不同持份者,以便盡快完工及將對公眾的影響減至最少。

AIRSIDE項目以可持續發展為原則,建築兼顧社區和綠化需要,過程盡用數碼化協助,何安誠主席讚揚項目於多個層面創下本地建築先河,其中包含碳中和、全生命周期物業管理的元素和願景,可謂業界模範,值得來者參考。

都市發展一日千里,新舊日復交替,嶄新的建築物追求與環境共融,外觀設計尤爲重要。作為觀塘區全新的地標性商業項目巧明街第240號(KTIL240)發展項目,幕牆(Façade)面積超過40萬平方尺,巍巍壯觀。

建造業議會主席何安誠工程師、執行總監鄭定寧工程師、議會成員廖聖鵬工程師及唐嘉鴻工程師到訪項目工地,視察承辦商大師有限公司(Entasis Limited)利用建築資訊模擬(BIM)協助解決幕牆建設的挑戰,以及了解團隊如何通過自行研發的數碼系統及專業知識,監控、管理、提升工程效能及保障工地安全。

為配合項目外觀的弧形設計,幕牆玻璃元件在生產時需滿足「雙曲彎弧」(Double Curve)設計要求。按常規生產模式,製作元件的失敗率高達50%,引致浪費,更極大降低了生產效能。

「所以我們採用三維掃描(3D Scanning),將玻璃成品的弧度參數,輸入建築資訊模擬模型(BIM Model)進行比對,如有誤差可即時發現並調整。」高級項目統籌陳文浩介紹。「而且我們在進行中空玻璃(IGU)加工前,已通過上述方法將未達標的玻璃元件篩走,將耗損率從50%降至約10%。 」高級項目經理龍焯彥補充道。在3D Scanning的配合下,運用BIM 確保建造準確性,提升成品質素,減少資源折損,高效節能。

組件運送涉及多重的生產、運輸及安裝等步驟,如何實現資訊同步,是流暢項目管理的關鍵。團隊利用自行研發的數碼供應鏈監測系統STAMP 及「綜合數碼建造方案」(IDPD) 實現「一條龍」式監管,從工廠生產、倉庫運輸到工地安裝,均可實時追蹤及監察。透過數碼供應鏈的實時數據,隨時隨地了解施工進度,訊息快捷、透明。

從BIM典型版塊單元開始,Entasis 利用自家研發的Entasis自動化系統(EAS),自動化生產各類型工程圖紙。系統內二維構件圖紙及清單等信息,亦會跟隨BIM數據的變化同步呈現,有助精準採購減少浪費。善用系統構建圖紙及數值代碼,不但能節省時間,更能減低由於依賴人手從事重複性工作引致的誤差,有利合理分配人力資源,確保工程質素更高和可靠。

本次項目的幕牆建造涉及大量複雜且不規則的設計,團隊更利用BIM 及參數化設計(Parametric Design),特製C字形吊架,確保在吊掛重物時讓重心(CG 點)保持垂直之餘,巧妙地避過建築物上凸出的防水硬件。再配以可調節的起吊孔(Lifting Hole)框架,於無需更改吊架設計的前提下,靈活地吊運不同尺寸的元件,創新又實用。

為提高「建築設計安全」(Design for Safety, DfS),團隊為柱腳安裝工程特製加硬的內嵌式繫條支架(Embed Tie Frame),以固定每支重超60kg的金屬桿(C桿)位置,以減低注入混凝土後的慣性誤差,消除需依賴工地人員現場修正所帶來的安全隱患,既便捷又節省人力。為達致理想的平整度,Tie Frame上預留4個可調節C桿,務求在標準化工序下保留調整彈性,力臻完善,真正達致「提效」及「提速」。

建造業議會主席何安誠工程師稱讚團隊於BIM 應用及專業領域的融合,值得同業借鋻。議會作爲業界牽頭人,鼓勵業界效法,以科技輔助行業發展,加强建築設計安全,提升效能,發揮專業,迎難而上。

從手工具、配件以至重型電動工具,創新均是提升效能的不二法門。電動工具公司美沃奇(Milwaukee)以鋰電池技術見稱,團隊更走到前線及香港建造學院介紹工具,並透過廣納用家體驗研發新產品。建造業議會何安誠工程師及議會成員陳劍光先生,早前到訪美沃奇設立於香港的亞洲總部,了解團隊如何破舊立新,令傳統工業工具更低碳及安全。

傳統工業工具多數倚靠燃油推動,排放廢氣容易造成污染,濃煙及遍地電線的工地環境,更會危害工友健康及安全。美沃奇除了主打電動工具,近年亦研發兼容電池系統MX FUEL™,電池適用於同一系列所有產品,包括鋸片直徑350毫米的切割機、25公斤鑿地機、手持式鑽孔機等無線工業工具。而無線塔燈亦以電池驅動,按掣可伸展至三米高,最高提供27,000流明光線。議會成員陳劍光先生欣賞工具設計以前線工友角度出發,指工具毋須拉電線,能夠避免「跳掣」或漏電的風險。

進入大數據時代,機器學習(Machine Learning)功能成為大趨勢。美沃奇(香港)的印製電路板(PCB)電路板能收集用家力量大小、用力時間長短等數據後,再加以分析及應用,改良下一代產品。除了追求效能,安全亦是電動工具設計的重要考量。使用大型工具時扭力較大,容易出現鑽孔偏歪,從而產生反作用力,新手用家或因經驗較淺而受傷。團隊因此為產品加入「AUTOSTOP™️」功能,當感應到工具偏離鑽孔,便會立刻自動煞停,大大減低意外機會。

建造業創新及科技基金(CITF)積極鼓勵業界採用創新建築方法及科技,藉此促進生產力、提高建造質素、改善工地安全及提升環保效益。美沃奇(香港)目前有四項工具已在預先批核名單之列,包括LED 長距離工作燈、手持式鑽孔機、鑿地機及切割鋸,團隊同時正為一款電源供應器申請加入名單,藉此鼓勵更多建造業公司及工友應用電動工具。

團隊深信若要改變業界傳統的工作方式,從年輕一代開始最為有效。他們早前到訪香港建造學院講解及交流,更讓學員親身嘗試多款電動工具,務求助他們在正式投身建造業工作之前,了解及熟習使用最新的工具,日後便更得心應手。完成交流活動後,美沃奇(香港)商務總監Jackie表示,不但年輕學員為之踴躍,樂見導師亦非常歡迎新事物。他更期望將交流活動恆常化,讓更多業內人士接觸安全低碳的電動工具。團隊與時並進,亦為教育年輕人出一分力,建造業議會主席何安誠工程師亦表示受他們的熱情感染,希望這只是合作路途的開端,往後能夠把電動工具及更多建造創新技術帶到前線,共建未來。

九龍東正蛻變成本港核心商業區,迎來發展新一頁。建造業議會主席何安誠工程師早前造訪位於巧明街的商業發展項目「KTIL240」,此地標建築於九巴車廠原址興建,項目投放大量資源於建築信息模擬(BIM),設計階段已諮詢建築及物業管理團隊意見,各方通力合作, 以數碼化和智能設計促進效率,克服建築難關,從而達致可持續發展。

KTIL240為新鴻基地產旗下項目,總樓面面積(GFA)達115萬平方呎,項目包括兩座辦公大樓和商場,觀塘車水馬龍,發展項目更須精準數碼化管理,BIM輔助尤其重要。新鴻基地產工程管理部高級策劃經理麥啟華透露項目有逾40名BIM工程師坐鎮,從設計階段已積極與各階段團隊協調,未雨籌謀。他續表示公司早年已開始運用BIM,然而當年電腦科技未成熟,BIM僅應用於建築階段,只負責碰撞測試;今非昔比,此項目早於設計階段已應用BIM,數碼化貫通建築物生命周期,從源頭起已考慮營運及維修需要,「物業管理團隊由設計模型時已開始給予意見,設計團隊遂可因應其需要改善設計,及早調整,假如後期才協調或許已難以再作改動。」

大眾對建造業時有體力勞動、從業老化的刻板印象;惟此項目大幅採用數碼化,團隊年輕,以新科技扭轉形象,提升效率,麥啟華表示:「現場同事一路先在虛擬世界建立數碼模型和數碼分身,及後才動工,從而減少實際施工時的錯誤。」他續指數碼分身除有助工程人員預視工作環境,更有利物業管理,例如配合物聯網及人工智能提升管理質素。

項目工程複雜,團隊不諱言如非BIM協助,難以順利完成部分工序和結構。以商場特色旋轉樓梯為例,建築呈不規則結構,建築過程又有不少淨空高度挑戰,團隊靠BIM設計3D幾何模型,繼而以組裝合成(MiC)方式由廠房生產組件,以減少現場工序。施工期間,團隊一直以雷射掃描監察,並以3D圖紙配合擴增實境(AR)及虛擬實境(VR),確保工程符合設計。

項目位處鬧市,工地空間有限,項目多處應用裝配式設計(DfMA),以場外生產減少現場人手和資源浪費,增加建造效率。傳統工程中,空調機房配件多於現場安裝,KTIL240則以DfMA方式於場外組裝,配件悉數置於櫃中,擺放有序整齊,增加機房空間。惟機房一體化後體積變大,添加運輸難度,團隊遂採用「n-3」吊運方法,及早於樓面預留空間吊運模組,一方面方便安裝,另一方面又可利用樓面孔洞預先運入其他機電組件,加快工程進度。

KTIL240建築過程應用大量先進科技,高效且兼顧環保,大樓用電量及室內用水量比一般項目減少16%及40%,連同空中花園等設施,項目更有超過兩萬平方呎的綠化空間。此外,KTIL240與社區環環緊扣,除建設大樓,團隊亦積極透過此項目改善觀塘區內交通佈局,一方面與運輸署及區議會擴闊巧明街兩線行車線至三線,又計劃建設新行人天橋連接港鐵站,以人性化思維改善區內交通。何安誠工程師讚揚此項目正正展現如何透過建築促進市民宜居感和幸福感,「綜觀各個工地,此項目為非常出色,實現了建造業議會提倡已久的建築安全設計、可建性設計和可持續設計。」

香港房屋協會(房協)作為房屋實驗室,由房屋類型、建築設計、施工及管理模式都為業界持續帶來嶄新變化,長者屋便是其中一個受歡迎的項目。房協位於紅磡利工街的第三個「長者安居樂」住屋計劃項目豐頤居已落成,預計最快年中入伙。早前建造業議會主席何安誠工程師、國家住房和城鄉建設部城市建設司副司長劉李峰先生及英國Ebbsfleet Healthy New Town Programme 空間策劃主管Kevin McGeough先生等嘉賓獲邀參觀,大讚項目不單宜居、更充分照顧到長者住客的身心需要。

長者屋的設計必須可達性(Accessibility)高,才可讓長者住得安心。豐頤居以「長者友善」為建築設計核心,除了大門設高低位雙防盜眼、全屋低門檻、趟門洗手間、防滑地磚、扶手、無火煮食和每戶獨立消防火警燈等,還特別新增廚房活動式地櫃、窗戶攪動開關,以及每個樓層均有主題顏色設計,方便長者辨認。項目更引入全新的「智能樂齡緊急支援系統」,除了為單位提供24小時緊急支援,在屋苑其他位置需要協助,長者住戶只要按動配有定位功能的隨身裝置,都可得到適時協助,確保安全。同行的Kevin McGeough先生盛讚設計優秀,極具參考作用。他指豐頤居猶如優質酒店般,設備齊全,具良好的通風系統、設計善用光線、空間感運用得宜,而且可達性高,英國並沒有類似的項目,更笑言自己也想住在這裡。

豐頤居擁有逾萬呎的空中花園,長者住戶可體驗種植樂趣,或在陽光下享受切磋棋藝,豐富住戶互動機會。另外,住客會所面積亦達5,500平方呎,乒乓球、健身、麻將等娛樂設施應有盡有,躍動樂齡社交,更可擴闊朋友圈子,與社區保持聯繫,攜手互助,讓銀髮住戶在豐頤居過得精彩。

豐頤居項目同時設置醫療及復康中心,由社工、護理人員提供醫療諮詢、職業治療或物理治療。若住戶身體情況轉弱,亦可在屋苑內的安老院舍接受護理與照顧,康復後便可返回住宅單位。豐頤居團隊亦可提供如陪診服務、日用品代購、簡單家居檢查及維修服務等。

豐頤居屬於房協的「長者安居樂」計劃,入住前只需繳交一筆租住權費,日後毋須再繳付租金。項目專為60歲或以上的中產長者而設,提供312個單位,樓高29層,當中24層為住宅層,每層提供13個單位;設施佔5層,除了空中花園,還有住客會所及護理安老院舍等配套。議會主席何安誠工程師表示一個項目的成功,硬件(Hardware)固然重要,但「心件」(Heart-ware) 更不能忽視。「心件」是指透過志願服務及創新想法回饋社會。房協正作出良好示範,不論在設計上或項目類型上,讓市場上展示不同的多元共融(Diversity and Inclusion)項目, 增加社會的凝聚力,建設更美好的香港。

順德大橋是佛山市順德區重點工程,設計罕有地採用大跨徑鋼殼及混凝土組合塔斜拉橋以提升環保表現。大橋路線約長2.62公里,預計於2025年通車,將拉近大良與容桂兩鎮的距離,造福接近100萬人口,將有助帶動大灣區發展。建造業議會執行總監鄭定寕工程師早前率領建造業議會大灣區建造技術參訪團到訪這項標誌性基建,獲中交路橋建設有限公司介紹包括獲得多項專利的提塔機及安全智慧工地系統。

順德大橋的主橋採用連續半漂浮高低雙塔混合樑斜拉橋設計,能夠將對原本航道的影響降至最低。大橋兩側的橋塔分別高204米及151米,以204米的高塔為例,塔身分為32個節段,下橫樑為重約589噸的「鋼混組合結構」;中及上橫樑均為鋼結構,塔柱亦由「鋼混組合結構」及「鋼結構」兩部分組成。項索塔的節段於工廠預製施工,大大減省現場人手需求,同時減少高空工作的時間。中交路橋建設有限公司項目經理部黃開開先生亦表示:「項目大量採用鋼結構,能有效降低混凝土施工造成的污染,而且多餘的鋼材更可回收再用,達至低碳環保。」

國內已通車的斜拉橋或懸索橋鋼塔大多運用浮吊、塔吊等安裝方式。塔吊因覆蓋範圍廣等優點,所以獲廣泛應用於劃分節段的鋼塔吊裝施工。不過,據黃開開先生所說,目前國內擁有200噸以上起重能力的塔吊設備相對缺乏,而且使用率低,促使他們在興建順德大橋時研發智能提塔機。提塔機採用液壓方式運作,具有豎向爬升能力,提重能力可達約250噸,更適用於大橋索塔、橫樑及鋼箱樑施工,實現「一機三用」。經過不斷適應及改進,提塔機於2022年9月為高塔完成首次吊裝,至2023年2月完成T17吊裝施工,左右塔肢合計完成26節,期間有效施工時間為108天,施工高度112米,平均每天施工高度約為1米。

鋼塔節段於工廠生產,再於工地現場透過智能提塔機安裝,有效減低高空工作時間。工程團隊為求進一步確保施工人員的安全,於工地現場設立智能監控中心,能夠藉此監察風速、天氣、油缸壓力,而主要技術人員會留守設備監控室,透過360°攝錄機及多個螢幕監察及指揮,令工序減少至只需三人在高空工作。

相對浮吊等方式,提塔機成本較低,而且應用範圍廣,甚至可在山區施工,加上安全風險低、總施工期更可控的優點,有望將來應用於更多大型橋樑工程項目。提塔機已獲得六項專利證書,以及多項發明及後續策劃專利,並於2022年粵港澳大灣區高價值專利培育布局大賽,在逾千個參賽團隊中脫穎而出,榮登「戰略性新興產業集群五十項強項目」。建造業議會執行總監鄭定寕工程師參觀過後,讚揚團隊不斷創新求變,研發出更安全、更高效的提塔機,將能裨益更多大型基建及工程項目。

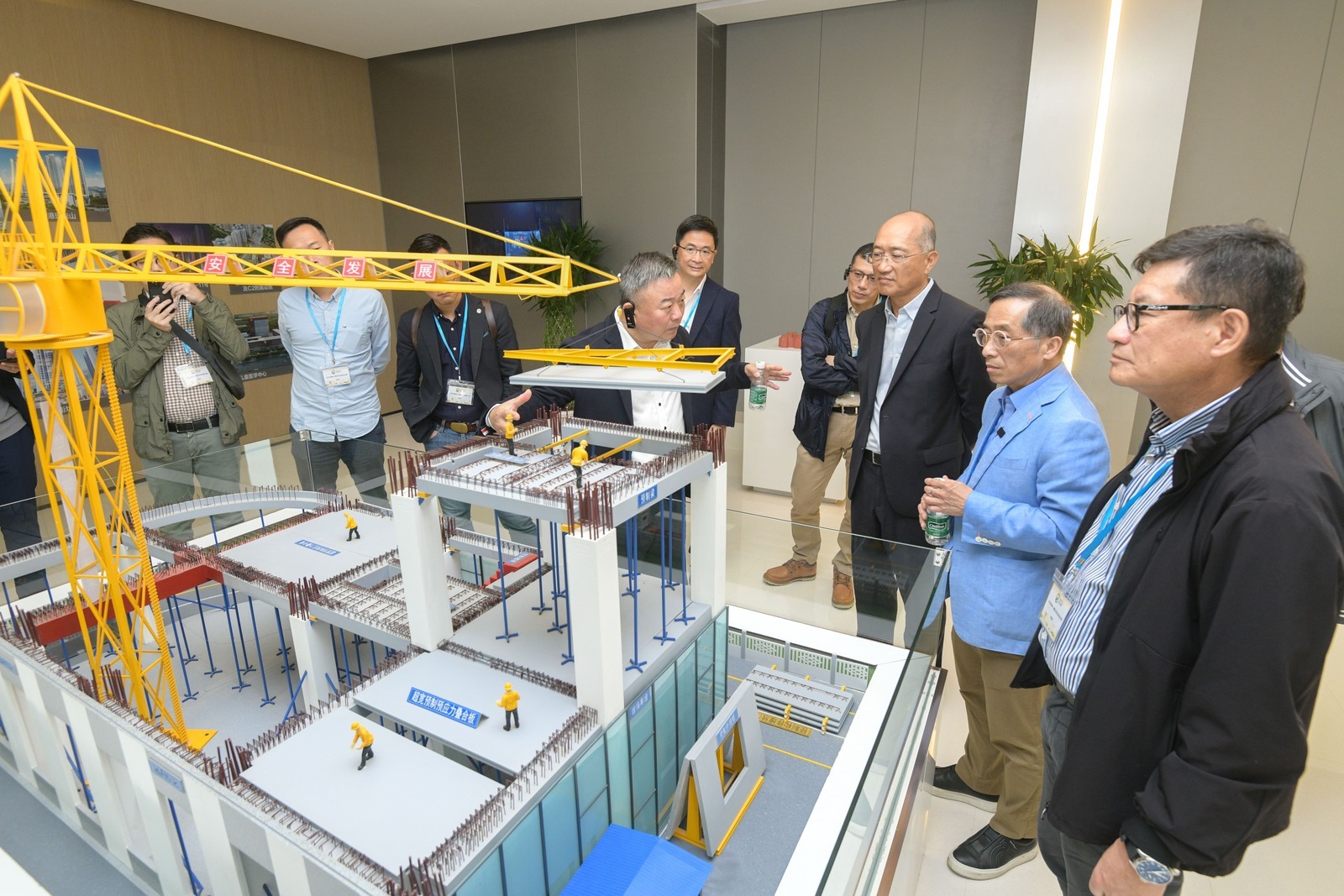

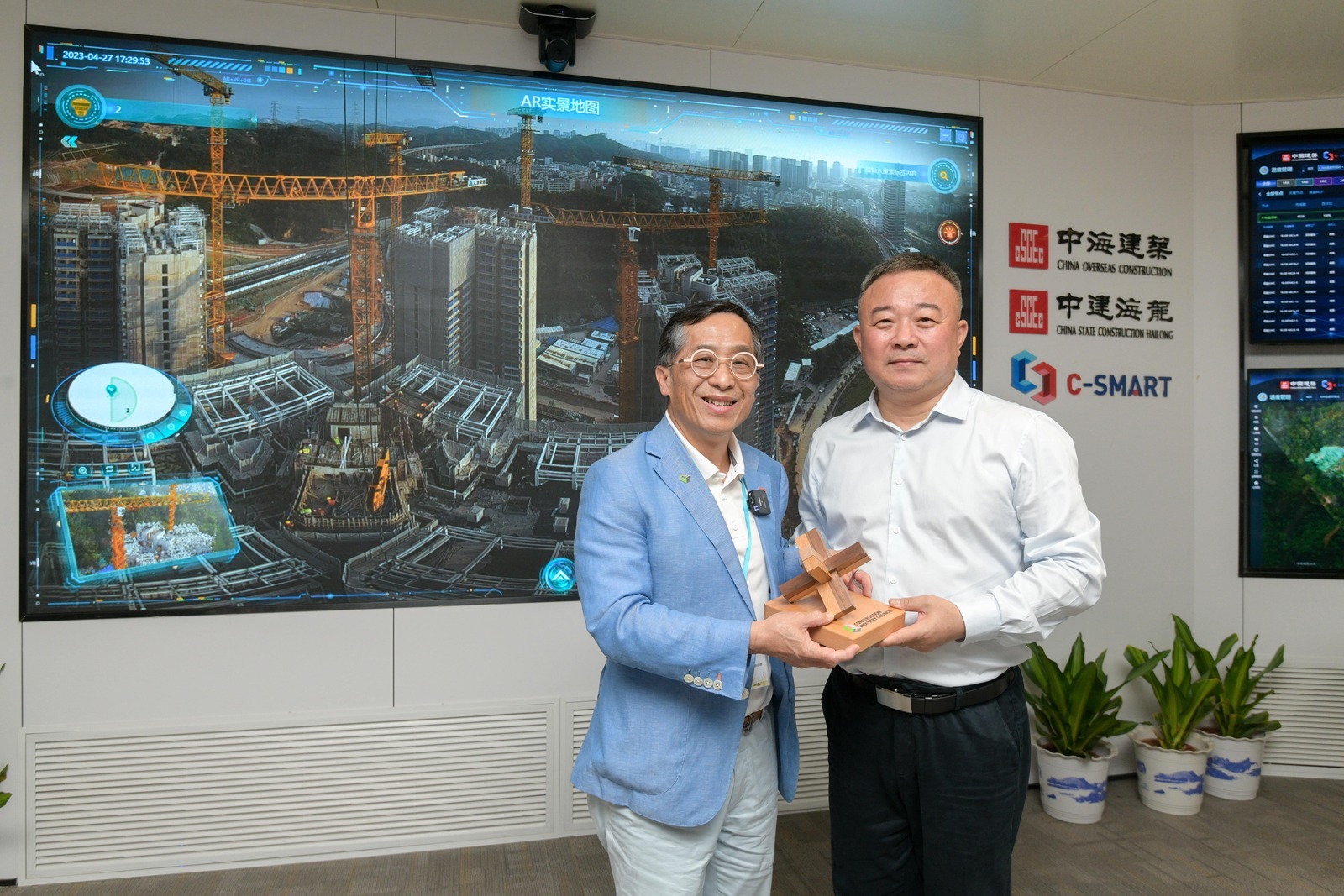

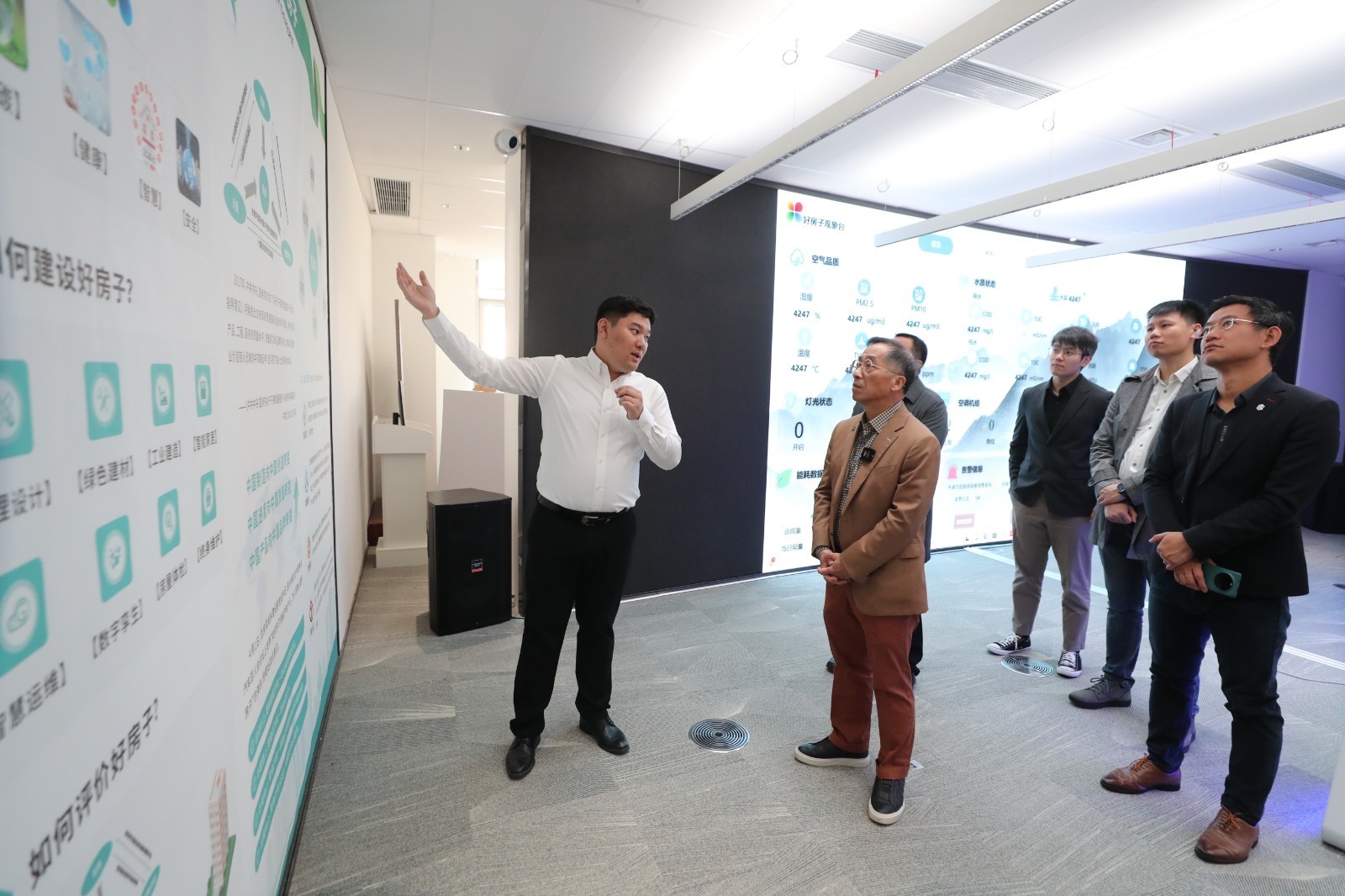

建造業議會(議會)為推動業界提升水平,一直積極尋找不同機遇。國內建造業發展一日千里,藉得行業借鏡參考。早前議會主席何安誠工程師率領建造業議會大灣區高效建築參訪團,聯同各業界代表到訪中建海龍科技有限公司(海龍)及其標誌性的深圳龍華樟坑徑保障性住房項目,了解其在實現建造工業化及發展高效建築上的建設。

作為首批國家裝配式建築產業基地及國家級高新技術企業之一,海龍專門開發嶄新建造方案,提供由設計、研發、生產、檢測至安裝的全面「組裝合成」建築法(Modular Integrated Construction,MiC)服務及產品,推動國家高效建築發展。參訪團一行到訪海龍位於珠海的生產基地,了解多個成功項目的示範單位,包括僅以124天建成的深圳壩光生態國際酒店、將為香港首次應用混凝土MiC的古洞北福利服務綜合大樓項目等等,力證海龍在領頭國內裝配式建築4.0時代的實力。工廠擁有九條生產線,附有一條標準構件的自動化生產線,能夠實現全流程自動化生產;另亦設由海龍自主研發設計的自動化鋼結構MiC生產線,利用自動焊接機器人及自動化噴漆房等建造機械提升效率、準確度,同時締造更安全環保的工作環境。

海龍亦在應用MiC上展現更靈活的方式,將於2025年啟用的將軍澳中醫醫院將同時採用2種MiC組件,病房以鋼結構MiC製成,而機電房等則按防火要求採用混凝土MiC。海龍總經理姚大偉指海龍的深化設計不單可以減低成本,亦能配合客戶需要以符合項目要求。海龍以持續提升自動化水平,打造高度智能化的工廠為目標,中國建築工程(香港)有限公司董事長兼總經理孔祥兆指,海龍大力提倡在設計階段將MiC納入考量(Design for MiC),令組件更標準化,能夠在工廠大量集中生產,降低成本同時提高質素,期望未來能夠像造汽車一樣建屋。議會主席何安誠工程師十分讚同海龍在推動建造工業化方面的理念及工作,更表揚他們注重可持續發展,以數碼管理平台監測碳排放,為國家達成「3060」雙碳目標提供助力。

建造業議會大灣區高效建築參訪團此行亦參觀了由海龍及中海建築有限公司(中海建築)建造的深圳龍華樟坑徑保障性住房項目,此為國內首個混凝土「組裝合成」高層保障性住房項目,更創下國內同類項目中工業化程度最高、建造速度最快的紀錄,工期僅需一年,為傳統建造方式的三分之一。

中海建築高級工程經理徐愷指,項目由6,028個MiC組件組成五幢大樓,組件皆在工廠內完成結構、裝修、水電等工序,並在現場快速組合,每一層的現場安裝及裝修時間只需四天。項目已於4月中旬完成吊運及安裝,預計能提供2,740個單位。中海建築信息化經理郭陽表示,團隊透過於整個建築生命週期中採用建築信息模擬(Building Information Modeling,BIM)解決了多方面的困難,包括在設計階段協調各個工種專業深化合作,避免出現碰撞;在生產階段時工廠則可以按照模型所展示的標準生產及裝修組件,確保符合要求;現場安裝期間亦能夠清晰了解各組件之間水電管線接駁的注意位置,快速準繩安裝。

海龍及中海建築致力於項目中實現智能建造,應用一系列高效及工業化的建造技術;同時亦在管理方面著手,以C-SMART管理平台實行智慧工地綜合管理。郭陽介紹項目的C-SMART平台共有11大管理功能,涵蓋整個建造過程及各個方面,包括人員、安全、機械、物流及物資等,更監測碳排化及環境污染等數據,達至安全、智慧、低碳施工。

何安誠工程師表揚龍華樟坑徑保障性住房項目為國際級的標杆工程,十分值得香港建造業參考,並期望兩地業界有更多更緊密的交流,為建設宜居城市注入新思維及新力量。

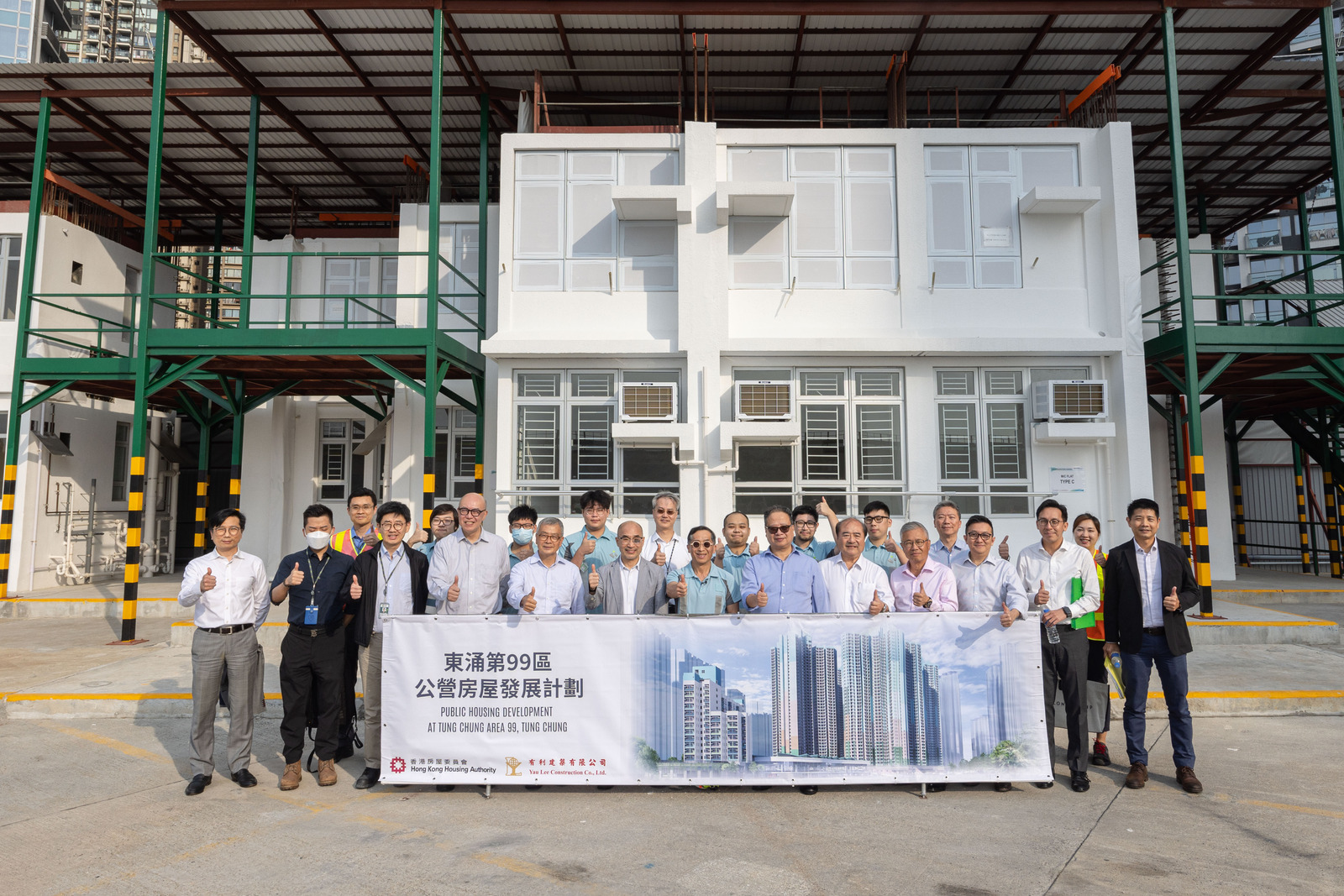

未來十年,香港建造業整體工程量預計將增長至每年3000億港元,「組裝合成」建築法(Modular Integrated Construction)在提升效率方面扮演關鍵角色。建造業議會主席何安誠工程師聯同發展局—建造業議會「組裝合成」建築法聯合工作小組主席黃煜新建築師,早前到訪位處屯門的新「組裝合成」預製組件工廠,並望這個具有前瞻性的項目,能夠引領業界發展「香港製造」的模組,進一步發揮MiC技術的成效。

新加坡的Precast Prefinished Volumetric Construction(PPVC),是與香港MiC接近的建築方法。青建國際控股有限公司在新加坡已紮根24年,並擁有多年應用PPVC的經驗,建立出一套屬於自己的PPVC設計、製造、運輸及吊裝系統,在港發展亦不乏參與採用MiC的建築項目。公司執行董事兼總經理張玉強先生了解到MiC的可持續性及效率,以及香港市場對這項建築技術的龐大需求,遂與紹榮鋼鐵有限公司合作在香港設立預製組件工廠,以滿足香港、澳門及大灣區的市場。工廠中亦展出新加坡進行的共管公寓(Executive Condominium)模擬單位,單位飯廳及客廳展示公屋材料,睡房則展示私人項目的材料。青建智造(香港)有限公司團隊表示,根據在新加坡發展類似項目的經驗,面積約500至600呎的單位一般使用三個不同箱型,並說:「PPVC在新加坡極為普遍,建築師已習慣成自然,懂得運用不同箱型變化出不同的組合。」

團隊採用先進3D一次性注模成型技術,令牆身完成度更高,減少批盪的需要,從而節省工序及避免因批盪而增加牆身厚度。從香港廠房現場的模擬單位所見,浴室已配備爐具、接駁喉管等設施,借助機電裝備合成法(MiMEP)減少工地安裝時間。客廳方面,露台玻璃及趟門同樣可在工廠預先裝配,令「組裝合成」建築法更顯靈活性及宜居感。

工廠不受天氣或其他外在因素影響,令模組生產及安裝過程可控度更高。團隊在工廠生產浴室模組時,能夠準確量度防水層的厚度,當首次防水層施工通過質量控制,才會鋪上第二層防水漿,待再度通過質量控制,才會為浴室鋪上磁磚,達至雙重保證。團隊採用的3D注模技術,亦可按不同情況調較浴室地台斜度,方便去水。為了將MiC技術進一步融入香港業界,團隊更與Arup合作研發專利系統,達到香港建築抵禦強風及七級地震的要求。

創新科技是建造業的大趨勢,現時不少工程項目均使用智能系統,以減省不必要的時間及成本浪費。青建在新加坡興建PPVC項目時,亦會透過智能系統監察工廠及工地的工序,每個模組均會有屬於自己的「出世紙」,記錄混凝土、鋼筋類型及生產時間。來到香港,團隊較新加坡正在應用的再踏前一步,所有MiC模組均有兩套監察系統,能夠從識別碼找到材料類型、負責檢驗的同事、安裝時序等等。

Arup合作研發專利系統,達到香港建築抵禦強風及七級地震的要求。

「組裝合成」建築法正在業界逐漸普及,建造業議會何安誠工程師參觀過後,認為團隊應用不同模組的靈活思維值得借鏡。他又讚揚團隊充滿先見之明,並說:「香港未來工程量龐大,對MiC、MiMEP等技術有很大需求,希望大家繼續交流,將MiC做到盡善盡美。」

建造業及教育界同樣為建設香港的未來默默耕耘,建造業致力為香港各階層市民建設完善環境,構建更美好社會;教育界則竭力培育莘莘學子,成為以後棟樑。建造業議會(議會)主席何安誠工程師早前參觀香港城市大學(城大)第五期學生宿舍項目,聯同議會成員陳劍光先生及陳沐文建築師了解項目如何大膽創新,採用組裝合成建築法(Modular Integrated Construction, MiC)提速提效,為香港建造業及教育界寫下新篇章。

入住宿舍提供機會予年輕人學習獨立及交流彼此文化,向來是大學生活的重要體驗之一,面對學生宿位短缺問題,香港城市大學夥拍承建商金門建築有限公司採用先進的組裝合成技術,加快為學生建設優質住宿及學習空間。

城大第五期學生宿舍項目位於馬鞍山白石,設多種綠化設備、學術及康樂設施。六座舍堂由三座大樓組成,將提供逾100間單人房及逾1,000間雙人房,合共供應超過2,000個宿位。在透過採用MiC而建成的學生宿舍當中,按宿位數量計算,此項目將成為全球最大型的項目。整座建築群由1,344個組件組成,每間房間組件預先在內地廠房建造及組裝,更完成室內裝潢如設置床架、衣櫃、書桌及空調等,組件運送到工地後只需安裝及接駁,大大減少建築時間。

城大校園發展處副處長陳慧敏表示在項目開展初期MiC才剛為香港業界認識,故當時是次項目能夠採用MiC實為大膽創新之舉。面積大而平整的工地、四通八達的位置、重覆性高的房間設計,項目的「天時地利」及設計特點都十分適合採用MiC,甚至能透過縮短工期減低對附近社區的影響,彌補不足。

白石宿舍項目於去年年初動工,若以傳統方式建造,工期預計長達四年。團隊改為採用MiC則有效提升生產力及縮短時間。城大於去年12月成功安裝首個MiC組件,並於本年6月安裝同座最後一個組件並平頂。其餘大樓亦將陸續於8月平頂,項目最快可於今年年末完工。工期縮減一半,令學生可提早於2024年入住,盡早享受充實的舍堂生活。

在採用高效建築技術外,項目在各個工序均以數碼科技協助施工,提升效率質素。包括以綜合數碼建造方案(Integrated Digital Project Delivery,IDPD)整合建築數據,監察項目施工如工廠建造宿舍房間組件的進度等,準確掌握工程項目的最新資訊。城大校園發展處經理陳兆基指在品質控制及檢驗過程中,批出的紀錄會存入項目的竣工建築信息模擬(Building Information Modelling,BIM)模型,供設施管理部門的未來應用。在組件運輸方面,項目應用數碼分身(Digital Twin)技術監測情況,系統能夠追蹤車輛的位置、運送內容、車牌甚至行車速度,以確保運送過程安全順利。

議會一直致力推廣建造業廣泛應用高效建築技術及數碼科技,令持分者受惠於各方面的便利。嶄新的建造模式將隨著更廣泛的使用精益求精,何安誠工程師讚揚團隊前瞻創新的態度,令MiC技術及數碼化工地在項目中落地應用,成為同類型項目的先鋒典範,「真正做到提速提效提量」。

創新科技加速發展,建造業逐步走向「工業4.0」時代,但傳統建造工藝並沒有因而遭時代巨輪淘汰,不少人希望透過學習傳統技術而入行。建造業議會(議會)主席何安誠工程師與議會成員盧李愛蓮女士等一行成員早前到訪香港建造業總工會旗下的錦上路會員工藝交流中心(中心),參觀不同工藝培訓場地,了解學員上課情況。

傳統技術一向不乏問津者,以細木工為例,坊間有機構開辦相關課程,吸引不少人士報讀,希望學習魯班鎖、榫卯等傳統技術基本功。香港建造業總工會提到,有不少人希望報讀「普通工人轉中工」(白紙升中工)課程,考取中工資格,並認為市場對細木工仍有一定需求,期望可以開辦相關課程。中心目前提供不少課程,包括砌磚、批盪、電氣佈線、水喉和髹漆等,未來希望可以開辦更多類型課程。

政府近期擴大人才清單至51項專業,涵蓋建造業等,以紓緩人力短缺,但建造業面臨黃金10年、15年,急需大量新力軍填補勞動力缺口。中心去年培訓約1,800名工匠,為建造業出一分力;該會能夠深入同鄉會脈絡,為拉攏新血入行的秘訣之一。

香港建造業總工會理事長黃平觀察到一個現象,就是培訓釋放不少女性投入勞工市場。他引用髹漆學員的親身經歷,有數名女性完成培訓課程後,本來家裏要聘請師傅髹漆,但她們改變主意,最後決定親身上陣,變相節省人力資源。長遠來說,這也是幫助就業市場的好事。中心主管賴東濤認為,其實有不少女士報讀建造業相關課程。從中心工場可見,無論是鋪瓦、髹漆還是電氣佈線課程,都不乏女學員身影。